#

요즘 제일 흔한 꽃이 빨간 덩굴장미

우리 아파트에도 하 많이 피어 미안해하지 않아도 될 것 같아

가위들고 나가 꺾어와 선물 받은 화병에 꽂으면서 의문이 하나 생겼다.

다닥다닥 붙어있는 작은 송이들이 화병에서도 피어날까 ?

자주 물도 주고 외출할 때는 베란다에 내다 두고

햇빛도 쐬며 나름 노력을 했는데도

두어 송이만 입을 벌려주고 그대로 시들어버렸다

피지 못하고 그대로 시들어 버린 송이를 보자

미안했다

만약 꺾지 않았으면 제 자리에서 잘 피다 시들었을 텐데…

산딸나무도 흔하게 피어 손이 닿지 않아

우산대 꼭지를 걸어 기어이 한 송이 꺾었다.

사진으로 남겨두면 블로그에는 항상 살아있겠지 …

이런 음모도 품으며…

꽃 도둑이 뭔 자랑이라고…쯧…;;

혹시 몰라 입 다문 장미 봉오리도 같이 꽂아뒀지만

입 벌릴 생각을 않아 결국 쓰레기로 버려졌다.

6월이 가까워져 오니 쥐똥나무 흰 꽃도 많이 피어

몇 가지 꺾어 같이 꽂아두었다.

문 닫아두고 나갔다 들올 때면

은은한 레몬 비슷한 향이 살짝 코를 자극한다

#

오늘 아침 출발- FM, 라두 루푸 슈베르트 즉흥곡

끝난 이후 진행자의 이야기가 스며들었다.

앞을 보지못하는 걸인이 ‘저는 앞을 보지못합니다 도와주십시오’

라는 글귀를 써서 목에 걸고 길 가에 앉아있었지만 구걸 통에는 몇 푼 모이지 않았다.

어느 날 지나가던 시인이 글 판을 뒤집어 무언가 써서 다시 목에 걸어주고 갔다

며칠 지난 후 다시 그 거리를 지나가던 시인이

‘ 벌이가 좀 나아졌습니까’ 묻자 걸인은 반가운 듯

‘선생님이 며칠 전 목걸이를 뒤집어 걸어주신 후 이상하게 돈을 주는 사람들이 많아졌습니다 도대체 뭐라 적어주셨는지…’

글판 내용이 상당히 궁금하여 귀를 나팔통 처럼 열고 들었지만 T.V 왕왕거리는 소리에 잘 들리지 않았다.

도대체 글판 내용이 궁금하여 오후에 다시듣기 해봤다

시인이 바뀌 준 글판 내용:

‘겨울이 가고 봄이 오고 여름이 가까워 오건만 저는 아름다운 꽃을 볼 수가 없습니다. 아름다운 꽃과 신록을 보고싶습니다’

걸인의 상황에는 변화가 없지만 스토리텔링이 가진 힘,

상황에 담긴 이야기의 힘이라며 하늘아래 스토리텔링 아닌 게 없다 .

현대사회는 스팩도 스팩이지만 자기만의 이야기가 있어야한다

죽음조차 희망으로 승화시킨 ‘죽음의 수용소’ 저자 책 이야기 일부도 들려줬다

‘ 산다는 건 바로 질문을 받는 겁니다.’

‘ 우리 모두는 대답 해야하는 자들입니다’ .

삶에 책임지고 질문에 답할 만한 나만의 이야기가 있나 되돌아 보자며

‘나는 이게 부족해, 나에겐 이것이 없어’ 보다는

‘나에겐 이게 있어 나는 이걸 잘해 ‘ 자기 긍정에서 출발하면 좋지않은 재료도 때로는 좋은 재료가 될 것이다.

사람들의 마음을 움직이는 건 실패없는 성공 보다는 실패에도 불구하고 일어난 자기만의 성공 이야기라는 얘기였다

죽음의 수용소:빅터 프랭클 <–검색해보니 이시형 번역이다.

사서 읽을 생각은 없다. 밀린 책이 많아서…

요즘은 먼저 詩人이었던 한강에 빠져지낸다.

#

어깨뼈 – 한강

사람의 몸에서 가장 정신적인 곳이 어디냐고 누군가 물은 적이 있지.

그때 나는 “어깨”라고 대답했어.

쓸쓸한 사람은 어깨만 보면 알 수 있잖아.

긴장하면 딱딱하게 굳고 두려우면 움츠러들고

당당할때면 활짝 넓어지는게 어깨지.

당신을 만나기 전, 목덜미와 어깨 사이가 쪼개질 듯 저려올 때면,

내 손으로 그 자리를 짚어 주무르면서 생각하곤 했어.

이 손이 햇빛이었으면, 나직한 오월의 바람소리였으면.

처음으로 당신과 나란히 포도를 걸을 때였지.

길이 갑자기 좁아져서 우리 상반신이 바싹 가까워졌지.

기억나?

당신의 마른 어깨와 내 마른 어깨가 부딪친 순간,

외로운 흰 뼈들이 달그랑, 먼 풍경 소리를 낸 순간.

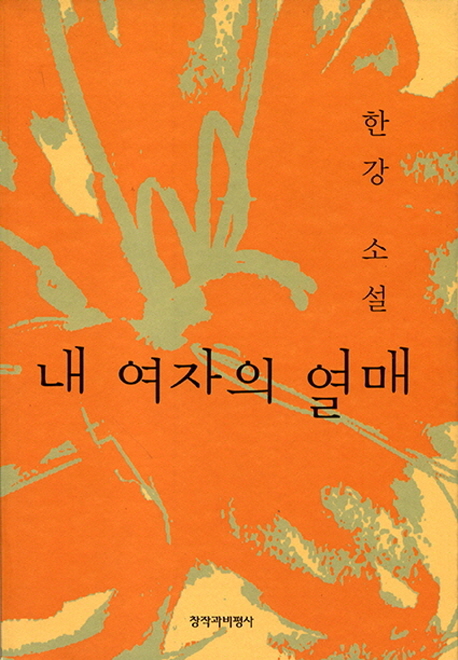

– 아홉개의 이야기 중 <내 여자의 열매 (창작과 비평, 2000) >

초아

24/05/2016 at 06:15

잘 보았습니다.

깊이를 알수 없는

마음속 공간까지 울림으로 채워갑니다.

참나무.

24/05/2016 at 08:22

시인들이란 참…

작가 한강도 소설 쓰기 전에 시인이었지요

가리늦게 그녀의 작품들이 와닿아서

수상소감부터 신중한 그녀답게…

서울은 비가 오십니다

홍도토리

24/05/2016 at 12:40

아…. 네! 한 강!!!

이름스럽지 않은 이름이라 그랬는지, 한 번도 눈여거 귀기울여보지 않았던 작가입니다.

먼 곳으로부터의 소식에 비로소 그녀에게 귀기울였습니다.

인터뷰 모습을 tv를 통해 보면서 단박에

믿을 수 있는, 아름다운 영혼을 가진 분이라고 느껴졌어요.

장하고 자랑스럽기도 한 사람.

한 강 시인.!

참나무.

24/05/2016 at 18:18

전 수상소감이 참 맘에들더라구요

요즘 다시 그녀의 시집 들고다닌답니다

저는 T.V로는 한 번도 본 적이 없네요

만물상 보니 조선일보 김윤덕기자랑 같이 샘터기자생활 했나보데요

참나무.

24/05/2016 at 18:37

한국인 최초로 세계적인 문학상 ‘맨부커 인터내셔널’상을 받은 소설가 한강이 24일 열린 기자간담회에 참석해 “수상을 할 거라고는 전혀 생각하지 않고 편안한 마음으로 갔다”며 “먼저 감사하다는 말씀을 드린다”고 말했다.

19일 오전 조용히 귀국해 집에서 휴식을 취하던 그는 이날 수상 후 처음으로 국내 언론과 만나 그간의 감회와 앞으로의 계획 등을 밝혔다.

한강은 “상을 받고 나서 여러분이 많이 기뻐해 주시고, 고맙다고 해주신 분들도 계셔서 그 마음이 어떤 마음인지를 헤아려 보려고 많이 생각을 하게 되는 1주일이 지나갔다”고 했다.

수상 당시를 돌이키며 “시차 때문에 거의 눈을 뜰 수 없을 정도로 졸린 상태였다. 별로 현실감 없는 상태로 상을 받은 것 같고 다행히 발표 나기 직전에 커피 한 잔을 마셔서 무사히 그날을 마무리했다”고 말했다.

이어 “당시 제 마음이 담담했던 가장 큰 이유는 책을 쓴 지 오래돼서 그런 것 같다”며 “11년 전 소설이라 그렇게 많은 시간을 건너서 이렇게 먼 곳에서 상을 준다는 게 좋은 의미로 이상하게 느껴졌달까, 기쁘다기보다는 ‘참 이상하다’ 정도였다”고 덧붙였다.

수상 이후 전과 달라진 게 있는지 묻자 “잘 모르겠다. 여기 올 때 지하철을 타고 왔는데, 아무 일도 생기지 않았다. 바라건대 아무 일 없이 예전처럼 잘 살고 싶다”고 답했다.

그는 “오늘 이 자리가 끝나면 얼른 돌아가서 지금 쓰는 작업을 하고 싶다”며 “지금까지 그래 온 것처럼 글을 써가면서 책의 형태로 여러분께 드리고 싶다. 최대한 빨리 제 방에 숨어서 글을 쓰는 게 가장 좋은 방법이라고 생각한다”고 말했다.

*

출처:

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2016/05/24/2016052402270.html

[출처] 본 기사는 조선닷컴에서 작성된 기사 입니다