끝냈다. 마쳤다. 어떤 표현이 마땅할까. 되씹어 생각해 보니 두 표현은 마음에 안 찬다. 해치웠다. 해치웠다면 어떨까. 맞다. 이 게 좋겠다. 일을 해치웠다. 앞에 하나 더 보태자. 마침내. 마침내 일을 해치웠다.

참 지긋지긋한 한 일이었다. 달수로 5개월이다. 200자 원고지로 3백매 글을 쓰면서, 이렇게 오래 걸리기는 처음이다. 기간도 그렇지만, 무엇보다 쓰는 일이 지겨웠고 마음고생이 심했다. 처음부터 그런 것은 아니었다. 관청의 역사와 관계된 책 원고를 분담해 쓰는 일인데, 나름대로 요량이 있었다. 역사서니까, 기존의 것들에 대한 텍스트는 당연히 전에 나온 것들이다. 그것들을 바탕으로 써 나가면서 현재의 상황을 추가하면 될 일이었다. 의욕적으로 일을 시작했다. 고향의 선배가 의뢰 맡은 일이라 더 그랬다. 예상하기에 한 두어 달이면 충분할 줄로 알았다. 다른 집필자들에 비해 훨씬 진도가 빠르게 써 나갔다. 나만 빨리 쓰면 뭐 하냐. 어차피 다들 같이 쓰는 일 아닌가. 그런 생각에 속도를 조절해야 한다는 느긋함도 없잖아 있었다.

일이 틀어지기 시작한 것은 자료를 신청한 후 보름 정도가 지났을 때부터다. 관청 해당 부서에서 자료를 제공하기로 돼 있었고, 그 가운데서 직원 한 분이 연락을 맡았다. 많은, 그리고 어려운 자료가 아니라고 생각했기에 금방 나올 줄 알았다. 자료란 딴 것이 아니라, 현재의 상황, 그러니까 현황에 관한 자료다. 제반 통계는 나와 있었기에 그 통계를 뒷받침해 줄 트렌드에 관한 설명만 주면 될 일이었다. 그것에다 내세우고 부각시킬 만한 꺼리들과 현안과 문제점 등을 안겨주면 그냥 쉽게 갈 일이었다. 그런데, 그런 자료들이 나오지 않았다. 여러 차례 연락관에게 채근을 했지만, 미안하다는 소리만 들려왔다. 그런 사이에 시간만 흘러갔다. 나는 그런 상태에서는 더 쓸 일이 없었다. 답답해져 갔다. 빨리 마무리해주고 다른 일을 하든가, 아니면 아무런 생각 없이 그냥 놀고, 놀러 다지고 싶었는데, 그게 어긋나니 짜증마저 났다. 그렇다고 애꿎은 선배를 닦달할 수도 없는 노릇이었고.

의욕적으로 시작해 그 일이 생각한대로 안 되고 어긋나가면 좀 방황하는 습성이 있다. 그게 다시 도졌다. 술을 왕창 왕창 마시기 시작했다. 그 일이 핑계거리라 고향과 서울을 오가며 마셔댔다. 평소에도 좀 마시지만, 그 일로 인한 답답함과 짜증스러움이 더 술을 마시게 했다고나 할까, 울고 싶은데 한 대 맞은 뺨처럼 술에 젖어 들었다. 공짜 술은 없다. 덩달아 술값도 낭비 수준으로 따라 왔다. 이게 뭐하는 짓인 가하는 자성도 없잖아 있었지만, 술은 이미 나의 그런 자성도 우습게 여기고 있었다.

5월 말쯤으로 와도 원하는 자료는 나오지 않았다. 손을 놓고 포기해버릴까 하는 생각이 들었다. 나는 선배를 좋아하고 존경한다. 그러니 차마 그럴 수는 없는 사이였다. 선배도 내 입장과 상태를 모르는 바는 아니었지만, 하청 받은 처지에서 그 관청에 대고 이래라 저래라 할 수가 없다는 것을 알고 있었기에, 그저 둘이 앉으면 술잔만 주고받을 뿐이었다.

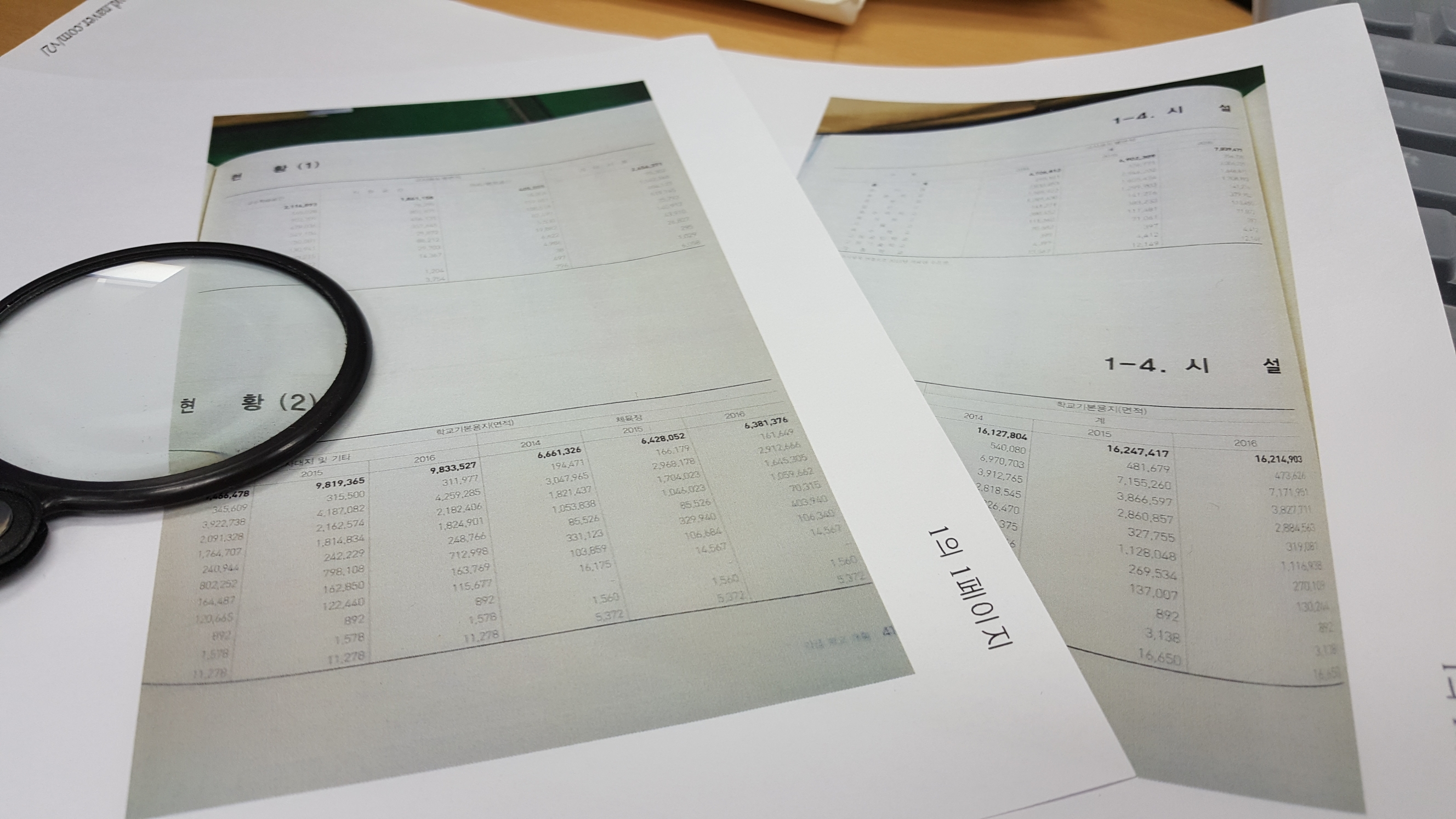

도저히 안 되겠다 싶었다. 특단의 대책을 궁리했다. 주어진 통계자료만 갖고 엮어 나가자. 10년 치 통계다. 그것을 이틀에 걸쳐 나름 분석을 했다. 분석이라지만 딴 게 아니다. 트렌드를 구체적으로 기술할 자신이 없으니, 그냥 도표 위주로 써 나가자는 것이다. 깨알 같은 숫자 투성이의 그 자료를 이리 붙이고 저리 붙여 엮었다. 그렇게 만든 자료들을 갖고 서울로 올라왔다. 그리고 11일 일요일과 어제, 오늘 사흘 간 국회도서관 책상 앞에 매몰됐다. 시간으로 계산하니 스무 두 시간(22시간)이다. 조금 전 마침내 일을 ‘해 치웠다.’ 글을 잘 쓰고 못 쓰고 가 문제가 아니다. 나에게는 끝을 본 것이 중요하다. 잘 보이지도 않는 숫자를 돋보기를 들이대며 유추해내고, 그 숫자를 바탕으로 내용을 적어가는 이 끔찍한 한 일을 끝낸 것이 내게는 무엇보다 중요한 것이다.

국회도서관 정원은 벌써 녹음이 짙다. 한적한 녹색의 장원이다. 분수 앞 한 여인의 조각상이 오늘따라 유난히 눈에 들어온다. 비상을 꿈 꾸는듯한 묘한 표정의 조각상이다. 그 여인이 나를 보고 말 하고 있다. 자, 이제 생각을 정리해 보시지요.

해서는 안 될 일이었다. 잘 모르는 교육 분야에 무턱대고 덤벼댄 나 자신이 경솔했다. 그저 어떻게 적당히 하면 될 것이라 생각한 것은 나의 공명심 탓임을 부인할 수가 없다. 그러나 그래도 또한 할 일이었다. 선배를 위해선 내가 할 일이었다.

나에게 그 일은 결국 할 짓도 되고 안 할 짓도 되는 묘한 짓거리의 일이었다.