좋아하는 작가분의 글이 미주 중앙일보 지면에 실렸다.

작가 분의 글은 언제 읽어도 잘 익은 김치처럼 감칠맛이 넘친다.

맛만 있는 게 아니라 공감도 불러일으킨다.

소설가 권소희 선생님의 글이 가슴에 다가왔다.

‘나는 왜 글을 쓸까‘에서

<출판시장이 완전히 죽었고 유명세가 있는 작가들의 글만 팔리는 세상이다.

그러고 보니 나도 내게 묻고 싶어졌다. 왜 돈도 안 되는 소설을 쓰고 있니?

그냥 좋다. 달리 이유는 없다. 글을 쓰는 일은 내게 내적 희열을 안겨준다.>

맞는 말이다. 나도 같은 질문을 받았다.

어느 날 친구와 같이 점심을 먹었다. 글 쓰는 이야기가 오고갔다.

친구는 간단하게 정리해 버렸다.

궁극적으로는 유명해 지고 싶어서 쓰는 게 아니냐는 것이다.

나는 똑똑하지 못해서 옳은 답을 산출해 내는 데 더디다.

두고두고 생각해 보았다. 그러나 답은 ‘예스’가 아니다.

나의 형님은 골프에 미쳐서 아예 골프장으로 이사까지 해 놓고 매일 골프를 친다.

어떤 약속도 골프 치는 시간을 앞설 수는 없다. 그렇다고 프로가 되어보겠다는 각오가

있어서도 아니다. 그냥 좋으면 그럴 수도 있다.

나는 글 쓰는 재미가 쏠쏠해서 쓰고 있다. 글쓰기에 빠져서 헤매다 보니 공모전에

응모도 하고 책도 내게 된다.

뚜렷한 목적이 있어서도 아니다. 쓰고 싶어서 쓰다 보면 팔리지도 않는 책도 낸다.

그냥 좋으면 그럴 수도 있다.

행복이 별것이냐, 자신이 좋아하는 일을 하는 것이다.

15년 방송작가로 지낸 분이 하는 말이다. “기껏 힘들여 써놓은 글, 어떨 때는 원고지

60매가 넘는 글이 한 번 방송으로 공중에 날려버리면 그만이다. 그 허무함이란.

그래서 소설을 공부했다. 막상 소설을 쓰다 보니 새로운 글이 없더다. 이미 다 아는

이야기뿐이더라. 청소년 장르를 선택했으나 그것 역시 이미 노출된 스토리들이었다.

마지막으로 탈북 청소년을 쓰기 시작했다. 이 분야는 아직 쓰는 사람이 없더라.”

나도 그렇다. 기껏 시간 들여 다듬어 놓은 글 한 번 올리면 그만이다.

내가 썼어도 내 것이 아니다. 그래서 소설 공부를 했다.

사이버대학 문예창작과 졸업반이다. 한 학기만 남았다.

그래도 내게 유리한 점은 한국 생활과 미국 생활을 다 안다는 점이다.

단편도 열댓 편 써 놓았다. 도반이 있어서 같이 읽고 토론이라도 해 봤으면 좋으련만,

글 읽기를 좋아하는 친구는 구하기 어렵다.

책을 두 권 내놓고 한동안 쑥스럽고 부끄러워서 애먹었다.

하지만 사이버대학 교수님의 말씀이 위로가 됐다.

“뻔뻔해야 합니다. 작가세계에서는 그래야 살아남을 수 있어요.” 교수님도 책을 내놓고 나면 한 달은 창피해서 고개를 들 수 없었다고 했다.

사실 글 쓰는 사람들의 세계에서 자신 있게 읽어보라고 내놓을 사람이 몇이나

되겠는가? 유명 작가는 빼놓고. 늘 부족함과 미련이 남기 마련이다.

막상 경쟁이 심한 시장에서 뒷켠으로 밀려나 있는 책의 모습은 보기에 슬프다.

그렇다고 홀대만 받는 것은 아니다. 강남에 사시는 외사촌 누님은 하룻밤에 다

읽었다면서 책이 좋아 20권을 사서 동창들에게 나눠 줬다고 했다.

미국에 사는 친구 역시 10권을 사서 나눠준 일도 있고 시골에 사는 친구도 두 권을

사서 아들에게도 줬다는 이야기도 들었다.

은퇴하고 두 내외 시골로 내려가서 사는 후배로부터 전화를 받았다. (한국에서만

은퇴한 사람들이 시골로 내려가는 줄 알았는데 미국에도 그런 사람이 있다)

전화통을 붙들고 한 시간을 떠든다. 이 친구 외롭게 살아서 그러나 왜 이리 말이

많아졌나 했다. 그러나 긴 대화는 내 책을 읽은 독후감을 털어놓는 것이다.

이 좋은 독후감을 인터넷에 리뷰로 남겨 주었으면 좋으련만 말로만 떠든다.

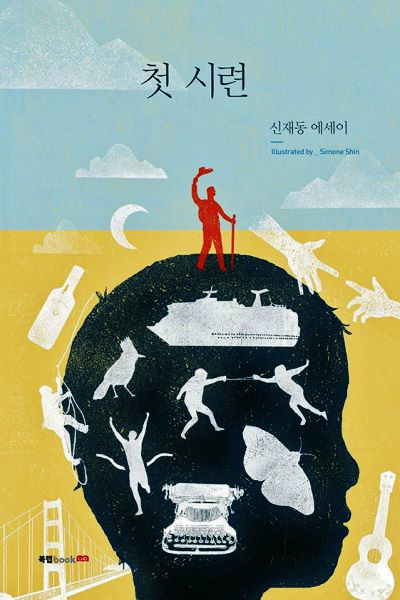

인터넷에 들춰보면 책 ‘첫 시련’에는 별도 하나 없고 독자 리뷰도 없다.

어쩌다가 네이버 블로그에서 책 읽은 독후감인지 리뷰인지를 찾기는 했는데

인기가 없어서 하루에 방문객이 두 명도 안 되는 블로그에 실린 것을 보았다.

떨리는 마음으로 읽어 보았다. 나이 많은 노인의 글이어서 별반 이더라는 내용을

보고 실망한 일도 있다.

아직 꿈이 살아 있어서 좋은 것 같지만, 열망이 경쟁으로 이어지고 스트레스로

다가올까 봐 겁난다.

전화벨이 울린다. 받아봤더니 캐나다 친구다. 한 소리 또 하겠구나 해서 떨떠름하게

대꾸했다.

“야, 목소리가 왜 이래? 자다가 받는 거냐?“

“아니, 뭐 좀 상상하던 일이 있어서…”

“쓸데없는 상상하지 말고 꿈 깨라. 꿈 깨고 전화나 똑바로 받아.”

“꿈 깨라고? 그래, 네 말이 맞다.”

대답을 해 놓고도 맞는 대답인지 아닌지 아리송하다.

늙어도 꿈을 가지고 있어야 한다고 했는데, 꿈을 깨라니 알다가도 모를 일이다.