새벽잠 반납하고 부리나케 집을 나섰다.

아파트棟 사이를 훑고 지나는 밤바람이 싸하다.

지하철에 올랐다.

일요일 새벽인데도 ‘아침형 인간’ 참 많다.

밤새워 酒님을 알현하였는지, 여태 비몽사몽인 커플도 보이고,

밤샘근무한 것일까, 피곤이 덕지덕지 묻은 모습도 보인다.

“어젠 허탕 쳤지~ 오늘은 또 어쩔랑가 몰라?”

“난 그럼 운이 좋았나? 요며칠 공친 날 없었는데…”

두런두런 주고받는 앞 사람들의 대화가 귓전에 와 닿는다.

그들은 하나같이 두툼한 가방, 허름한 작업화, 빛바랜 점퍼에

방한모를 눌러쓴 모습이다.

‘워낙 일감을 구하려는 사람이 많아 허탕 치는 일이 잦다’는

그들의 대화에서 공사판 막노동 자리를 얻기 위해 인력시장으로

향하는 건설노동자들임을 쉽게 눈치 챌 수 있었다.

절박함에 꼭두새벽부터 일감 찾아나선 그들이다.

오늘은 공치지 말고 부디 일당 두둑히 챙겼으면 좋겠다.

지하철 역사에서 나와 대기 중인 산행버스에 올랐다.

낯익은 산꾼들과 수인사를 건네며 창가 자리에 앉았다.

김서림으로 뿌연 차창을 검지로 쓰윽 문질렀다.

창밖은 아직 어둑하다.

껴입은 셔츠가 부담스러울만치 차내 온풍이 빵빵하다.

고속도로에 올라서자, 차 안은 금새 취침모드로 전환됐다.

엔진음 그리고 바퀴와 노면의 마찰음은 지속적으로 일정한 박자를

유지한다. 뇌는 처음엔 이 무의미한 音을 분석해 제 주인에게

신호를 주려고 하나, 일정하게 반복되는 걸 감지하고선

역할을 포기한다. 불필요한 에너지를 소비하지 않겠다는 것이다.

이렇게 감각기관에서 오는 정보가 꺼지면 바로 잠이 오게 된다.

즉, 엔진소리나 마찰음 같이 지속적인 감각신호를 뇌가 지루해 하여

감각을 끄는 과정에서 잠이 오게 된다는 게 전문가의 변이다.

지장가의 멜로디 역시 그러하다고 한다.

몸뚱어리가 휙 쏠렸다. 선잠에서 깨어났다. 고속도로를 벗어난 버스가

구불구불 지방도로에 들어선 것이다.

뇌가 불규칙한 音을 감지하고선 주인에게 시그널을 보낸거다.

각설하고,

창밖으로 굽이쳐 흐르는 금강이 소담하게 눈에 들어왔다.

천태산 신안골에서 발원한 신안천이 금강에 합수되는 지점,

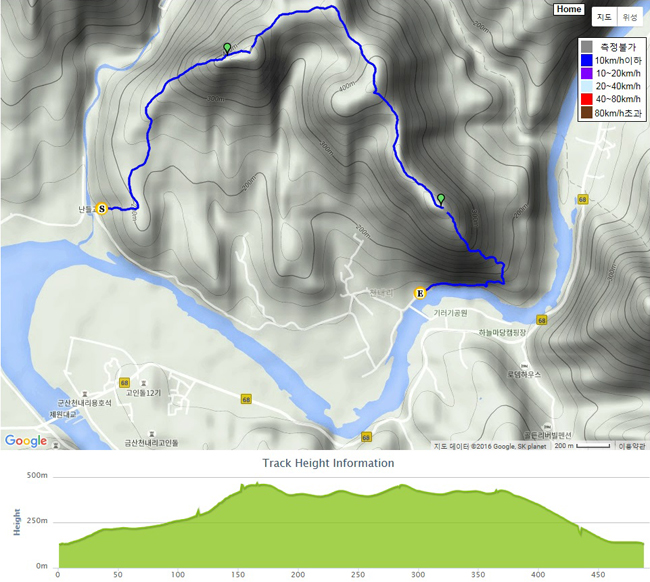

난들교((충남 금산군 제원면 대산리)에 버스가 멈춰섰다.

일행들은 난들교 건너 산자락과 닿아 있는 빈 밭에 빙둘러 서서

본격 산행에 앞서 스트레칭으로 몸을 풀기로 했다.

스트레칭은 리더의 시범 동작을 보며 따라서 하는데…

어째 동작이 요상하다. 엉거주춤 기마자세로 아랫도리를 덜덜 떤다.

리더 왈, 오늘 오를 산이름에 걸맞게 ‘회음부 근육’을 단련키 위함이라나…

진지하게 동작을 따라하던 일행들, 그제서야 눈치 채고 빵빵~ 터진다.

바로 이곳 들머리에는 참 거시기한? 산이름, ‘자지산’ 표시석이 서 있다.

산이름이 궁금하여 표시석 옆, 녹 슨 안내판을 들여다 봤다.

“이 산은 임진왜란 당시 금산에서 의병과 승병이 왜적과 대적한 싸움터로

8부능선에는 연대를 알 수 없는 돌 성이 있었는데 이름하여 ‘紫芝山城’이다.

이제는 허물어져 성의 윤곽만 보이나 성 안에는 주먹만한 강돌이 무수히

흩어져 있어 애국충정에 불타 맨주먹으로 왜적과 대항했던 당시의 처절한

흔적을 여기저기서 볼 수 있다”라고 쓰여져 있다.

안내글 하단에 ‘자지산’에 대한 언급도 한 줄 붙어 있다.

“풍수설에 의하면 남자의 양기가 강하여 ‘자지산(紫芝山)’으로 불리기도 하나

이 고장 사람들은 ‘성재산’으로 부른다”라고.

그저 그런 ‘성재산’이란 이름으로 묻히기 보다는 ‘자지산’으로 회자되어

외지인들로부터 관심을 끌어 보려는 해당 지자체의 귀여운? 의도가

다분히 숨어 있는게 아닐까,,, 나혼자 생각이다.

山 표시석 뒤로 난 등로로 들어섰다.

민망스럽게 번듯한 표시석과는 달리 이렇다할 이정표는 보이지 않는다.

아마도 나뭇가지에 걸린 리본으로 길을 잡아가야 할 듯.

낙엽 수북한 비탈진 산길을 벗어나자, 너른 임도다.

임도에 서면 자지산에서 부엉산으로 이어지는 능선이 한 눈에 잡힌다.

넋놓고 임도를 따라 걷다보면 길을 놓치기 십상이다.

임도 시작점에서 300여 미터 걷다가 임도를 버리고서 왼쪽 샛길로

올라붙는다. 샛길 초입 나뭇가지에 걸린 표식리본이 이정표를 대신한다.

전체적으로는 너그로운 육산의 모습이나 이따금 거친 속살도 드러낸다.

첫 암릉구간을 만났다. 두손두발 다 써야 하는 구간이다.

먼저, 늘어뜨려 놓은 로프에 의지해 버벅대며 암벽을 기어오른다.

다음, 가로로 이어놓은 로프를 잡고서 암벽을 껴안듯 돌아나간다.

비록 짧은 암릉구간이나 짜릿한 묘미를 느낄 수 있다.

암릉에 올라 겹겹이 중첩된 산군을 둘러본다.

미세먼지인지, 황사인지, 연무인지 아무튼 사방이 뿌예 조망은 꽝이다.

아귀다툼 치열해 한치 앞도 가늠할 수 없는 정치판의 탁도보단 그래도 낫다.

길은 다시 너덜지대로 이어진다. 거친 강돌더미를 조심스레 딛고 오른다.

이곳이 ‘자지산성 터’라서 강돌이 무수하단다.

여기 강돌은 임진왜란 때 의병과 승병들이 왜적에 돌로 대항키

위해 금강에서 힘겹게 공수해온 것이라고 한다.

너덜지대를 지나자, 비로소 자지산 봉우리가 빤히 건너다 보인다.

불끈 솟은 산봉우리의 기운이 범상치 않다.

자고로 삼라만상은 음과 양의 조화로 이루어져 있는 법,

다행히? 인접한 부엉산의 남쪽 바위벼랑에 여근굴(女根窟)이 있으니…

정상표시석엔 산이름을 한자로 새겨놓아 민망함이 덜하다.

‘紫芝山’의 ‘紫芝’는 ‘자주빛 영지(靈芝)’를 뜻한다.

‘V’또는 ‘U’자를 닮은 소나무가 정상에 오른 산꾼들을 반갑게 맞는다.

때로는 산꾼들의 인증샷에 들어와 ‘V’를 날려 주기도 하고,

때로는 “여기가 바로 거시기山이어U”라고 끼어들기도 한다.

능선을 따라 부엉산으로 향하는 길,

능선길의 오르내림이 대체로 완만해 폼나게 사색도 즐겨가며,

푹신한 낙엽길 걷는 것으로 눈산행의 고픔도 털어낸다.

휘적휘적, 겨울이 실종된 낙엽길을 걸어 부엉산(429m)에 닿았다.

정상 표시석은 없고 표시목만 소나무에 덩그러니 걸려 있다.

부엉바위 정수리를 딛고 섰다. 깎아지른 바위벼랑 아래로 금강이 굽이돈다.

생뚱맞게도 봉하마을 부엉이바위가 오버랩되는 건 왜일까?

부엉산을 뒤로하고 남동방향으로 내려선다.

하산길이 매우 가파르다. 지그재그로 나 있는 산길은

급격히 고도를 떨구며 강변 전망데크까지 이어진다.

찌뿌둥하던 하늘에서 진눈깨비가 흩날린다.

푹한 날씨로 봐선 금방 비로 바뀔 것만 같다. 걸음을 서둘렀다.

목계단을 다 내려서니 강변을 따라 목교가 길게 이어져 있다.

목교가 끝나는 저만치에 낯익은 버스가 보인다. 날머리다.

놀며 쉬며 걷는 널널한 산행, 그러나 2% 부족한 느낌도 든다.

부족한 2%는 ‘어죽’ 그리고 ‘도리뱅뱅이’로 채웠다.