해발 1,950m의 한라산 정상에 섰습니다. 기다렸다는 듯 세찬 비바람이 몰아칩니다. 백록담은 비구름 뒤로 숨어 버렸습니다. 비바람이 잦아들기를, 운무가 스러지기를 기다렸습니다. 우의 속으로 파고 드는 한기에 몸이 절로 바들바들 떨립니다. 행여나 하는 마음으로 십수분 간 데크 난간을 서성이며 기다렸지만 한라산 할망神께서 끝내 조망을 허락치 않으시더군요. 소생, 사바세계에서 지은 죄의 무게가 만만찮았던 모양입니다.

산에 필이 꽂혀 이 산 저 산 걸음하는 동안 한라산은 늘 숙제였습니다. 기분 내키는 대로 불쑥 다녀올 거리가 아니었기 때문이지요. 37년 전 가을 어느날, 대학 동기들과 함께 어리목 산장을 출발해 백록담에 올랐던 기억이 한라산의 전부였습니다.

그렇지만 머릿속엔 언제나 한라산이 똬리를 틀고 있었기에 천변만화하는 한라산이지만 그리 낯설지는 않았습니다. 여러번 오르내린 것 같은 착각이 일만큼 말입니다.

미뤄온 숙제를 해결키 위해 여름휴가 중 이틀을 투자했습니다. 첫날은 홀로 올레길 7코스를 걸은 후 강정마을 인근에서 수개월째 제주생활 적응기를 보내고 있는 P선배를 만났습니다. 돌싱인 P선배의 제주 일상을 화제로 가볍게 회포를 풀었습니다. 내일 산행은 P선배와 함께 하기로 했지요.

03시 30분에 맞춰 놓은 스맛폰 알람이 요동을 칩니다. 미리 꾸려 놓은 배낭을 챙겨 집문을 나섰습니다. 돌담 넘어 개짖는 소리가 새벽 정적을 깨웁니다.

일단 서귀포 시내로 향했습니다. 24시간 해장국집을 찾기 위해서이죠. 서울의 새벽 도심 풍경과는 많이 달라 보입니다. 시내를 오가는 차량이 거의 없을만큼 도심이 조용합니다. 이러니 24시간 식당이 눈에 띠질 않습니다. 포기하고 24시간 편의점에 들러 아쉬운대로 삼각김밥에 바나나우유로 배를 채웠습니다. 산을 오르기 위해서는 밥심이 절대 필요하기 때문이지요.

꼭두새벽의 성판악 주차장엔 밤안개가 자욱했습니다. 달랑 승용차 너댓대가 널널한 주차장을 지키고 있었고 몇몇 산꾼이 헤드랜턴을 머리에 두른 채 등로가 열리길 기다리는 모습입니다. 05시, 랜턴 불빛에 의지해 까만 산길로 들어섰습니다.

성판악 주차장에서부터 정상인 백록담까지 거리는 9.6km입니다. 어둑한 탐방로를 따라 졸참나무와 때죽나무, 그리고 구상나무가 빼곡하게 도열해 객을 맞습니다. 이른 아침 숲에서 뿜어져 나오는 숲향이 더없이 싱그럽습니다. 해발 1,000m표시석을 지나자 樹木은 삼나무로 바뀝니다. 울울창창 곧게 치뻗은 삼나무군락길을 걷노라니 무릉도원이 여긴가 싶습니다.

속밭 대피소 쉼터에 이르러 잠시 배낭 내려 땀을 훔치고 목젖을 적십니다. 햄버거처럼 생긴 아담한 집에서 비나 추위를 피할 수 있지요, 無人 쉼터입니다. 여러개의 간이화장실도 설치되어 있지요.

지금껏 완만하던 길은 살금살금 경사를 이루기 시작합니다. 어스름은 걷혔으나 숲이 우거져 사방은 여전히 거뭇합니다. 언제라도 비를 쏟아부을 듯 하늘마저 온통 먹구름입니다.

사라오름 갈림길을 지날 즈음, 새소리가 숲속 정적을 깨웁니다. ‘일찍 일어난 새가 벌레를 잡는다’는 서양 속담을 떠올립니다. 새끼들 거둬 먹이려고 부지런을 떠는 어미새일 겁니다. 사라오름은 해발 1,324m로 제주도 내 386개의 오름 중 가장 높습니다. 샛길로 빠져 600m만 진행하면 사라오름에 이를 수 있으나 몇해 전 고향 친구들과 다녀간 적이 있어 이번엔 그냥 스쳐 지납니다.

간유리를 통해 보는듯 진달래밭대피소가 흐릿하게 눈에 듭니다. 비를 머금은 습한 숲안개가 자못 몽환적입니다. 이른 시간이라 대피소가 한산합니다. 오후 1시 이전에 이곳에 도착해야 정상으로 향할 수 있지요. 1시가 되면 안전산행을 위해 정상 방향은 통제합니다.

정상까지 남은 거리는 2.3km, 마의 ‘빨간색 구간’입니다. 성판악에서 한라산 정상까지 난이도를 3개 등급으로 표시해 탐방로 안내판에 색깔별로 표시되어져 있습니다. 성판악에서 속밭대피소까지 4.1km는 쉬운 C등급(노란색), 속밭대피소에서 진달래밭대피소까지 3.2km는 보통인 B등급(초록). 진달래밭대피소에서 백록담까지 2.3km는 어려운 A등급(빨강)이지요.

탐방로 주변 숲은 온통 산죽으로 뒤덮혔습니다. 강한 번식력을 가진 산죽은 생태계를 교란시켜 숲을 망가뜨리는 주범이라지요. P선배는 산죽의 새순을 보이는 족족 뽑으며 이렇게 말합니다.

“순을 뽑아버리면 번식을 막을 수 있다던데 무슨 수로 이 많은 순을 없애나? 차라리 말(馬)이 죽순을 좋아한다던데 제주의 모든 말을 한라산 자락에 방목하는 건 어떨까?”

“ㅎㅎ 벼룩 잡겠다고 초가삼칸 태우는 꼴이지”

실제로 제주조릿대 RIS사업단은 세미나에서 국유림일대에 분포하는 조릿대를 말 사료로 사용할 경우 15억 4,400만원의 경제적 효과를 거둘 수 있다고 밝힌 바도 있습니다.

해발 1,700m를 알리는 표시석을 지나자, 수목은 키를 낮추고 고사목들은 켜켜이 쌓인 세월의 흔적을 온 몸으로 전합니다.

짙은 비구름이 조망을 앗아 갔지만 정상 가까이에 이르렀다는 걸 직감적으로 느낍니다. 고개를 바짝 쳐든 채 끝없이 이어지는 팍팍한 목계단이 그러하고 세찬 바람과 엄습해오는 寒氣가 그러합니다.

소생이 보기엔 멀쩡해 보이는 목계단인데 교체 공사가 한창입니다. 도심 골목에 멀쩡한 보도블록 걷어내고 새로 까는 것이 연상되네요. 정작 수리가 필요한 곳은 빗물이 고여 물 웅덩이가 되어버린 숲속 탐방로이던데,,, 어찌 참새가 봉황의 뜻을 어찌 알리오마는…

드디어 해발 1,950m의 한라산 정상에 섰습니다. 기다렸다는 듯 세찬 비바람이 몰아칩니다. 백록담은 비구름 뒤로 숨어 버렸습니다. 비바람이 잦아들기를, 운무가 스러지기를 기다렸습니다. 우의 속으로 파고 드는 한기에 몸이 절로 바들바들 떨립니다. 행여나 하는 마음으로 십수분 간 데크 난간을 서성이며 기다렸지만 한라산 할망神께서 끝내 조망을 허락치 않으시더군요. 소생, 사바세계에서 지은 죄의 무게가 만만찮았던 모양입니다.

아쉬움을 뒤로하고 하산을 서둘렀습니다. 진달래밭대피소로 내려서는 동안 세찬 비바람은 계속 됐습니다. 대피소 내 산객들의 몰골은 하나같이 물에 빠진 생쥐꼴이었지요. 그 틈에 섞여 컵라면 하나 사서 게눈 감추듯 해치웠답니다.

대피소 안을 가득 메운 산객들로선 점점 굵어지는 빗줄기가 원망스러울 것입니다.정상으로 향할 것인가, 말 것인가를 놓고 고민에 빠진 모습입니다.

신발 안은 바짓단을 타고 흘러내린 빗물로 자박자박 합니다. 잔뜩 물먹은 등산화는 모래주머니를 찬듯 무게가 느껴지네요.

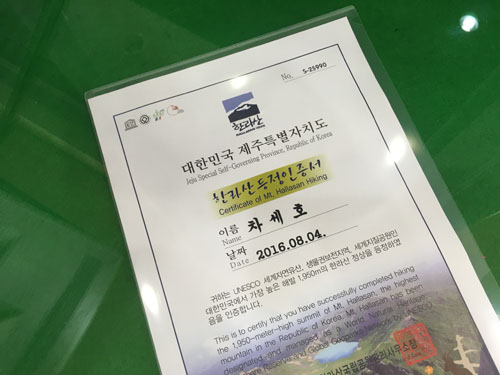

그래도 다행히 05:30분 성판악을 출발해 정상 찍고 다시 성판악까지, 그렇게 악천후 속 20.3km를 8시간 걸어 안전하게 하산하였습니다. 다시 한라산 찾게되면 아마도 할망신께서 반가이 하늘을 열어 줄 것이라 믿습니다.

데레사

2016년 8월 29일 at 3:56 오후

저도 따라서 한라산 오르는 기분으로 읽었습니다.

그 글이 참 맛갈집니다.

이렇게 멋지게 산행기를 쓰셨는데 다음방문시는

날씨가 활짝 게일것 같아요.

카스톱

2016년 9월 1일 at 3:31 오후

실은 흐리면 흐린대로의 느낌도 좋아요. 맑은 날과 또다른 매력이 있지요. 그러나 백록담을 눈에 넣지 못한 아쉬움은 떨칠 수 없습니다.