승강기 안에 나붙은 ‘가야산 무박산행’이 자꾸만 동공을 자극했다. 수시로 이용하는 사무실 승강기라 자주 눈이 갔고 결국 유혹에 이끌렸다. 지난 금요일(5/26), 퇴근 후 배낭을 챙겨 야심한 시각에 다시 회사 건물 앞으로 와 산악회 버스에 몸을 얹었다. 버스는 밤 11시 경 가산디지털단지역 5번 출구 앞을 벗어나 어둠 속을 내달려 다음날 새벽 3시, 경북 성주 가야산 백운탐방지원센터 주차장에 멈춰 산꾼들을 토해냈다. 고갤 들어 하늘을 올려다 봤다. 별빛 총총한 밤이다. 최상의 날씨가 기대된다. 밤공기가 차 바람막이 덧옷을 걸쳤다. 칠흙같은 어둠을 헤치기 위해 헤드랜턴을 이마에 둘렀다.

가야산(해발 1430m)은 경북 성주군과 경남 합천군의 경계를 이룬다. 합천 쪽 산자락은 부드러우나 성주 쪽은 가파르고 험하다.

이번 가야산 걷기는 경북 성주군 백운탐방지원센터에서 시작되는 만물상 코스를 택했다. 백운탐방지원센터를 출발해 만물상 암릉->서성재->칠불봉(1,433m)->상왕봉(1,430m)->해인사->성보박물관->주차장에 이르는 9.6km 코스이다.

만물상 탐방로 입구에 04시부터 산행 가능하다는 입간판이 놓여 있다. 시계를 보니 03시 05분. 입간판을 슬쩍 비켜 놓고선 산속으로 들었다. 양심도 살짝 내려 놓았으니 쯧. 만물상 코스는 급경사와 암릉 구간이 많아 난이도 상급으로 통한다.

적진을 향하는 첨병들처럼 캄캄한 산자락에 스물여섯 산꾼이 줄지어 올라붙었다. 차츰 호흡이 거칠어지면서 선두와 중간 그리고 후미로 대형이 갖춰졌다. 알아서들 체력 안배를 하는 것이다. 스틱 긁히는 소리, 발자국 소리 그리고 거친 숨소리에 산새들이 놀라 날개를 퍼덕인다. 이들에게 우린 그저 훼방꾼일 뿐이다.

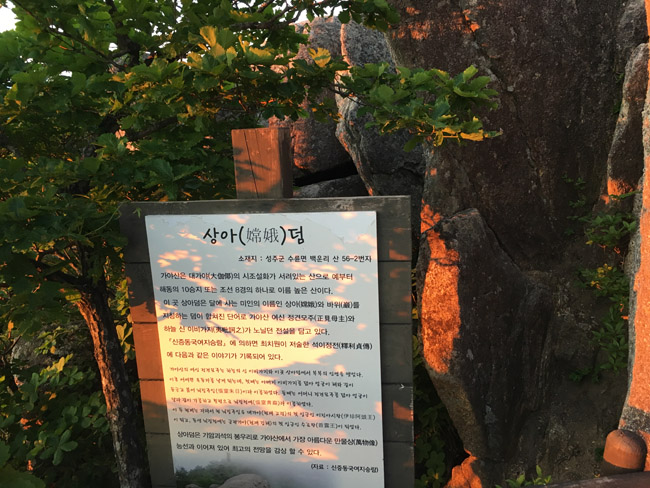

내리비추는 랜턴불빛에 의지해 무념무상 만물상 암릉을 걸었다. ‘상아덤’에 이르자, 동쪽 하늘에 붉은 가운이 뻗치기 시작했다. 칠불봉 해돋이를 목표로 걸었으나 욕심이다. 이곳 상아덤에서 일출을 볼 수 있게 된 것도 선두그룹에 묻어 왔기에 가능했다. 배낭을 내렸다. 땀이 식어 한기가 엄습했다. 구겨 넣었던 바람막이 덧옷을 다시 꺼내 걸쳤다. 바위 아래 적힌 ‘상아덤’ 이야기에 눈이 갔다. ‘상아덤’은 가야산 ‘여신의 바위’란 뜻으로 가야국의 신화가 전해 내려오는 성스러운 곳이다.

“아득한 옛날, 성스러운 기품을 지닌 미모의 ‘정견모주’란 女神이 이곳 상아덤에 살고 있었다. 여신은 가야산 자락에 사는 백성들이 가장 우러르는 신이었다. 여신은 백성들에게 살기 좋은 터전을 마련해 주기 위해 밤낮으로 하늘에 소원을 빌었다. 그 정성을 가상히 여긴 天神께서 어느날 오색구름을 타고, 상아덤에 내려앉았다. 가야산에서 부부의 연을 맺은 천신과 여신 사이에서 두 옥동자가 탄생했다. 형은 대가야의 첫 임금 ‘이진아시王’이, 동생은 금관가야국의 ‘수로王’이 됐다.” 동국여지승람에 나오는 이야기다.

붉은 기운은 이내 불덩이를 밀어 올렸다. 아침햇살은 상아덤의 바위를 금새 붉게 물들였다. 마치 막 구워낸 바게트(baguette)처럼… 상아덤에 서서 걸어온 만물상 능선을 굽어본다. 근육질의 산세가 눈 앞에 찬란하게 펼쳐졌다.

북쪽 방향으로 칠불봉이 모습을 드러냈다. 초록 카펫을 뚫고 솟구친 톱날 암릉이 어서 오라 꼬드긴다. 날개가 있다면 저 초록 카펫 위를 훨훨 날아 칠불봉에 사뿐히 안착하고 싶다. 그만큼 체력소모가 컸다. 야밤에 단팥빵 하나 먹고 예까지 왔다. 안부로 내려서니 옛 가야산성의 서문이 있던 곳, ‘서성(西城)재’다. 서성재는 경북 성주 수륜면과 경남 합천 가야면을 이어주는 고갯마루이며 백운동 용기골 코스와 만나는 지점이다. 이정표는 칠불봉까지 1.2km, 상왕봉까지 1.4km를 가리킨다. 쉼터에 잠시 주저앉고 싶은 마음을 일으켜 세웠다.

잠시 완만하던 숲길은 다시 바위를 휘감아 설치해 놓은 철 계단에게 바통을 넘긴다. 무척 가파르다. 계단이라기보다 사다리에 가깝다. 철난간을 부여 잡고서 안간힘을 다하는 소생을 저 건너 바위얼굴은 아는지 모르는지 선탠(?) 삼매경에 푹 빠져 있다.

가까스로 칠불봉(1,433m)에 올라섰다. 정상표시석은 주변 산군을 호령하듯 기개있게 우뚝 서 있다. 표지석엔 ‘伽倻山 頂上 七佛峰 1,433m’로 음각되어 있다. 오래 전부터 가야산을 놓고 경남 합천군과 경북 성주군 사이에 미묘한 갈등이 있어 왔다. 내용인 즉, 합천군에 속한 해발 1,430m의 상왕봉이 가야산 정상으로 알려져 왔으나 국립지리원의 측량 결과 200미터 거리를 둔 성주군 칠불봉이 3m 더 높은 것으로 확인되자, 성주군에서 잽싸게 표시석에 ‘가야산 정상’임을 새겨 넣었다. 이에 합천군은 ‘봉우리가 높다고 정상이 아니라 산의 중심에서 가장 높은 곳이 정상’이라며 발끈했다고 한다. 이러한 갈등 사례는 도와 시를 경계하는 산에 올라 보면 하고 많다. 지자체 입장에선 매우 중요한 사안인지 모르겠으나 산꾼 입장에선 ‘도긴개긴’일뿐…

잠시 바위턱에 걸터앉아 숨을 고르며 사방을 둘러 본다. 1,433미터 고지에서 맞는 아침이 참으로 싱그럽다. 코발트빛 하늘 아래 초록바다는 끝간 데 없다. 겹겹의 산 능선은 파도가 되어 넘실거린다.

경북의 칠불봉을 내려서자, 노적가리를 닮은 경남의 상왕봉이 곧장 떡하니 막아 선다. 두 봉우리는 200m로 가깝지만 봉우리가 속한 지자체 간 간극은 여전히 멀기만 하다. 곧추 선 철계단 난간을 당겨 잡으며 상왕봉 바위벽을 가쁘게 올라섰다. 표지석엔 ‘伽倻山 牛頭峰(상왕봉) 1,430m’로 새겨져 있다.

너른 암반의 상왕봉 정상부는 기묘한 형상의 바위들이 여기저기 솟구쳐 있다. 밥그릇을 엎어 놓은 듯 봉긋한 바위, 톱날처럼 거친 바위, 금방이라도 굴러 내릴 듯 불안정한 바위들이 억겁 세월을 지나며 하나 된 모습이다.

상왕봉은 소 머리를 닮았다 하여 또다른 이름이 牛頭峰이다. 바로 정상 암반에 움푹 패인 ‘소의 코'(牛鼻)가 있다. 이곳엔 늘 물이 고여 있어 ‘우비정’이라 부르며 가야산 19명소에 올라 있다. 이 우물에 개구리가 살고 있다고 하는데 외출했는지, 보진 못했다.

시선을 거두기가 아쉽지만 오르면 반드시 내려서야 하는 법, 마치 산 면을 싹뚝 절개한 듯 깎아지른 암봉, 봉천대(1,380m)로 내려섰다. 이곳 역시 가야산 19명소 중 하나다.

여기서부터 해인사까지 하산길은 대체로 완만하다. 숲길 3.8km를 걸어 해인사 경내로 들어섰다. 가야산의 깊고 너른 품에 포근히 안겨 있는 해인사다. 수년 전 당일 산행으로 같은 코스를 걸었던 적이 있다. 그땐 시간에 쫓겨 해인사를 스쳐 지나 아쉬웠었다. 이번엔 해인사에 닿은 시간이 오전 10시 경이다. 새벽 3시부터 산에 오른 덕분(?)이다. 여유롭게 경내를 둘러 보았는데도 시간이 널널했다. 하여 예정에 없던 가야산호텔로 이동해 온천욕까지 즐겼으니~

데레사

2017년 6월 1일 at 4:55 오후

철계단이 무서워요. 잘못하다 떨어질까 봐서요.

가야산은 학창시절 해인사쪽으로 올라본적이

있긴 해요.

사진으롱산 봐도 성주쪽 산세를 알것 같습니다.

카스톱

2017년 6월 7일 at 5:36 오후

웬만한 명산은 젊으셨을때 다 섭렵하셨군요. 저도 언제까지나 오르내릴 수 있을지, 아무튼 두다리 썽썽할때 부지런히 다닐랍니다. 늘 건강하십시오.