이화익 갤러리 1, 2층에 전시된 작품들 처음 본 느낌은 ‘아무것도 모르겠다’ 였다.

도록을 펼쳐 어려운 용어들이 나열된 해설은 그림보다 더 어려웠는데 무라카미 하루키의 인용 글타래를 읽고난 후에야 아하! 조금 감이 왔다.

내가 잘 모르는 작품들이 세상에 보여질 때까지 작가들은 얼마나 많은 인고의 세월을 반복하며 살아내었을까 나에겐 어렵기 짝이 없는 현대미술, 해설을 읽고 다시 한 번 더 전시장을 찾아야 다소 이해가 될텐데, 그도 쉬운 일은 아닐 터

마침 도록에 실린 작품과 해설을 그대로 옮겨둔 사이트가 있어서 혹시 한 번 더 작가의 전시회에 갈 기회가 오면 그 때는 낯설지 않도록 옮겨둔다

아트 허브 즐겨찾기 추가하며. . . 이렇 때 참 고맙다.

( 녹두죽 맛나게 먹은 남편 오늘은 일찍 출근했기에 문단과 볼트체는 임의로. . .놀멘놀멘

그냥 나가셔도됩니다 느 뵈 연주나 들으시고…^^)

『 문 없는 방 Doorless Room – 최병진展 』 Choi Byungjin Solo Exhibition :: Painting

전시일정 ▶ 2012. 02. 08 ~ 2012. 02. 21

이화익갤러리(LEEHWAIK GALLERY)

서울시 종로구 송현동 1-1

T. 02-730-7818

www.leehwaikgallery.com

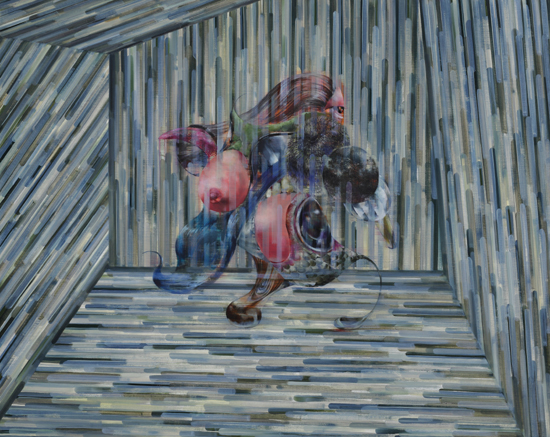

▲ 최병진, 5번 방, 2012, Oil on canvas, 130.5x162cm

● 무채색 속의 존재감, 선명함 속의 모호함

★류동현(미술 칼럼니스트) 무라카미 하루키는 1995년 벌어진 옴진리교의 사린 가스 살포 테러로 피해를 입은 피해자를 인터뷰해 《언더그라운드》라는 책을 냈다. 그리고 이와 관련해 최근 펴낸 《잡문집》에서 다음과 같이 얘기했다. “극단적으로 말해, 그게 누구여도 상관없었다. 단지 우연히 그 지하철에 타서 사린 가스를 마시고 피해를 입은 ‘보통 시민’인 것이다. 그들은 얼굴도 없고, 고유한 목소리도 갖고 있지 않다. 영화 속 행인 같은 존재인 것이다. 따라서 나는 그들 피해자에게도 생생한 얼굴과 목소리가 있다는 사실을 알리고 싶었다. 그들이 대체될 수 없는 개별자이자 동시에 각자 고유한 이야기를 가지고 살아가는 더없이 소중한 존재임을 ( 요컨대 그들은 어쩌면 나고 당신이었을지도 모른다는 것을 ) 그 책을 통해 조금이나마 드러내고 싶었다….”

2007년 두아트갤러리에서 <ICONoloZZZ전>으로 첫 개인전을 가진 뒤 꽤 오랜 시간이 흘렀다. ‘10년이면 강산이 변한다’고 하는데, 그 절반인 5년의 시간이 흘렀으니 말이다. 그리고 2월 8일부터 21일까지 열리는 최병진의 두번째 개인전은지난 5년 간 작가가 끊임없이 한 고민과 사유에 대한 담담한 독백이자 현재까지의 결과물이라 할 수 있다. 지난 작업이 거대 담론 속에 존재하는 개인의 삶을 ‘fun’이라는 요소를 이용해 가볍게 보여주었다면(당시 필자가 쓴 미술잡지 취재 기사에 ‘fun’이라는 단어가 지나치게 많이 보일 정도로), 이번에 선보인 작업은 좀 더 진중해지고 묵직해졌다. 시간의 깊이가 더해지고 사유의 겹이 두터워져서 일 게다.

▲ 최병진, 1번 No.1, 2011, Oil on Canvas, 30x25x4cm

작가가 천착하는 화두, ‘거대한 사회의 시스템 속에서 움직이고 있는 미시적인, 각 개인’에 대한 관심은 이번 작품에서도 일관성 있게 유지되고 있다. 거대 시스템에 매몰되어 쳇바퀴 도는 일상을 보내는 개인이 느끼는 불안감, ‘나는 누구고, 이 사회 속에서 나는 과연 어떤 존재인가?’라는 의문은 작가 작업의 커다란 동인(動因)이다. 작가는 앞에서 언급한 하루키의 글 속 “영화 속 행인”과 같이, 존재는 하는데 존재감이 없는 상황, 설명할 수 없는 존재감과 불안, 답답함을 이미지를 통해 선보인다. 확고함을 드러내는 글, 말이 아니라 이미지로 구성된 그림이라면 ‘조금이나마’ 보여줄 수 있지 않을까 하는 작은 희망을 품고서 말이다.

특히 사회가 발전하고 진화할수록, 시스템이 더욱 정교해지고 세밀해질수록 구성원인 개인의 역량이 더 발휘되고 정체성을 구축할 기회(도구)는 늘어나고 있다(통신 기술의 발달이 가져온 개인 생활의 혁명을 보라). 그러나 오히려 그 기회(도구)로 인해 다시 사회와 시스템 속에 매몰되면서 개인의 ‘몰살’이 가속화되는 현실은 작가로 하여금 ‘가벼운 유희’를 버리고 ‘진중한 담론’의 세계로 이끌었다.

▲ 최병진, 3번 방, 2011, Oil on Canvas, 73x91cm

▲ 최병진, 한 낮의 어느 파충류 A certain reptile at noon, 2011, Oil on Canvas, 73x91cm

이미지로 제시하는 사회 속 개인의 모호한 존재감

이번 전시에 선보인 작업은 크게 두 가지로 구분해 볼 수 있다. ‘인물 시리즈’와 ‘몬스터 시리즈’가 그것이다. ‘인물 시리즈’는 자화상과 지인들의 초상을 그렸던 초기부터 최근 보편적 인물상과 패턴의 조합 작품으로 구성되어 있다. 초기에는 식별이 가능한 인물과 초현실적인 배경을 통해 개인과 세상의 부조화를 지시적으로 보여주었다면, 최근의 ‘인물 시리즈’는 누군지 알 수 없는 작가의 기억 속 인물을 중간색인 회색으로 모호하게 보여주고, 아래에 원색 패턴을 조합해 인물과 패턴을 명쾌하고 극단적으로 대비시킨다. 숫자로 이루어진 작품명은 무작위적이고 무지시적이다. 이는 모호한 인물의 표현에서도 마찬가지다. 여기에 개인의 정체성이 가려진 사회 속, 쳇바퀴 도는 일상을 선명한 패턴이라는 반복 문양으로 형상화한 것은 시각적으로 극적인 효과를 불러일으킨다.

▲ 최병진, 부모, 2010-2011, Oil on Canvas, 130.5x162cm

하나하나의 문양은 삶의 순간순간일 뿐만 아니라, 중세시대 광대 복장 같은 패턴은 의복처럼 자신을 숨기며 사회화된 과정을 의미하기도 한다. 최근작인 <11번>, <12번>은 좁고 긴 캔버스에 인물과 긴 패턴으로 형상화했는데, 언뜻 보면 과거 수호의 역할을 했던 장승 같은 느낌을 받는다. 그러나 대지에 단단히 기반을 잡고 있는 과거의 장승과는 달리 벽에 붙어 땅 위에 떠있는 이 작품은 불안정함과 색상의 극적 대비로 인해 세속화된 21세기형 장승으로 변신한다. 그리고 작품 속 개인의 무(無)정체성, 불안감은 역설적으로 불안으로부터 세상을 지키는 장승으로 치환되면서 좀더 열린 희망을 품게 하기도 한다. ‘몬스터 시리즈’는 닫힌 방 속에 인물 오브제를 담고 있다. 과거 작업과의 연속성이 엿보이는 오브제는 바로 작가의 기억 속 질감을 형상화한 것이다. ‘자신’이라는 ‘방’의 안쪽을 들여다 보고 싶다는 생각으로 캔버스에 방을 구획했지만, 오히려 캔버스 외부의 열린 공간을 통해 ‘닫혀있지만 열려있고, 열려있지만 닫혀있는’ 역설적인 공간을 창조해 냈다. 회색으로 덧칠한 캔버스 공간은 모호하고 답답한 개인의 내적 상황을 암시한다.

▲ 최병진, 1번 방 Room 1, 2011, Oil on Canvas, 50x65cm

‘닫혀있지만 열려있고, 열려있지만 닫혀있는’

그의 작업에서 중요한 키워드는 바로 모호함이다. ‘몬스터 시리즈’의 생명체는 작가가 세상 속에서 영향을 받은 모든 것을 추적하면서 생긴 기억 속의 형상들을 앗상블라주(오브제를 캔버스에 붙인 것은 아니지만)한 것이다. 이렇게 작가의 찰나적인 기억 속 형태와 자동기술법(automatism)에 의한 초현실적 이미지가 조합되어 탄생된 것이 바로 ‘몬스터’인 것이다.

‘인물 시리즈’에서 보이는 인물 또한 작가의 기억 속 인물을 흐릿한 회색 톤으로 표현해 정체성 자체를 지워버린다. 내가 너를 모르고, 네가 나를 모르는 상황, 다만 인간이라고만 공유되는 감정을 관객들로 하여금 유발시킨다. 어떤 특징과 정체성이 사라진 상황, 이런 모호함을 극대화시키고자 최근 작품의 제목을 ‘몬스터 시리즈’의 경우 〈1번 방〉, 〈2번 방〉…, ‘인물 시리즈’의 경우 〈1번〉, 〈2번〉…이라고 지었다. 최근 인기를 끌고 있는 모 방송국 프로그램 ‘짝’과 같은 이유라 할 수 있겠다.

모호함이라는 키워드에서 가장 중요한 요소 중 하나는 ‘해석에 대한 모호함’이라 할 수 있다. 작가는 이미지를 드러낼 뿐, 모든 것을 작품을 보는 관객(개인)에게 맡긴다. 어찌 보면 이를 통해 역설적으로 각 개인의 정체성과 개성을 최대한 강조하는 것인지도 모르겠다. ‘몬스터 시리즈’의 방처럼, 모든 세계는 열려있지만, 닫혀있다. 그리고 궁극적으로 어떻게 이를 어떻게 바라보는지는 바로 여러분(개인)에게 달려있는 것이다. 다시 한번 (집요하게) 이야기하지만, 우리는 ‘영화 속 행인’이 아니라 ‘자신 만의 영화 속 주인공’이니까. ⓒ

Ginette Neveu plays Gluck – Mélodie (from Orfeo ed Euridice)