친구 내외와 떠난 지리산 여행길이다. 둘레길을 걷기로 했다. 신세를 질만한 곳이 산청군 단성면 청계리에 있으니, 그 인근의 둘레길을 걸으면 될 일이었다. 청계리 저수지 앞에 고즈녁이 자리잡고 있는 ‘고담난야(古潭蘭若)’가 그곳이다. 그 이름에서 뭔가 불교 내음이 풍길 것인데, 그렇다. 불교에 독실한 학교 선배님이 일구어 아름답게 잘 가꾼 곳이다. 지리산에 올 적마다 신세를 지는데, 그 게 햇수로 10여 년이다. 부산에서 또 한 친구 내외, 그리고 마산에서 한 선배님이 거기서 합류했다. 지리산 둘레길을 걷는 일행이 꾸려진 것이다.

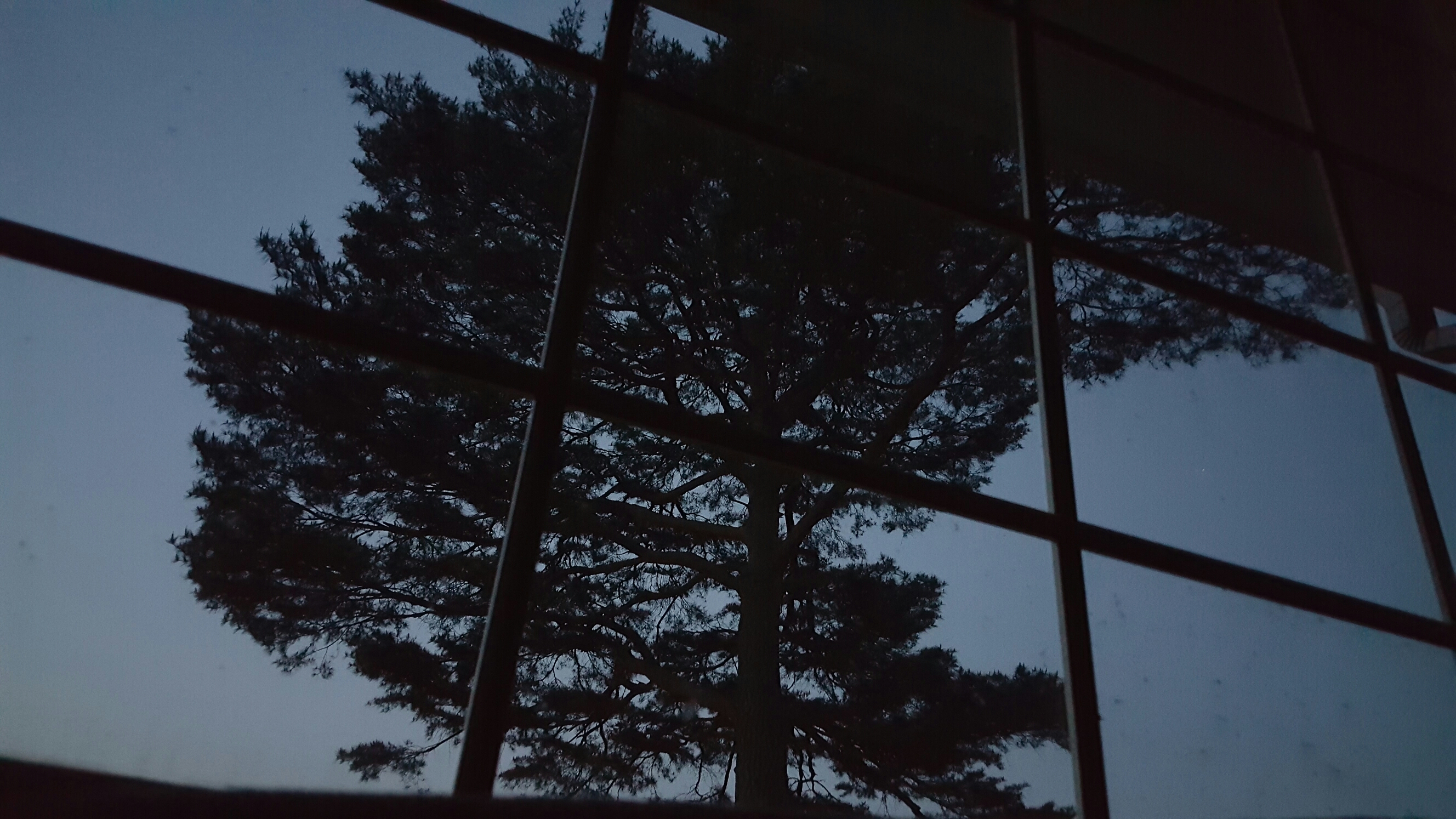

이렇게 함께들 온 지리산이지만, 정작 혼자서 내 마음이 향하는 곳이 있었다. 단속사(斷俗寺)다. 올해 들어 진즉부터 오고 싶어하던 곳이다. 그걸 미리 친구에게 얘기할 필요가 있었을까. 몇 밤을 잘 것이니까, 그 사이에 소리나 흔적없이 혼자서 다녀오면 될 일 아닌가. 아니면 둘레길을 단속사 인근으로 잡아도 될 것이고. 오후 쯤에 도착해 청계계곡을 올랐고, 저녁은 ‘고담난야’에서 보냈다. 마침 초파일이라, 술은 서로들 자제하기로 했지만, 저녁 밥을 인근의, 마을 이장님이 하는 식당에서 먹는 바람에 약간을 마시기는 했다. 그리고는 ‘고담난야’에서 담소로 밤을 보냈다. 밤 하늘에 뜬 달은 유난히도 밝았고, 그 달 아래 ‘고담난야’를 지키고 있는, 200년 연륜의 ‘두송(斗松)’은 어둠 속 실루엣 조차도 우람하고 아름다웠다.

꿈을 꾸었다. 그 어떤 것이 내 몸에서 뽑혀졌다. 아니 누군가 뽑았다. 그것도 내 입 안에서. 이빨 몇 개가 뭉그러져 나온 후에 뽑혀진 그것은 길이도 길고 거대했다. 아래 부분에 무슨 관 같은 것이 있었는데, 길이로 보아 내 속에 깊이 꽂혀 있다가 뽑혀져 나온 것 같았다. 직감적으로 그것은 나에 대한 하나의 거대한 장애물로 느껴졌다. 연인 같기도 하고, 그리움 같기도 하고, 나라와 조직에 대한 충성심 같기도 한, 실체가 없으면서도 거대한 실체가 느껴지는 나의 그 어떤 것에 대한 거대한 장애물이었다. 뭔가 뻥- 뚤리는 기분이었다. 뒤척거리다 눈을 떴다. 몹씨 더웠다. 방에 보일러를 세게 땐 모양이다. 방에서 마루로 나왔다. 소파에 누웠다. 밖은 아직도 미명의 새벽이다. 잠시 잠이 들었다. 어떤 기척이랄까, 뭔가가 나에게 느껴졌다. 눈을 떴다. 그 때 문득 뭔가 거대한 형상이 창밖에서 내 눈 가득 들어왔다. 그것은 ‘斗松’이었다. 어둔 새벽 하늘을 향해 ‘두송’은 가지들을 무슨 날개마냥 펄럭이며 날아가고 있는 모습이었다.

결국은 단속사다. 일행더러 단속사를 들머리로 한 둘레길을 걷자고 꼬드겼다. 그게 통했다. 단속사 절 터로 들어서려는데, 갑자기 그리움이 불쑥 솟구친다. 지난 해 하반기에 몸이 안 좋았을 때 끄적여 놓은 글에 이런 구절이 있다. “몸이 나아지면 단속사로 갈 것이다.” 그 구절대로 되고 있구나 하는 생각이 들면서 그게 불쑥 그리움으로 다가왔던 것이다. 그리워했던 곳에 와서 그곳에 대한 그리움을 느낀다는 게 말이 되는지 모르겠지만, 하여튼 다시 마주한 단속사는 절실한 그리움이었다. 절 터를 내려다보는 푸른 옥녀봉이 푸근함을 안긴다. 비로소 여기에 왔구나 하는 안도감이 깃든 푸근함이다. 그 안도감 속에 엮여져 언듯 간 밤에 꾼 꿈이 스쳐 지나간다. 그 게 무슨 꿈이었을까. 내 몸에서 빠져나온 그것은 무엇이었을까. 그것은 아마도 단속사를 가야지 하면서도 생각으로만 머물게 한, 나의 갈 길을 가로 막았던 숱한 방황과 번민의 형상이 아니었을까.

결국은 단속사다. 일행더러 단속사를 들머리로 한 둘레길을 걷자고 꼬드겼다. 그게 통했다. 단속사 절 터로 들어서려는데, 갑자기 그리움이 불쑥 솟구친다. 지난 해 하반기에 몸이 안 좋았을 때 끄적여 놓은 글에 이런 구절이 있다. “몸이 나아지면 단속사로 갈 것이다.” 그 구절대로 되고 있구나 하는 생각이 들면서 그게 불쑥 그리움으로 다가왔던 것이다. 그리워했던 곳에 와서 그곳에 대한 그리움을 느낀다는 게 말이 되는지 모르겠지만, 하여튼 다시 마주한 단속사는 절실한 그리움이었다. 절 터를 내려다보는 푸른 옥녀봉이 푸근함을 안긴다. 비로소 여기에 왔구나 하는 안도감이 깃든 푸근함이다. 그 안도감 속에 엮여져 언듯 간 밤에 꾼 꿈이 스쳐 지나간다. 그 게 무슨 꿈이었을까. 내 몸에서 빠져나온 그것은 무엇이었을까. 그것은 아마도 단속사를 가야지 하면서도 생각으로만 머물게 한, 나의 갈 길을 가로 막았던 숱한 방황과 번민의 형상이 아니었을까.

삼년만의 단속사다. 그 때 올 적은 한 여름 황혼 무렵이었다. 적막했다. 인적도 없었지만, 한 여름 무성한 수풀 속 풀벌레 울음소리도 어쩐지 들리지 않았다. 그 적막 속 절 터엔 삼층석탑 둘이 석양 빛에 젖고 있었다. 단속사라는 이름에 딱 어울리는 풍경이었다. 단속사라는 절 이름은 속세를 끊은, 그러니까 속을 멀리 벗어난 가람이라는 뜻이다. 절이 있는 지명도 옛부터 운리(雲里)다. ‘리’는 동리라는 뜻으로 읽히지만, 여기서는 ‘속’, 그러니까 ‘안’이라는 의미의 ‘리’다. 그러니까 지리산 깊은 산 속의 구름에 덮힌 곳이라는 뜻이다. 지금도 이곳은 지리산의 깊은 곳으로, 마을을 벗어난 외진 곳이다. 그런데 천 수백년 전에 속세와 단절된 절이었다면, 그 때 이곳은 과연 어떤 곳이었을까 하는 생각이 든다.

지금 단속사는 절이 아니다. 절 터다. 그래서 이곳의 정확한 명칭는 단속사지다. 신라시대 때 지은 절인데, 고려를 거쳐 조선조 초기에 폐사가 된 것으로 전해지지만, 언제 없어졌는지는 모른 채 오늘에 이르고 있다. 단속사지, 이 절터가 참 아련하게 느껴지는 것은 절의 이런 연유 때문이다. 솔거, 최치원과 김일손, 남명 조식 등 신라시대 이래 많은 문인과 학자, 묵객들의 자취가 남아있고, 고려 말에 심겨진 ‘정당매’는 600여 년을 넘어 아직도 매년 꽃을 피우고 있지만, 정작 절은 사라져버리고 그 터만 남아 몇 백년이다. 이 땅의 극성스런 불자들이 이 고찰 터를 그대로 두고있다는 게 이상하면서도 어떤 신비감을 안겨주기도 하면서 한편으로는 애잔감마저 들게 한다.

쓸쓸한 절 터는 마주 선 오누이 같은 두 구의 삼층석탑만이 단속사의 옛날을 얘기하고 있다. 석탑들 뒤로 대웅전이 있었다고 전해지지만, 그 자리는 두어 채의 민가가 자리잡고 있어, 옛 대웅전을 가늠하기는 어렵다. 민가 곁에 ‘정당매’가 심겨져 있는데, 꽃은 이미 지고 없다. 석탑 주변에 보자기로 머리를 싸 맨 어떤 할머니 한 분이 풀베기를 하고있다. 고즈녁하면서도 쓸쓸한 풍경이다.

우리는 단속사를 기점으로 해 걸었다. 이곳 둘레길의 정식 코스 이름은 ‘운리-덕산 구간’이다. 우리는 저녁답의 약속과 다음 날의 일정을 감안해 마근담에서 내려왔다. 저녁을 거창에서 먹었다. 거창에 계신 선배 지인 분 덕분에 잘 먹었다. 하수오로 담근 술을 그 분 덕에 마셔보기도 했다. 밤이 되면서 얼큰해졌다. 우리들은 거창에서 다시 산청 ‘고담난야’로 갈 것이었다. 차 안에서, 또는 ‘고담난야’에서, 나는 술김에 많은 말을 했던가 보다. 그 대부분이 단속사 얘기였다는 게, 다음 날 누군가 전해주는 얘기다. 이런 말들이 오고갔을 것이다. 나는 왜 그리도 단속사에 집착하면서 얘기를 많이 했을까 하는. 술김에 내가 주절거렸던 한 마디 말을 누가 옮긴다. 쓸쓸함. 더 하고 빼고 할 것 없이 내 심중에 담긴 게 바로 그 말이었다. 다음 날도 지리산 인근을 돌았지만, 나의 지리산의 처음과 끝은 결국 단속사였다.

데레사

2017년 5월 9일 at 6:34 오후

단속사터, 기억해 두었다가 그쪽으로 가면 한번 들려

봐야겠습니다.

올 해는 안 가본곳 위주로 내나라를 좀 많이 돌아볼려고

계획을 세웠는데 제대로 떠나보지도 못하고 어느새 5월이

되었습니다.

시간만큼 잘 가는것도 없는것 같아요.

koyang4283

2017년 5월 10일 at 10:59 오전

취향에 따라 다르겠지만, 한번 쯤은 가볼만한 곳일 겁니다. 인근의 남사촌도 좋고, 남명 조식 선생의 산천재와 기념관도 산청 여행에서 들릴만한 곳이지요.

journeyman

2017년 5월 10일 at 3:40 오후

언젠가 지리산에 가고야 말겠다고 하셨던 예전 글을 읽었던 기억이 나네요.

몸이 좋아지셔서 다시 지리산행에 나서셨다니 정말 기쁜 다행입니다.

koyang4283

2017년 5월 10일 at 10:45 오후

조그만 바람이었는데, 막상 다녀오니 그게 아니었구나 하는 생각이 듭니다. 오월의 지리산도 좋았고, 단속사도 참 좋았습니다. 절 터 입구에 정자가 하나 있습니다. 언젠가 거기서 하루 밤 묵을 생각을 하고 있습니다. 곧 ‘단행’할 예정입니다.