산행도 이제는 힘이 든다. 그럴만한 나이고 그에 익숙해져 가는 체력이다. 쉬운 산은 없다는 게 나의 지론이지만, 이즈음은 애써 그걸 좀 가린다. 쉬운 산, 어려운 산을 구분하려는데서 나의 산행에 대한 생각이 많이 바뀌었다는 것을 절감한다. 북한산도 마찬가지다. 수십 년을 오르내리면서도 코스를 가리지 않았다. 하지만 이즈음은 좀 다르다. 힘들지 않은 쪽을 일부러 택해 오르는 게 버릇처럼 돼 간다는 걸 내가 잘 안다.

친구들과의 산행도 좀 꺼리는 편이다. 예전에는 왁자지껄하게 만나 한 주일 못다한 얘기들을 주고받으며 산을 오르내렸는데, 그것도 이제는 한계가 있는 모양이다. 며칠 전 저녁모임에서 한 친구가 갑작스럽게 그 말을 꺼낸다. “야, 우리가 와 이리 됐제? 산들도 같이 안 가고. 우리 다시 한번 뭉치는 기 어떻겄노?” 친구들은 그 말을 그냥 건성으로들 듣는 듯 했다. 그러다 지난 주 그런 산행을 하기로 한 모양이다. 나는 직접적으로 함께 가자는 의사를 밝히지는 않았다. 그저 토요일, 어쩌다 시간과 운 때가 맞으면 만나게 되는 것이고, 아니면 혼자 산을 오르는 것이다. 그런 생각이었다.

친구들과는 산행 시간도 잘 안 맞다. 친구들은 아침 10시가 넘은 시각에 오르자고들 한다. 나는 그렇지 않다. 어떻게든 일찍 좀 올랐다, 일찍 내려오는 쪽을 선호한다. 북한산에서 친구들을 만나기 위해서는 산에서 기다리든가, 그들이 올라오고 있는 지점까지를 내려가 다시 함께 오르곤다. 산행 뒷풀이가 전제됐기에 그렇게 한다. 그래서 나름 편의적인 의견을 제시한다. 산은 따로따로 오르고, 내려가서 만나는 게 어떤가. 친구들은 별로 동의하지 않는다. 하지만 나는 가끔 그렇게 한다. 이런 나를 친구들이 좋게 볼 리 가 없다.

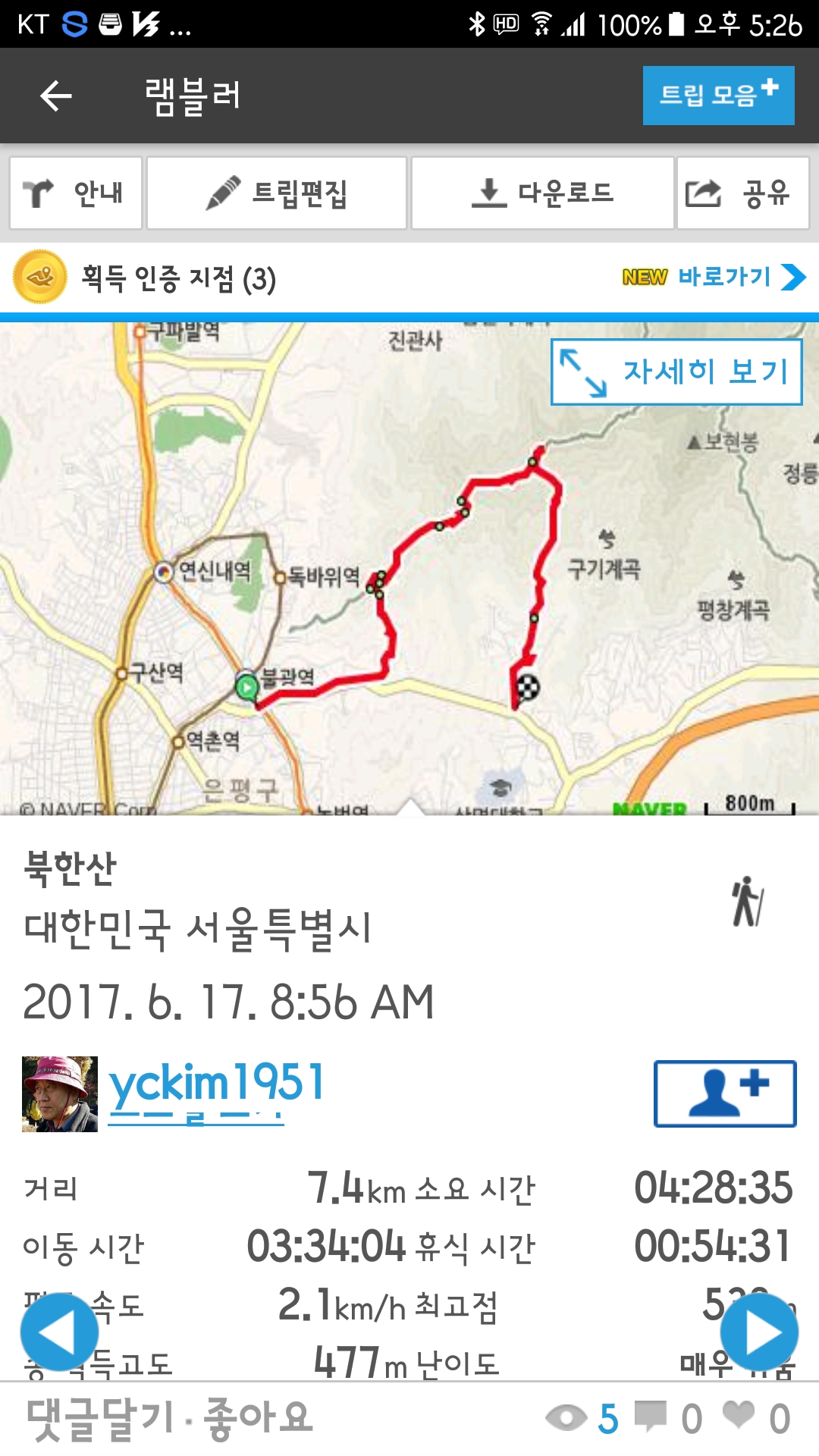

아침 8시에 집을 나섰다. 불광역까지 25분. 북한산 둘레길을 걷기로 작심하고 나선 길이다. 구기터널 오른 편으로 오르는 게 나의 정해진 코스다. 거기서 올라 탕춘대 문까지 45분, 거기서 비봉능선을 거쳐 사모바위까지 1시간 30분. 승가사로 해 구기동으로 내려오는데 1시간. 그래서 구기동에 떨어지면 대략 11시 좀 넘은 시각이다. 춮출하다 싶으면 구기파출소 옆 라면 집에서 라면 한 그릇하면 된다. 그렇게 해서 집에 오면 오후 1시 전후다. 그러면 새로운 토요일을 맞는 기분이다.

예의 그 쪽 둘레길을 오르기 위해 걸어가면서, 문득 코스를 좀 바꿔보면 어떨까하는 생각이 들었다. 구기터널 왼쪽으로 한번 붙어 보자는 것. 코스는 빤하다. 둘레길로 오르다. 코스를 벗어나면 족두리봉으로 오른다는 것을 잘 안다. 그렇게 시작한 산행이었다. 족두리봉으로 오르는 동남쪽 코스는 바위길이다. 오랜 만에 붙어보는 바위길인데, 좀 무섭다. 그렇다고 코스를 바꾸기에는 이미 많이 올라 온 상태다. 몇년 째 잠벌리안(Zamberlan) 등산화를 신고 가는데,비브람이라 둔탁해서 암벽등반에 맞지 않다. 그러니 조심할 수밖에 없다. 그렇게 오른 족두리봉인데, 정상에 오르니 기분이 상쾌하다. 족두리봉에서 다시 생각을 정리해야 한다.

친구들은 상명대 쪽에서 오를 것이다. 친구들을 만나려면 그 쪽으로 가야하는데, 족두리봉에서는 향로봉을 경유해야 한다. 그렇게 하자. 향로봉으로 향하는데, 무더운 날씨에 솔솔찮게 힘이 든다. 힘들면 쉬어가면 된다. 고집 피울 필요도 없고, 시간도 넉넉하다. 그런데 산행 중에 좀 이상한 버릇이 있다. 산행 중 쉬는 것에 인색하다는 것이다. 이유도 없다. 그저 쉬어가는 게 시간적으로 무슨 손해라도 보는 듯한 느낌이라서일까. 그런데, 이 날은 달랐다. 많이 쉬었다. 덥기도했지만, 암벽 산행이 힘든 탓이다. 향로봉에서 비봉능선 쪽으로 붙었다. 오른 김에 사모바위까지는 가는 것이다.

사모바위에서 승가사 쪽으로 내려오는데, 친구들에게서 연락이 왔다. 사모바위 쯤에 도달하고있다는 얘기다. 구기동에서 만나자. 어디서? 쉐레이 목욕탕에서. 그라자. 그렇게해서 목욕탕에서들 만났다. 나 포함해서 모두 5명이다. 목욕 후 어디로 갈 것인가. 한 친구는 ‘장모집’에 가자고 하고, 한 친구는 ‘삼각산’에 가자고 한다. 옛날 식 그대로 하자. 옛날 식이라면 ‘삼각산’으로 가는 것이다. 옛날이라 해봤자, 몇년 전이다. 우리들은 2006년부터 북한산엘 올랐다. 산행모임 이름이 ‘북한산 포럼’이다. 그렇게들 한 7, 8년 오르다가 몇년 전부터 시들해졌다. 그 이유는 각자들이 잘 알고 있을 것인데, 그렇다고 꼭 꼬집어 낼 마땅한 이유는 서로들 언급하기를 꺼려한다. 구기동으로 내려 와 하던 옛날 방식은 이랬다.

‘삼각산’에서 1차를 한다. 그리고 2차는 ‘코만도’에서 생맥주를 마신다. 좀 얼큰해지면, 3차까지 이어진다. ‘미강궁’에서 배갈을 마시는 것이다. 일일이 언급하기가 좀 남새스럽고 구차하지만, 그렇게들 해서 취해 기분이 좋으면 당산동으로까지 이어지던 게 옛날 뒤풀이 방식이다. 결국 그날은 옛날 방식대로 했다. ‘삼각산’에서 ‘코만도’로,또 ‘미강궁’으로 ‘코만도’ 주인 형이 웬 일이냐며 환대를 했고, ‘미강궁’ 주인도 반색을 했다. 당산동은 친구 집이 거기다. 당산동에 도착할 때 쯤이면 서로들 기억이 팔랑거린다. 뚜렷하게 기억을 하는 친구가 없다는 얘기다.

다음 날, 한 친구의 전화. “야, 오랜 만에 옛날 식대로 하니 좋기는 좋다. 그런데, 인제는 체력이 달린다. 그 코스를 반으로 줄이자. 우떻노?”