소재지 : 경상북도 영양군 일월면 주곡리 213-6

[芝薰詩公園(지훈시공원) 표석]

[芝薰詩公園(지훈시공원) 표석]

詩 公園으로 가는 탐방로 나무테크]

詩 公園으로 가는 탐방로 나무테크]

지훈문학관 좌측으로 마을 뒤편 언덕을 따라

탐방로를 꾸몄고 언덕 위에 지훈의 시공원이 조성되어 있다.

탐방로와 공원에 대표시 27편을 돌에 새겨 세웠다.

芝薰詩人(지훈시인)님의 향기로운 詩語(시어)속으로 빠져들어가보실까요.

[影像(영상)]

[影像(영상)]

이 어둔 밤을 나의 창가에 가만히 붙어 서서

방안을 들여다 보고 있는 사람은 누군가.

아무 말이 없이 다만 가슴을 찌르는 두 눈초리만으로

나를 지키는 사람은 누군가.

萬象(만상)이 깨여 있는 漆黑(칠흑)의 밤 감출 수 없는

나의 秘密(비밀)들이 파란 燐光(인광)으로 깜박이는데

내 不安(불안)에 질리워 땀 흘리는 수많은 밤을

종시 창가에 붙어 서서 지켜 보고만 있는사람

아 누군가 이렇게 밤마다 나를 지키다가도

내 스스로 罪(죄)의 思念(사념)을 모조리 殺戮(살육)하는 새벽에

가슴 열어 제치듯 창문을 열면 그때사 저

薄明(박명)의 어둠 속을 쓸쓸히 사라지는 그 사람은 누군가.

[渺茫(묘망)]

[渺茫(묘망)]

내 오늘밤 한오리 갈댓잎에 몸을 실어 이 아득한 바닷속 滄茫(창망)한

물굽이에 씻기는 한 점 바위에 누웠나니

生(생)은 갈사록 고달프고 나의 몸둘 곳은 아무데도 없다. 파도는

몰려와 몸부림치며 바위를 물어뜯고 넘쳐나는데 내 귀가 듣는것은

마즈막 물결소리. 먼 海溢(해일)에 젖어오는 그 목소리뿐

아픈 가슴을 어쩌란 말이냐. 虛空(허공)에 던져진 것은 나만이 아닌데,

하늘의 달이 그렇거니 수많은 별들이 다 그렇거니. 이 廣大無邊(광대무변)한

宇宙(우주)의 한 알 모래인 地球(지구)의 둘레를 찰랑이는 접시물 아아 바다여

너 또한 그렇거니

내 오늘 바닷속 한 점 바위에 누워 하늘을 덮는 나의 思念(사념)이

이다지도 작음을 비로소 깨닫는다.

[玩花衫(완화삼)]

[玩花衫(완화삼)]

차운 산 바위 우에

하늘은 멀어

산새가 구슬피

울음 운다.

구름 흘러가는

물길은 七百里(칠백리)

나그네 긴 소매

꽃잎에 젖어

술 익는 강마을의

저녁노을이여.

이 밤 자면 저 마을에

꽃은 지리라.

다정하고 한 많음도

병인 양하여

달빛 아래 고요히

흔들이며 가노니…….

조지훈의 ‘玩花衫(완화삼)’은

‘목월에게’라는 헌사가 붙은 詩(시)다.

목월의 ‘나그네’

강나루 건너서

밀밭 길을

구름에 달 가듯이

가는 나그네

길은 외줄기

남도 삼백 리

술 익은 마을마다

타는 저녁 놀

구름에 달 가듯이

가는 나그네

두 시 모두 ‘술 익는 마을’ 이 나오는 것과

‘물길 칠백 리’에 ‘남도 삼백 리’로 대답하였다 하네요.

모두가 나그네라는 같은 소재를 가지고

달랠 길 없는 민족의 한을 한국적인 체념과 달관의 경지로 노래했다.

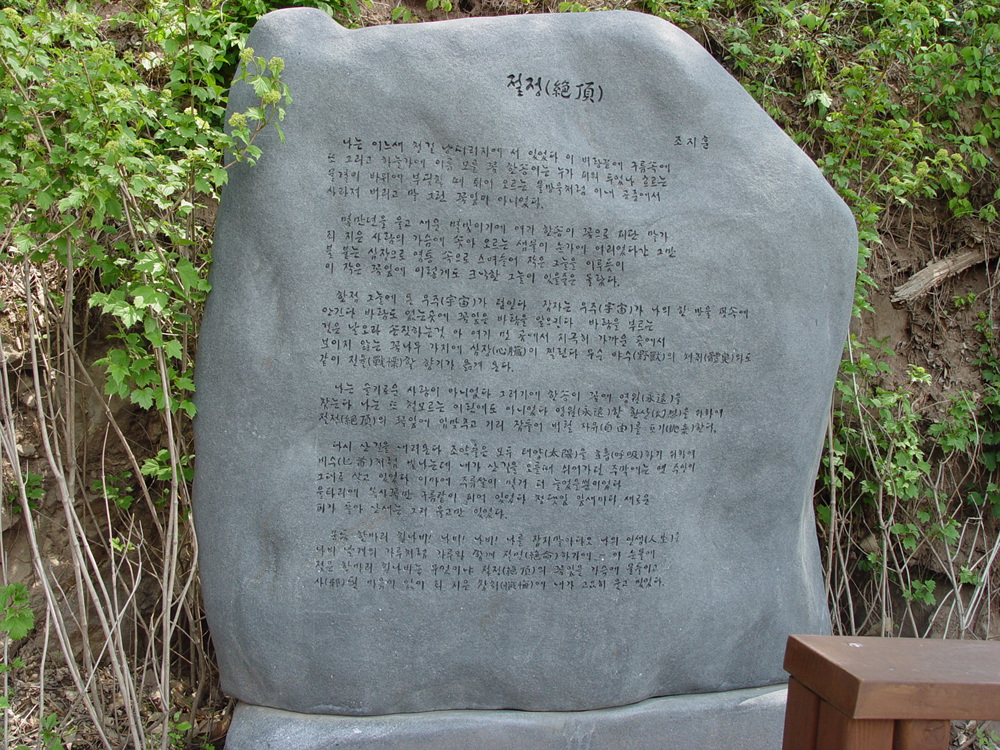

[絶頂(절정)]

[絶頂(절정)]

나는 어느 새 천 길 낭떠러지에 서 있었다. 이 벼랑 끝에 구름속에

또 그리고 하늘가에 이름 모를 꽃 한 송이는 누가 피어 두었나, 흐르는

물결이 바위에 부딪칠 때 튀어 오르는 물방울처럼 이내 공중에서

사라져 버리고 말 그런 꽃잎이 아니었다.

몇만 년을 울고 새운 별빛이기에 여기 한 송이 꽃으로 피단 말가.

죄지은 사람의 가슴에 솟아오르는 샘물이 눈가에 어리었다간 그만

불붙는 심장으로 염통 속으로 스며들어 작은 그늘을 이루듯이

이 작은 꽃잎이 이렇게도 크낙한 그늘이 있을 줄은 몰랐다.

한 점 그늘에 온 우주가 덮인다. 잠자는 우주가 나의 한 방울 핏속에

안긴다. 바람도 없는 곳에 꽃잎은 바람을 일으킨다. 바람을 부르는

것은 날 오라 손짓하는 것, 아 여기 먼 곳에서 지극히 가까운 곳에서

보이지 않는 꽃나무 가지에 심장이 찔린다. 무슨 야수의 체취와도

같이 전율할 향기가 옮겨 온다.

나는 슬기로운 사람이 아니었다. 그러기에 한 송이 꽃에 영원을

찾는다. 나는 또 철모르는 어린애도 아니었다. 영원한 환상을 위하여

절정의 꽃잎에 입맞추고 길이 잠들어 버릴 자유를 포기한다.

다시 산길을 내려온다. 조약돌은 모두 태양을 호흡하기 위하여

비수처럼 빛나는데 내가 산길을 오를 때 쉬어가더 주막에은 옛 주인이

그대로 살고 있었다. 이마에 주름살이 몇 개 더 늘었을 뿐이었다.

울타리에 복사꽃만 구름같이 피어 있었다. 청댓잎 잎새마다 새로운

피가 돌아 산새는 그저 웃고만 있었다.

문득 한 마리 흰 나비! 나비! 나를 잡지 말아 다오. 나의 인생은

나비 날개의 가루처럼 가루와 함께 절명하기에- 아 눈물에

젖은 한 마리 흰나비는 무엇이냐. 절정의 꽃잎을 가슴에 물들이고

邪(사)된 마음이 없이 죄 지은 참회에 고요히 웃고 있다.

[古風依裳(고풍의상)]

[古風依裳(고풍의상)]

하늘로 날을 듯이 길게 뽑은 부연 끝 풍경이 운다.

처마끝 곱게 늘이운 주렴에 半月(반월)이 숨어

아른아른 봄밤이 두견이 소리처럼 깊어 가는 밤

곱아라 고아라 진정 아름다운지고

파르란 구슬빛 바탕에 자주빛 호장을 받친 호장저고리

호장저고리 하얀 동정이 환하니 밝도소이다.

살살이 퍼져 나린 곧은 선이 스스로 돌아 曲線(곡선)을 이루는 곳

열두폭 기인 치마가 사르르 물결을 친다.

초마 끝에 곱게 감춘 雲鞋(운혜) 唐鞋(당혜)

발자취 소리도 없이 대청을 건너 살며시 문을 열고

그대는 어느 나라의 古典(고전)을 말하는 한 마리 蝴蝶(호접)

蝴蝶(호접)인 양 사푸시 춤을 추라 蛾眉(아미)를 숙이고……

나는 이 밤에 옛날에 살아 눈감고 거문고 줄 골라 보리니

가는 버들인 양 가락에 맞추어 흰손을 흔들어지이다.

[秋日斷章(추일단장)]

[秋日斷章(추일단장)]

1

갑자기

산봉우리가 치솟기에

창을 열고

고개를 든다

깍아지른 돌벼랑이사

사철 한 모양

구름도 한 오리 없는

落木(낙목) 寒天(한천)을

무어라 한 나절

넋을 잃노

2

마당 가장귀에

앏은 햇살이 내려앉을 때

장독대 위에

마른 바람이 맴 돌 때

부엌 바닥에

북어 한 마리

마루 끝에

마시다 둔 술 한 잔

뜰에 내려 영영(營營)히

일하는 개미를 보다가

돌아와 먼지 앉은

고서를 읽다가……

3

장미의 가지를

자르고

파초를 캐어 놓고

젊은 날의 안타까운

사랑과

소낙비처럼

스쳐간

격정의 세월을

잊어버리자.

가지 끝에 매어달린

붉은 감 하나

성숙의 보람에는

눈발이 묻어 온다,

팔짱을 끼고

귀기울이는

개울

물소리.

[地獄記(지옥기)]

[地獄記(지옥기)]

여기는 그저 짙은 오렌지빛 하나로만 물든 곳이라고 생각하십시오.

사람 사는 땅 위의 그 黃昏(황혼)과도 같은 빛깔이라고 믿으면 좋습니다.

무슨 머언 생각에 잠기게 하는 그런 숨막히는 하늘에 새로

오는 사람만이 기다려지는 곳이라고 생각하십시오.

여기에도 太陽(태양)은 있습니다. 太陽(태양)은 검은 太陽(태양), 빛을 위해서가

아니라 차라리 어둠을 위해서 있습니다. 죽어서 落葉(낙엽)처럼 떨어지는

生命(생명)도 이 하늘에 이르러서는 눈부신 빛을 뿌리는 것, 허나 그것은

流星(유성)과 같이 이내 스러지고 마는 빛이라고 생각하십시오.

이곳에 오는 生命(생명)은 모두 다 파초닢같이 커다란 잎새 위에 잠이 드는

한 마리 새올습니다. 머리를 비틀어 날개쭉지 속에 박고 눈을

치올려 감은 채로 고요히 잠이 든 새올습니다. 모든 細胞(세포)가 다

죽고도 祈禱(기도)를 위해 남아 있는 한 가닥 血管(혈관)만이 가슴 속에

촛불을 켠다고 믿으십시오.

여기에도 검은 꽃은 없습니다. 검은 太陽(태양)빛 땅 위에 오렌지 하늘빛

해바라기만이 피어 있습니다. 스스로의 祈禱(기도)를 못 가지면 이 하늘

에는 한 송이 꽃도 보이지 않는다고 믿으십시오.

아는 것만으로는 아무 소용이 없습니다. 첫사랑이 없으면 救援(구원)의

길이 막힙니다. 누구든지 올 수는 있어도 마음대로 갈 수는 없는 곳,

여기엔 다만 오렌지빛 하늘을 우러르며 그리운 사람을 기다리는

祈禱(기도)만이 있어야 합니다.

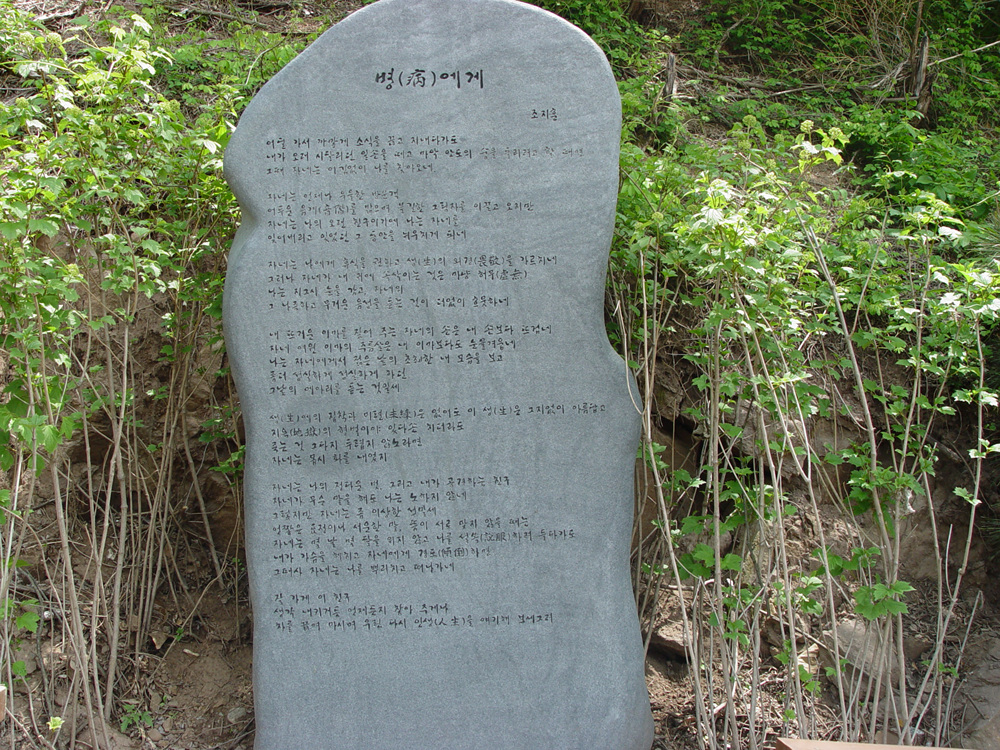

[病(병)에게]

[病(병)에게]

어딜 가서 까맣게 소식을 끊고 지내다가도

내가 오래 시달리던 일손을 떼고 마악 안도의 숨을 돌리려고 할 때면

그때 자네는 어김없이 나를 찾아오네.

자네는 언제나 우울한 방문객

어두운 音階(음계)를 밟으며 불길한 그림자를 이끌고 오지만

자네는 나의 오랜 친구이기에 나는 자네를

잊어버리고 있었던 그 동안을 뉘우치게 되네.

자네는 나에게 휴식을 권하고 生(생)의 畏敬(외경)을 가르치네.

그러나 자네가 내 귀에 속삭이는 것은 마냥 虛無(허무)

나는 지그시 눈을 감고, 자네의

그 나직하고 무거운 음성을 듣는 것이 더없이 흐뭇하네.

내 뜨거운 이마를 짚어 주는 자네의 손은 내 손보다 뜨겁네.

자네 여윈 이마의 주름살은 내 이마보다도 눈물겨웁네.

나는 자네에게서 젊은 날의 초췌한 내 모습을 보고

좀더 성실하게, 성실하게 하던

그 날의 메아리를 듣는 것일세.

生(생)에의 집착과 未練(미련)은 없어도 이 生(생)은 그지없이 아름답고

地獄(지옥)의 형벌이야 있다손 치더라도

죽는 것 그다지 두렵지 않노라면

자네는 몹시 화를 내었지.

자네는 나의 정다운 벗, 그리고 내가 공경하는 친구

자네는 무슨 일을 해도 나는 노하지 않네.

그렇지만 자네는 좀 이상한 성밀세.

언짢은 표정이나 서운한 말, 뜻이 서로 맞지 않을 때는

자네는 몇 날 몇 달을 쉬지 않고 나를 설복(說服)하려 들다가도

내가 가슴을 헤치고 자네에게 경도(傾倒)하면

그때사 자네는 나를 뿌리치고 떠나가네.

잘 가게 이 친구

생각 내키거든 언제든지 찾아 주게나.

차를 끓여 마시며 우린 다시 人生(인생)을 얘기해 보세그려

[鐘(종)소리]

[鐘(종)소리]

바람 속에서 鐘(종)이 운다. 아니 머리 속에서 누가 종을 친다.

落葉(낙엽)이 흩날린다. 꽃조개가 모래밭에 딩군다. 사람과 새짐승과

푸나무가 서로 목숨을 바꾸는 저자가 선다.

사나이가 배꼽을 내놓고 앉아 칼자루에 무슨 꿈을 彫刻(조각)한다.

계집의 징그러운 裸體(나체)가 나뭇가지를 기어오른다. 혓바닥이

날름거린다. 꽃같이 웃는다.

劇場(극장)도 觀衆(관중)도 없는데 頭蓋骨(두개골) 안에는 悽慘(처참)한 悲劇(비극)이 無時(무시)로

上映(상연)된다. 붉은 欲情(욕정)이 겨룬다. 검은 殺戮(살육)이 찌른다. 노오란 運命(운명)이

덮는다. 천둥 霹靂(벽력)이 친다.

아―.

그 原始(원시)의 悲劇(비극)의 幕(막)을 올리라고 숨어 앉아 몰래 징을 울리는

者(자)는 대체 누구냐.

울지 말아라 울리지 말아라 깊은 밤에 구슬픈 징소리. 아니 白晝(백주)

대낮에 눈먼 鐘(종)소리.

[공원안 팔각정]

[공원안 팔각정]

[鳳凰愁(봉황수)]

[鳳凰愁(봉황수)]

조선왕조의 고궁을 묘사했던 조지훈시인의 초기작

‘鳳凰愁(봉황수)’의 시비는 고뇌하는 왕을 형상화하여

일제시대 당시 주권을 상실하여 고난을 겪던 시대의 아픔을 그리고 있다.

[僧舞(승무)]

[僧舞(승무)]

얇은 紗(사) 하이얀 고깔은

고이 접어서 나빌레라

파르라니 깎은 머리

薄紗(박사) 고깔에 감추오고

두 볼에 흐르는 빛이

정작으로 고와서 서러워라

빈 臺(대)에 黃燭(황촉)불이 말없이 녹는 밤에

오동잎 잎새마다 달이 지는데

소매는 길어서 하늘은 넓고

돌아설 듯 날아가며 사뿐이 접어 올린 외씨버선이여

까만 눈동자 살포시 들어

먼 하늘 한 개 별빛에 모두오고

복사꽃 고운 뺨에 아롱질 듯 두 방울이야

세사에 시달려도 번뇌는 별빛이라.

휘어져 감기우고 다시 접어 뻗는 손이

깊은 마음 속 거룩한 합장인 양하고

이 밤사 귀또리도 지새우는 삼경인데

얇은 사 하이얀 고깔은 고이 접어서 나빌레라.

[琶蕉雨(파초우)]

[琶蕉雨(파초우)]

외로이 흘러간 한 송이 구름

이 밤을 어디메서 쉬리라던고

성긴 빗방울

파촛잎에 후두기는 저녁 어스름

창 열고 푸른 산과

마주 앉아라

들어도 싫지 않은 물소리기에

날마다 바라도 그리운 산아

온 아침 나의 꿈을 스쳐간 구름

이 밤을 어디메서 쉬리라던고

[落花(낙화)]

[落花(낙화)]

꽃이 지기로소니

바람을 탓하랴

주렴 밖에 성긴 별이

하나 둘 스러지고

귀촉도 울음 뒤에

머언 산이 다가서다

촛불을 꺼야하리

꽃이 지는데

꽃 지는 그림자

뜰에 어리어

하이얀 미닫이가

우련 붉어라

묻혀서 사는 이의

고운 마음을

아는 이 있을까

저허하노니

꽃이 지는 아침은

울고 싶어라

[詩人趙東卓銅像(시인조동탁동상)]

[詩人趙東卓銅像(시인조동탁동상)]

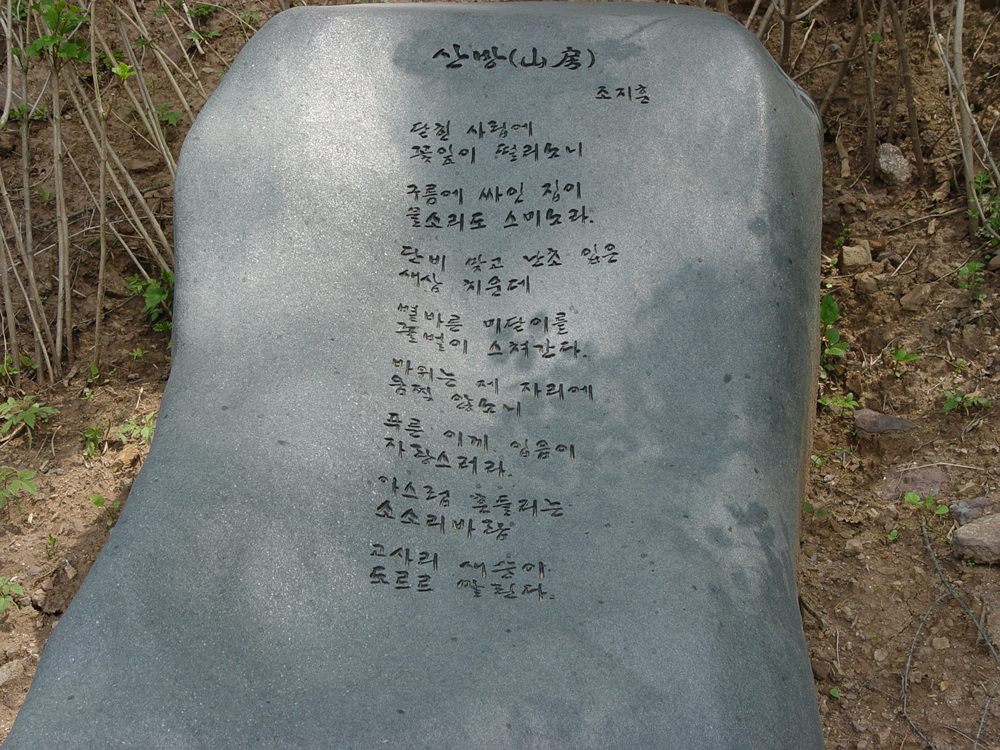

[山房(산방)]

[山房(산방)]

닫힌 사립에

꽃잎이 떨리노니

구름에 싸인 집이

물소리도 스미노라.

단비 맞고 난초 잎은

새삼 치운데

볕 바른 미닫이를

꿀벌이 스쳐간다.

바위는 제 자리에

옴찍 않노니

푸른 이끼 입음이

자랑스러라.

아스람 흔들리는

소소리 바람

고사리 새순이

도르르 말린다.

[코스모스]

[코스모스]

코스모스는 그대로 한떨기 宇宙(우주) 무슨 꿈으로 태어났는가 이 작은

太陽系(태양계) 한줌 흙에—-

차운 계절을 제 스스로의 피로써 애닯게 피어있는 코스모스는

向方(향방) 없는 그리움으로 발돋움하고 다시 鶴(학)처럼 슬픈 모가지를 빼고

있다. 붉은 心臟(심장)을 뽑아 머리에 이고 가녀린 손길을 젓고 있다.

코스모스는 虛妄(허망)한 太陽(태양)을 등지고 돌아 앉는다. 서릿발 높아가는

긴 밤의 별빛을 우러러 눈뜬다 ‘카오스’ 의 야룻한 無限秩序(무한질서)

앞에 小女(소녀)처럼 옷깃을 적시기도 한다.

신은 ‘사랑’ 과 ‘미움’ 의 두 世界(세계) 안에 그 서로 원수된 理念(이념)의 領土(영토)

를 許諾(허락)하였다. 닿을 길없는 꿈의 象徵(상징)으로 地球(지구)의 한모퉁이에

피어난 코스모스 —- 코스모스는 별바래기 꽃 絶望(절망)속에 生誕(생탄)하는

哀憐(애련)의 섬, 죽음 앞에 고요히 울음 짓는 殉敎者(순교자) 아아 마침내 時間(시간)

과 空間(공간)을 잊어버린 宇宙(우주). 肉體(육체)가 精神(정신)의 무게를 지탱하지 못하는

코스모스가 종잇장보다 얇은 바람결에 떨고 있다.

코스모스는 어느 太初(태초)의 ‘카오스’ 에서 비롯됨을 모른다. 다만 이미

태어난 者(자)는 有限(유한) 임을 알뿐. 宇宙(우주)여 너 이미 生成(성생)성된 者(자)여!

有限(유한)을 알지 못하기에 無限(무한)을 알아 마지막 祈禱(기도)를 위해서 피어난

코스모스는 스스로 경건하다.

코스모스는 깊은 밤만이 아니라 대낮에도 이 太陽系(태양계)만이 아니라

다른 太陽系(태양계)에서도 밤낮을 가리지 않고 무수한 별이 떨어져 가는

것을 안다. 宇宙(우주)는 한갖 變化(변화)와 壞滅(괴멸)만으로도 無限持續(무한지속)하는

立命(입명)임을 안다. 풀버레 목숨같이 흘러간 별이 어느 渾沌(혼돈) 속에서 다시

새로운 太陽系(태양계)를 이룩할 것을 믿지 않는다.

코스모스는 하염없는 꽃 부질없는 사랑. 코스모스가 피어난

저녁에 별을 본다. 내가 코스모스처럼 피어 있을 어느 하늘을 찾아

億兆光年(억조광년)의 限(한) 없는 零(영)을 헤여본다. 코스모스는 이 하얀 종잇장

위에 한줄의 詩(시)가 비어지지 않음을 모른다.

코스모스는 흘러온 별 宇宙(우주)는 한송이 꽃. 고향이 었다. 뜨거운

입맞춤이 있다. 그리움은 외로운 者(자)를 숨막힛 抱擁(포옹)에서 놓아주질

않는다. 뼈조차 자취 없이 한방울 이슬로 쏟을 때까지….

코스모스가 이미 그리움에 야외여 간다. 서럽지 않다.

[月光曲(월광곡)]

[月光曲(월광곡)]

작은 나이프가 달빛을 빨아들인다. 달빛은 사과 익은 향기가 난다.

나이프로 사과를 쪼갠다. 사과 속에서도 달이 솟아오른다.

달빛이 묻은 사과를 빤다. 少女(소녀)가 사랑을 생각한다. 흰 寢衣를

갈아입는다. 少女의 가슴에 달빛이 내려앉는다.

少女(소녀)는 두 손을 모은다. 달빛이 간즈럽다. 머리맡의 詩集(시집)을

뽑아 젖가슴을 덮는다. 사과를 먹고 나서 ‘이브’ 는 부끄러운 곳을 가리웠다는데…….

詩集(시집) 속에서 사과 익는 향기가 풍겨온다.

달이 창을 열고 나간다.

시계가 두 시를 친다. 聖堂(성당) 지붕 위 十字架(십자가)에 달이 걸려서

處刑(처형)된다. 落葉(낙엽)소리가 떨어진다. 少女(소녀)의 눈이 감긴다.

달은 虛空(허공)에 떠오르는 久遠(구원)한 圓光(월강). 그리운 사람의 모습이

달이 되어 復活(부활)한다. 부끄러운 곳을 가리지 못하도록 두 팔을 잘리운

‘미로의 비너스’ 생각한다. 머리칼 하나 만지지 않고 떠나간 옛

사람을 생각한다.

少女(소녀)의 꿈속에 달빛이 스며든다. 少女(소녀)의 心臟(심장)이 달을 孕胎(잉태)한다.

少女(소녀)의 잠든 肉體(육체)에서 달빛이 퍼져 나간다. 少女(소녀)는 꿈속에서도

祈禱(기도)한다.

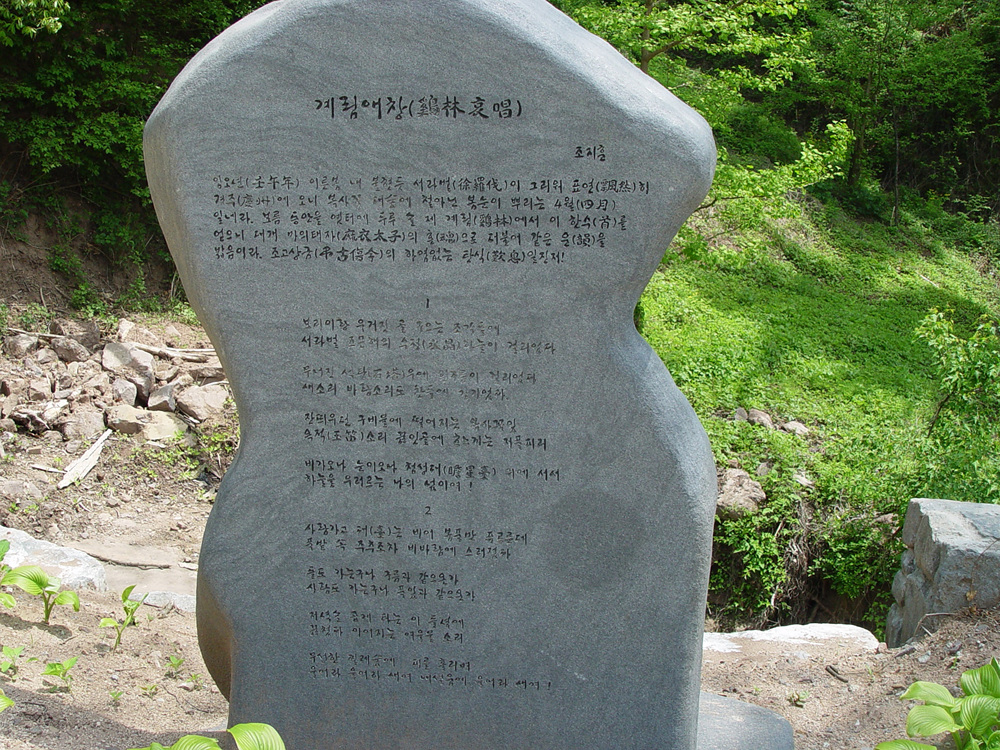

[鷄林哀唱(계림애창)]

[鷄林哀唱(계림애창)]

壬午年(임오년) 이른봄 내 불현듯 徐羅伐(서라벌)이 그리워 飄然(표연)히

慶州(경주)에 오니 복사꽃 대숲에 철 아닌 봄눈이 뿌리는 4월

일레라. 보름 동안을 옛터에 두루 놀 제 鷄林(계림)에서 이 한 首(수)를

얻으니 대개 麻衣太子(마의태자)의 魂(혼)으로 더불어 같은 韻(운)을

밟음이라. 弔古傷今(조고상금)의 하염없는 歎息(탄식)일진저 !

1

보리 이랑 우거진 골 구으는 조각돌에

서라벌 즈믄 해의 수정 하늘이 걸리었다

무너진 석탑 위에 흰구름이 걸리었다

새 소리 바람 소리도 찬 돌에 감기었다.

잔 띄우던 굽이물에 떨어지는 복사꽃잎

玉笛(옥적) 소리 끊인 골에 흐느끼는 저 풀피리

비가 오나 눈이 오나 첨성대 위에 서서

하늘을 우러르는 나의 넋이여!

2

사람 가고 臺(대)는 비어 봄풀만 푸르른데

풀밭 속 주추조차 비바람에 스러졌다

돌도 가는구나 구름과 같으온가

사람도 가는구나 풀잎과 같으온가

저녁놀 곱게 타는 이 들녘에

끊쳤다 이어지는 여울물 소리

무성한 찔레숲에 피를 흘리며

울어라 울어라 새여 내 설움에 울어라 새여 !

[鶯吟說法(앵음설법)]

[鶯吟說法(앵음설법)]

벽에 기대 한나절 조을다 깨면 열어제친 窓(창)으로 흰구름 바라기가 무척 좋아라

老首座(노수좌)는 오늘도 바위에 앉아 두눈을 감은채로 念珠(염주)만 센다

스스로 寂滅(젹멸)하는 宇宙(우주) 가운데 몬지 않은 經(경)이야 펴기 싫어라

篆煙(전연)이 어리는 골 아지랑이 피노니 떨기낚에 우짖는 꾀꼬리 소리

이 골안 꾀꼬리 고운 사투된 梵唄(범패)소리처럼 낭랑하고나

벽에 기대 한나절 조을다 깨면 지나는 바람결에 속잎 피는 古木(고목)이 무척 좋아라

[靜夜(정야) 1]

[靜夜(정야) 1]

별 빛 받으며

발 자취 소리 죽이고

조심스리 쓸어 논 맑은 뜰에

소리 없이 떨어지는

은행 잎

하나.

[梵鐘(범종)]

[梵鐘(범종)]

무르익은 果實(과실)이

가지에서 절로 떨어지듯이 종소리는

虛空(허공)에서 떨어진다. 떨어진 그 자리에서

종소리는 터져서 빛이 되고 향기가 되고

다시 엉기고 맴돌아

귓가에 가슴속에 메아리치며 종소리는

웅 웅 웅 웅 웅……

三十三千(삼십삼천)을 날아오른다 아득한 것

종소리 우에 꽃방석을

깔고 앉아 웃음 짓는 사람아

죽은 者(자)가 깨어서 말하는 時間(시간)

산 者(자)는 죽음의 신비에 젖은

이 텅하니 비인 새벽의

空間(공간)을

조용히 흔드는

종소리

너 향기로운

果實(과실)이여!

[古寺(고사) 1]

[古寺(고사) 1]

木魚(목어)를 두드리다

졸음에 겨워

고오온 상좌아이도

잠이 들었다

부처님은 말이 없이

웃으시는데

西域(서역) 萬里(만리)ㅅ 길

눈부신 노을 아래

모란이 진다.

[古寺(고사) 2]

[古寺(고사) 2]

木蓮(목련) 꽃 향기로운 그늘 아래

물로 씻은 듯이 조약돌 빛나고

흰 옷깃 매무새의 구층탑 위로

파르라니 돌아가는 新羅千年(신라천년)의 꽃구름이여

한나절 조찰히 구르던

여흘물소리 그치고

비인 골에 은은히 울려오는 낮종소리.

바람도 잠자는 언덕에서 복사꽃잎은

종소리에 새삼 놀라 떨어지노니

무지개빛 햇살 속에

의희한 丹靑(단청)은 말이 없고……

[花體開顯(화체개현)]

[花體開顯(화체개현)]

실눈을 뜨고 벽에 기대인다. 아무것도 생각할 수가 없다.

짧은 여름밤은 촛불 한 자루도 못다 녹인 채 사라지기 때문에

섬돌 우에 문득 石榴(석류) 꽃이 터진다.

꽃망울 속에 새로운 宇宙(우주)가 열리는 波動(파동)!

아 여기 太古(태고) 쩍 바다의 소리 없는 물보래가 꽃잎을 적신다.

방안 하나 가득 石榴(석류) 꽃이 물들어 온다. 내가 石榴(석류) 꽃 속으로

들어가 앉는다. 아무것도 생각할 수가 없다.

[石門(석문)]

[石門(석문)]

당신의 손끝만 스쳐도 소리 없이 열릴 돌문이 있습니다 뭇

사람이 조바심치나 굳이 닫힌 이 돌문 안에는 石壁欄干(석벽난간) 열두 층계

위에 이제 검푸른 이끼가 앉았습니다.

당신이 오시는 날까지는 길이 꺼지지 않을 촛불 한 자루도 간직

하였습니다. 이는 당신의 그리운 얼굴이 이 희미한 불 앞에 어리울 때

까지는 千年(천년)이 지나도 눈 감지 않을 저희 슬픈 영혼의 모습입니다.

길숨한 속눈섭에 항시 어리운 이 두어 방울 이슬은 무엇입니까

당신의 남긴 푸른 도포 자락으로 이 눈섭을 씻으랍니까

두 볼은 옛날 그대로 복사꽃 빛이지만 한숨에 절로 입술이 푸르러감을

어찌합니까

몇 만리 굽이치는 강물을 건너와 당신의 따슨 손길이 저의 목덜미를

어루만질 때 그때야 저는 자취도 없이 한 줌 티끌로 사라지겠습니다

어두운 밤 하늘 虛空中天(허공중천)에 바람처럼 사라지는 저의 옷자락은

눈물어린 눈이 아니고는 보이지 못하오리다.

여기 돌문이 있습니다 怨恨(원한)도 사무칠 양이면 지극한 정성에 열리지

않는 돌문이 있습니다 당신이 오셔서 다시 千年(천년)토록 앉아 기다리라고

슬픈 비바람에 낡아 가는 돌문이 있습니다.

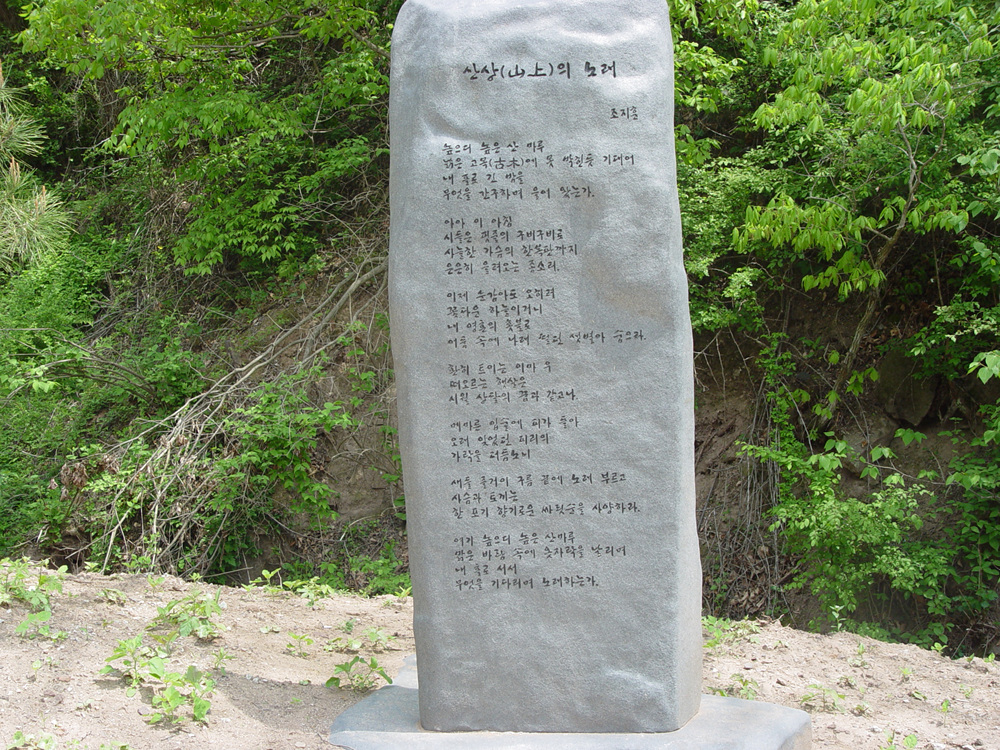

[山上(산상)의 노래]

[山上(산상)의 노래]

높으디 높은 산마루

낡은 古木(고목)에 못박힌듯 기대여

내 홀로 긴 밤을

무엇을 간구하며 울어왔는가.

아아 이 아침

시들은 핏줄의 구비구비로

싸늘한 가슴의 한복판까지

은은히 울려오는 종소리

이제 눈 감아도 오히려

꽃다운 하늘이거니

내 영혼의 촛불로

어둠 속에 나래 떨던 샛별아 숨으라

환히 트이는 이마 우

떠오르는 햇살은

시월 상달의 꿈과 같고나

메마른 입술에 피가 돌아

오래 잊었던 피리의

가락을 더듬노니

새들 즐거이 구름 끝에 노래 부르고

사슴과 토끼는

한 포기 향기로운 싸릿순을 사양하라.

여기 높으디 높은 산마루

맑은 바람 속에 옷자락을 날리며

내 홀로 서서

무엇을 기다리며 노래하는가.

[多富院(다부원)에서]

[多富院(다부원)에서]

한 달 籠城(농성)끝에 나와 보는 다부원은

얇은 가을 구름이 산마루에 뿌려져 있다.

피아 공방의 포화가

한 달을 내리 울부짖던 곳

아아 다부원은 이렇게도

대구에서 가까운 자리에 있었고나,

조그만 마을 하나를

자유의 국토 안에 살리기 위해서는

한 해살이 푸나무도 온전히

제 목숨을 다 마치지 못했거니

사람들아 묻지를 말아라

이 황폐한 풍경이

무엇 때문의 희생인가를 ……

고개 들어 하늘에 외치던 그 자세대로

머리만 남아 있는 군마의 시체.

스스로의 뉘우침에 흐느껴 우는 듯

길옆에 쓰러진 괴뢰군 전사.

일찌기 한 하늘 아래 목숨 받아

움직이던 生靈(생령)들이 이제

싸늘한 가을바람에 오히려

간 고등어 냄새로 썩고 있는 다부원

진실로 운명의 말미암음이 없고

그것을 또한 믿을 수가 없다던

이 가련한 주검에 무슨 안식이 있느냐.

살아서 다시 보는 다부원은

죽은 자도 산 자도 다 함께

安住(안주)의 집이 없고 바람만 분다.

이 시는 한국 전쟁 당시 치열했던 낙동강 전선의

다부원 전투 현장을 보고 느낀 시인의 감회를 표현한 작품으로

우리나라 전후 문학의 특징을 잘 보여 주고 있다.

[歷史(역사) 앞에서]

[歷史(역사) 앞에서]

滿身(만신)에 피를 입어 높은 언덕에

내 홀로 무슨 노래를 부른다.

언제나 찬란히 티어 올 새로운 하늘을 위해

敗者(패자)의 榮光(영광)이여 내게 있으라.

나조차 뜻 모를 나의 노래를

虛空(허공)에 못박힌 듯 서서 부른다.

오기 전 기다리고 온 뒤에도 기다릴

永遠(영원)한 나의 보람이여

渺漠(묘막)한 宇宙(우주)에 고요히 울려 가는 설움이 되라.

[시비공원 입구쪽에서 인증샷]

[시비공원 입구쪽에서 인증샷]

시비 공원을 둘러보고 내려오는 길에 잠시 앉아서 쉬는데..

앞쪽에서 기다리던 남편이 부르는 소리에 돌아보니,

촬칵 기념촬영…ㅎㅎ