미시간대를 졸업하고 예일대에서 인류학 박사 학위를 받은 작가 웬스데이 마틴(50)이 미국 내 최고 부촌(富村) 중 하나라는 뉴욕 맨해튼 남동쪽, 어퍼이스트사이드(Upper East Side)로 이사오면서 이야기는 시작된다.

어퍼이스드사이드는 지역적으로는 센트럴파크와 이스트 강 사이, 59번가에서 96번가를 감싼다. 고급 아파트들이 즐비해 원래 부자들이 많이 모여 사는데다 특히 월스트리트에서 돈을 쓸어담는 신세대 귀족들이 떼를 이뤄 밀려들면서 집값이 치솟고 있다고 한다. 굳이 한국으로 따지자면 서울 강남 청담동쯤 될까.

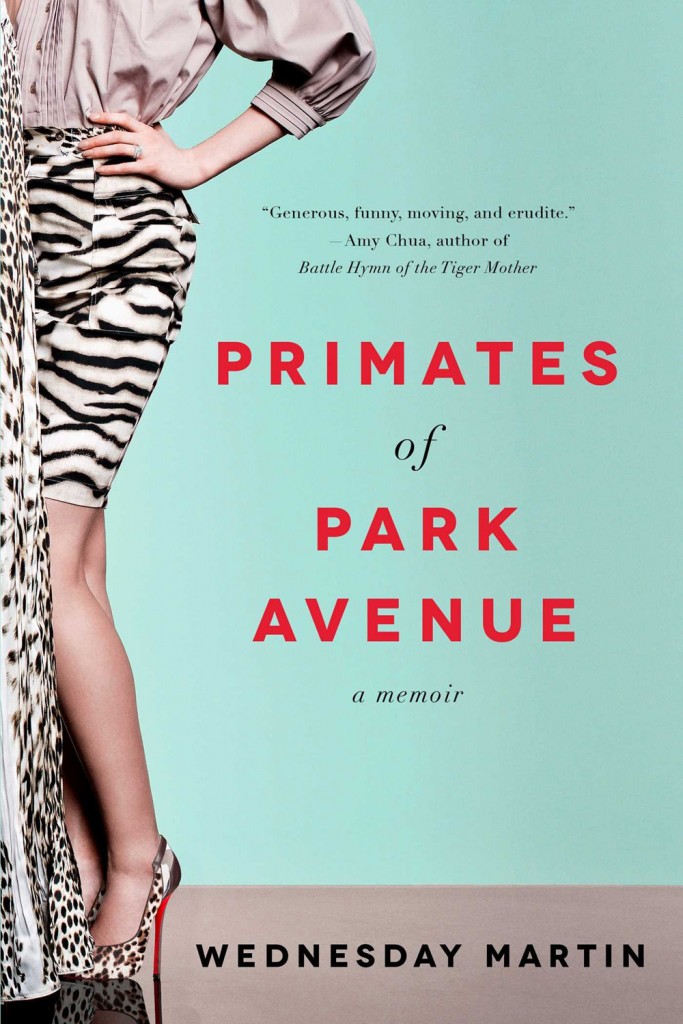

마틴은 그 동네 귀족 부인들, 유한 마담들 사이에서 6년을 동거했던 기억을 풀었다. 나름 자기도 남편이 금융인(케이만군도 소재 투자펀드 대표)이라 상류층으로 자부했는데 이 곳에선 촌닭이자 이방인, 외계인 취급을 받아야 했다고 한다. 그래도 인류학자답게 6년 동안 이어졌던 그 처연한 외톨이 생활을 기록으로 모아 최근 <파크 어베뉴 종족들(Primates of Park Avenue)>이란 책으로 되살렸다. 마틴은 어퍼이스트사이드 내에서도 파크 어베뉴에 둥지를 틀었다.

책에는 마틴이 이 동네에서 겪은 기묘한 일화들이 등장한다. 하루는 1억원짜리 호화 캐딜락 SUV에서 눈이 번쩍 뜨일 옷차림을 한 여자가 내리길래 ‘무슨 패션 행사가 있나?’ 주변에 물었더니 알고보니 애를 학교에 내려주고 오는 길이었다. 이 일대 주부들 사이에선 흔한 장면이라는 것. 이 동네 귀부인들은 이렇게 아이들 등하교 때 차에서 타고내리는 사이 누가 보는 걸 의식해서 등하교 외출용 화장과 옷차림을 챙겨주는 직원(스타일리스트)을 따로 고용할 정도라고 전한다. 물론 3개월에 한 번씩 맞는 보톡스는 일상. 찰나의 시선에 사활을 거는 속물들 전쟁터였던 셈이다.

그녀는 이 동네 주부들이 왜 산책 나갈 때도 1만달러가 넘는(10만달러짜리도 있다) 에르메스 버킨 핸드백을 들고 나오는지 이해할 수 없었다고 불평한다. 그러면서도 솔직히 부러웠다고 우회적으로 고백한다. 분위기에 맞추기 위해 자신도 남편을 졸라 기어코 버킨백을 장만하기도 했다.

마틴은 이왕 이사왔으니 이들 공동체에 끼어들어야 하는데 좀처럼 받아주질 않아 애를 먹었다. 1년 수업료가 2만5000~3만5000달러인 어린이집, 생후 3달부터 다니는 음악학원, 시간당 400달러를 내는 방과후 활동, 편식하는 아이를 위한 식단 전문가에 자전거 타는 법만 가르치는 전담 코치 등 <돈이면 다 돼> 문화는 어떻게든 참고 지낼만 한데 아이들까지 부모 소득 수준으로 판별하는지 자녀들이 같이 놀 친구를 못 사귀어 고충을 호소하는 건 못 견디겠더라. 아무리 <같이 좀 놀아달라>고 전화하고 문자를 보내도 이 귀부인들은 무시하기 일쑤였다. 상류 사회라 해도 내부에는 또다른 카스트제가 존재하고 있었던 것이다. 중소기업 회장 아들이 대기업 회장 아들과 맞먹을 수 있겠나. 덕분에 책은 <육아일기> 양상을 띠고 있다.

어퍼이스트사이드 주부들은 대부분 비슷한 시기 아이를 낳는다. 10월이나 11월. 자기 아이들이 학교에 가 학업에 뒤쳐지지 않게 최대한 늦은 나이에 입학할 수 있도록 출산 시기를 조절하는 것이다. 이렇게 낳은 아이들을 위해 3살 때부터 명문 유치원 입학 학원, 프랑스어, 골프, 테니스, 요리 강좌를 듣게 하며 아이 생일 잔치 비용으로 5000달러(이 동네 공정가격이라 한다)를 아낌없이 쏟아붓는다.

하지만 마틴은 점차 이들에 대해 깊이 알게 될수록 연민도 느꼈다고 했다. 머리가 텅 빈 허영 덩어리같이 보여도 대부분 명문대를 나온 재원인데다 회사일로 바쁜 남편 때문에 홀로 육아에 올인하고 아이가 인생의 좌표처럼 여기는 집착증을 다들 지니고 있다는 설명도 들었다. 잘 나가는 남편이 외도하지 않을까 항상 불안하고 덕분에 수면제 남용과 알콜 중독이 그림자처럼 이들을 따라다닌다는 뒷얘기도 들렸다.

6년을 버텼지만 결국 마틴은 이 동네를 떠났다. 그녀는 이미 암암리에 혈통이 다른 열등 종자로 분류됐기 때문에 아무리 발버둥쳐도 헛수고였다. 그래도 내심 아쉬워한다. 할수만 있다면 그 속물 세계에서 한 무리로 살고 싶은 욕망을 버릴 수 없었다.

현대 귀족 사회도 나름의 질서와 차단벽이 있다. 그들만의 세계 안에선 바깥 종족들이 뭐라 지껄이든 개의치 않는다. 사치니 허영이니 아무리 비판해도 자기들 세계 내에서 통용되는 언어와 풍습으로 판단하고 평가한다. 정치할 것도 아닌데 뭘. 정치인이라도 상관없다. 서민적인척 포장만 잘하면 된다. 그래도 니들과 나는 종자가 달라. 이게 그들의 근원적인 사고방식이다.

속물은 사실 별 게 아니다. 남들에게 선망받는 데 목매는 사람들을 가리킨다. 그럼 도대체 다른 사람들에게 경멸받는 걸 즐기는 인간도 있나. 미움받을 용기? 속물은 결국 어렵게 설명하자면 스스로 성찰하는 진정성보다 남들로부터 받는 표면적 평가에 목을 매는 사람들을 가리킨다. 비유적으로는 <평판의 노예>들이라 풀이할 수 있다. 평판이란 공허한 가치일 뿐 아니라 더구나 속물에게 그 평가는 내면으로부터 나올 필요가 없다. 겉으로만 번지르르하면 된다. 그러니까 <속물>이란 칭호는 진정성이 결여된 존재들에게 내려앉는 가시면류관같은 것이다.

인간은 누구나 존경 받을 가치가 있다. 성공한 기업가든 시장에서 새우젓을 파는 상인이든 인간의 존엄성이라는 측면에서는 동등하고, 일하는 가치를 생활 속에서 구현한다는 점에서는 모두 고귀하다. 다만 현실 속에서는 성공한 기업가가 더 부러움의 대상이기 때문에 현실은 <속물의 천국>이기 마련이다. 고상한 척 해봤자 빠져나갈 수 없다. 이게 딜레마의 시작이다.

Share the post "어퍼이스트사이드 주부들 : 뉴욕의 청담동은 어떤 풍경인가"