아마존의 제왕 제프 베조스가 2013년 10월 워싱턴포스트 신문을 2억5000만달러라는 ‘헐값’에 사들였을 때 그렇지 않아도 인터넷의 침공에 빈사 상태로 몰리던 저널리즘이 이제 완전 백기를 드는가 싶었다. 신경제(New Economy)가 구 미디어(Old Media) 산업을 드디어 굴복시켰다는 선언처럼 읽혔다. 허핑턴포스트가 3억1500만달러(2013년), 파이낸셜타임스는 13억달러(올해)에 팔린 것과 비교하면 인수가격이 턱없이 우울하긴 하다. 하긴 뉴욕타임스는 20여년전 1993년 보스턴글로브를 11억달러에 샀다가 2013년 7000만달러에 ‘땡처리’한 아픔도 있다. 오히려 거꾸로 베조스가 죽어가는 회사에 쓸데없는 돈을 허비했다는 관점도 있다.

<마감에 맞춰 배달하고 유통하는 것에 대해 베조스보다 더 많이 아는 사람이 있느냐>는 긍정적인 반응과 더불어 <미국 신문 산업이 지금 이것 저것 한가하게 따질 처지가 아니다(말하자면 베조스라도 나서서 이 적자 투성이 사양 산업에 투자하는 게 고마운 줄 알라)>라는 체념이 나뒹굴었다. <돈을 주체할 수 없는 졸부가 취미로 잠깐 해보려는 건 아닌가>라는 의심스런 눈초리도 뒤따랐다.

그로부터 2년이 지난 지금. 워싱턴포스트에는 낯선 희망이 넘실대고 있다. 폐간 아니면 감원이 화두이던 언론계 기류와는 반대로 100여명 넘는 직원을 새로 고용했고 디지털 퍼스트 전략이 조직 전체를 뒤흔들고 있다. 신규 채용 인원 중에는 기자직도 있지만 엔지니어들이 더 많다고 한다.

엔지니어가 대폭 영입됐다는 점은 베조스가 워싱턴포스트에 바라는 게 뭔질 간결하게 설명한다. 그가 원하는 건 저널리즘이라기 보단 테크놀로지다. 테크놀로지와 저널리즘을 결합해 새로운 비전을 개척하길 바라는 것이다.

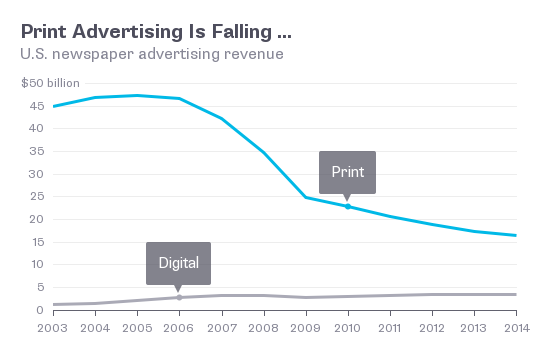

베조스는 워싱턴포스트를 읽는 사람들을 <독자(reader)>라 부르지 않는다. 그에겐 <고객(customer)>일 뿐이다. 워싱턴포스트 기자들도 서서히 <독자> 대신 <고객>이란 말에 익숙해지고 있다. 이런 게 저널리즘에 대한 모욕이 아닐까. 그렇지 않다. 고상한 단어를 고집하면서 흘러간 영화를 향수하기엔 저널리즘이 빠진 질곡은 너무 심각하다. 미국 내 언론 종사자 수는 2006년 5만5000명에서 2013년 3만6700명으로 40% 가깝게 줄었다. 언론사 주수입원인 광고 매출은 그 사이 반토막 났다.

크레이그리스트(Craiglist)같은 접근성도 높고 효과는 더 빠른데다 싸기까지 한 인터넷 광고 공간이 있는데 누가 신문에다가 비싼 돈 주고 광고를 게재하겠는가. 크레이그리스트는 광고 종류에 따라 5~75달러를 게재료로 챙긴다. 그래서 벌어들인 지난해 매출액이 3억3500만달러. 크레이그리스트 때문에 신문사들이 타격을 입은 광고액이 2000~2007년 사이 54억달러에 이른다는 경영학자 연구 결과도 있다.

미디어 황제 루퍼트 머독이 한 때 언론산업을 <황금이 흐르는 강>(2005년)이라고 뻐기다가 이젠 <때론 강이 마르기도 한다>(2010년)면서 움츠러든 것도 이런 추세를 받아들인 결과다.

워싱턴포스트는 사실 2004년 담론 권력을 장악한 인터넷 공간의 발흥에 주목하고 이를 적극 활용하면서 <워싱턴을 넘어(Beyond Washington)>나아가자는 구호로 디지털 전략을 채택하자는 논의가 사내에서 본격화된 적이 있었다. 그러나 사주였던 돈 그레이엄은 전통적으로 강점을 발휘했던 수도 워싱턴DC 내에서 더 영향력을 갖길 원했다. 그래서 <워싱턴 안에서 워싱턴을 위해(for and about Washington)>라는 전략으로 방향을 수정했다. 그 결과는? 지금 목격하는 것과 같이 참담했을 뿐이다.

그렇다면 베조스는 워싱턴포스트를 통해 뭘 하려는 것일까. 그의 야심에 대한 명백한 증언은 들리지 않는다. 단지 현상을 보면서 관찰할 뿐이다. 사실 베조스가 워싱턴포스트를 인수하게 된 건 사주였던 돈이 먼저 제안했기 때문이다. 베조스는 CBS 인터뷰에서 “돈이 워싱턴포스트를 사지 않겠느냐고 의사를 물어왔다. 저널리즘에 대해 아무 것도 모르는 내게 왜? 그는 신문은 인터넷으로 인해 혁파되고 있기 때문에 누군가 인터넷 세계를 잘 아는 사람이 맡아야 한다고 생각했다”고 전했다.

우선 그는 워싱턴포스트를 실리콘밸리 연구소처럼 운영하길 원한다. 새로운 걸 끊임없이 실험하면서 더 많은 <고객>을 끌어들이기 위해 어떤 기술적인 뒷받침이 필요한지를 수시로 점검한다는 것이다. 다행인 건 이를 위해 비용을 절감하고 전처럼 마른 수건을 쥐어짤 필요가 없다는 점이다. 새로운 시도에 드는 투자는 베조스 호주머니에서 꺼내 쓰면 된다.

프라카시 워싱턴포스트 CIO와 마티 바론 편집국장. WP홈페이지

아마존스런 워싱턴포스트 재구축 전략 최전선에는 선마이크로시스템, 마이크로소프트 등에서 일했던 CIO(최고 정보책임자) 샤일레시 프라카시가 자리잡고 있다. 그는 <콘텐츠의 질, 그 자체만으로 차별화할 수는 없다. 콘텐츠를 꾸미는 디자인, 고객에게 전달되는 속도와 편의성이 함께 갖춰져야 한다. 이런 측면을 이해할 수 있는 오너와 함께 일한다는 건 정말 멋진 일>이라면서 새로운 워싱턴포스트의 미래를 낙관하고 있다. 그렇지만 베조스는 기본적으로 장사꾼이다. 언젠가 투입한 돈만큼 뽑길 원할 것이다. 그게 저널리즘에겐 어려운 과제고 무서운 얘기다.

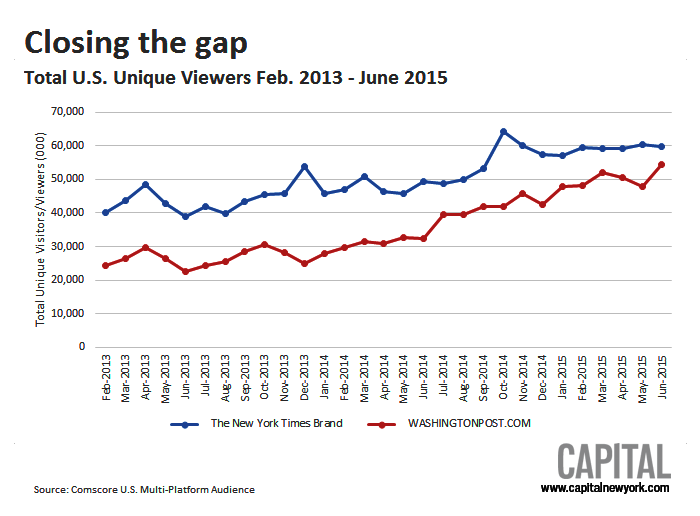

당장 베조스 이후 워싱턴포스트 디지털 성과는 뚜렷하게 나타나고 있다. 2년 새 방문자 수가 60% 이상 증가했고, 업계 지존인 뉴욕타임스를 위협하고 있다. 월 순 방문자 수가 5430만명으로 뉴욕타임스 5970만명에 거의 육박하고 있는 것이다. 2년전에는 2000만명 가량 차이가 나던 부분이다.

뉴욕타임스를 바짝 따라붙고 있는 워싱턴포스트 디지털 사용자 수.

워싱턴포스트가 달라진 점 중 하나는 편집국 혁신과 더불어 기술에 대한 투자다. 워싱턴포스트 홈페이지 화면 처리 속도는 베조스 이후 85% 빨라졌다. 이와 함께 기사 작성에서 동영상 제작, 지면 제작, 스케줄 관리를 맞춤형으로 조합해 쓸 수 있는 통합 콘텐트 제작관리 소프트웨어(CMS) <아크(Arc)>를 만들어 제휴 지역 언론사들을 상대로 판매 활동에 나서기도 하고 있다. 기자들은 이제 글쓰기만이 아니라 소프트웨어도 잘 다룰 수 있어야 하는 시대다.

기자들은 기사를 어떻게 퍼뜨릴 것인가에 대해 전보다 깊은 고민을 하고 있다. 뉴욕타임스에서 디지털 편집자로 일했던 에이미 오리어리가 <좋은 기사를 만드는 것만으로는 부족하다. 이 좋은 기사가 어떻게 디지털 공간을 잘 여행할 수 있도록 도와줘야 한다>고 역설했던 것처럼, 베조스 역시 유통왕국 수장답게 워싱턴포스트 직원들에게 이런 <유통의 시대(the Age of Distribution)>에 대해 더 민감해질 것을 주문하고 있다. SNS건 플립보드, 킨들, MSN, 포털이건 가리지 말고 자기가 쓴 좋은 기사를 선전하고 더 읽히게 하라는 것이다. <좋은 기사라면 독자들이 알아서 찾아올 것>이란 안이한 구시대적 사고 방식을 버리라는 경고다. 더불어 사람들이 인스타그램이나 텀블러에서 신문에 나오는 주제를 어떻게 소비하고 유통하는지 잘 관찰할 것을 주문하고 있다. 거기서 기사가 더 많은 독자를 끌어들일 수 있는 단서를 잡을 수 있다는 것이다.

카메론 바 워싱턴포스트 전국뉴스부장은 <여전히 기자들 중에는 ‘우린 아직까진 잘하고 있어, 훌륭한 저널리즘 정신을 구현하고 있고, 뛰어난 기자들도 많은데다, (워터게이트로 전설을 남긴 그) 워싱턴포스트잖아’라면서 현실에 안주하려 하고 있다. 이젠 그 ‘아직까진(Still)’이란 단어에 대해 성전(jihad)을 벌여야 한다>고 말했다.

주요 참조 기사

슈피겔

켄 닥터 뉴스경제학 칼럼

http://newsonomics.com/is-the-washington-post-closing-in-on-the-new-york-times/

http://newsonomics.com/newsonomics-the-washington-post-offers-an-arc-in-the-storm/

이코노미스트

콜럼비아 저널리즘 리뷰

http://www.cjr.org/cover_story/washington_post_jeff_bezos.php

Share the post "아마존과 워싱턴포스트 : 테크놀로지와 저널리즘의 미래"