살을 에는 듯한 바람이 부는 겨울 속 산골의 마을에주거용 트레일러로

지어진 두 집만이 대치된 채 놓여있는 무대 위, 눈이 내리고 쌓여 보기

엔 추위가 더해지고 바람은 세차다.어둠 속에 검은 그림자가 나타나고

두 마리의 고양이가 빠르게 움직인다…관객은 숨죽인 채 무대를 본다.

제일 첫 장면에서 완전 압도당하는 관객들.

할 말을 잃을 정도로 완벽하게 세련된 연출의 시작이다.

속으로 ‘내가 제대로 골라왔구나’ 싶었다.

의상, 음악, 몸짓, 무대..완벽했다.

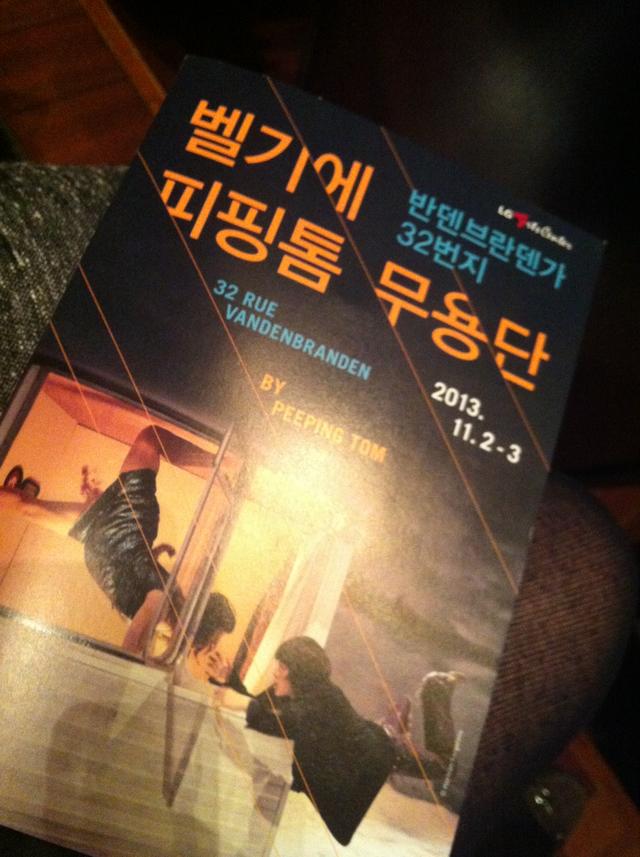

두 명의 한국인이 포함된 벨기에 무용단 피핑톰.

현대무용은 지금 벨기에를 빼면 얘기할 수 없다고 할 정도다.

모든 현대무용의 메카가 되고 있다는 것이다.

위 사진은 이 외진 마을에 두 명의 아들이 엄마를 모시고

들어오게 된다. 실제 엄마역의 무용수가 며칠 전 세상을 떠나

그들은 아들 둘만으로 극을 꾸려 나간다. 마지막, 인사때 그

분의 사진을들고 나와예의와 애정을 보여준다.

두 한국남자, 그들의 프로필을 보니 정말 대단한 노력으로

피핑톰에 입성했고 피핑톰이 아프리카에 있다면아프리카까지

따라갔을 거라고한다. 노력없이 이루어지는 게 없음을..다시.

특히 김설진의 마지막 무용은 뭉크의 절규를 완벽하게 연출한다.

반덴브란덴가 32번지는 처음부터관객의 마음을 사로잡으면서

마지막까지 스토리가 있는 연극적인 요소를 버리지 않는다.

연출가가 일본의 이마무라 쇼헤이 감독의 <나라야마 부시코>를

보고 영감을 얻어서 만든 작품이다. 두 명의 연출가는 무용으로

최고의 잔혹상을 선보이기도 하는데 다른 무용의 눈치를 전혀 안

본감각적인 연출이라고 할 만하다.

아무리 현대무용이라고 하지만 어쩌면 인간의 몸이 저런

연기를 할 수 있을까를 보는내내 생각했다.

처음 장면의 그 짜릿함, 충격적인 안무는 잊을 수 없다.

제일 윗 사진처럼 몸이 공중에 부양을 하고 바람에 날리는

우산을 표현하는 것도 완전히 완벽한 몸짓이었다.

무용의 한계를 넘었다고나 할까? 대단했다.

사랑받는데만 익숙한 남자의 연기.

두 여자로부터 사랑을 받는 남자는 늘 의지가 약하다.

동서고금, 어느예술에 나오더라도.

조스 베이커(사진)는 클래식발레는 물론 브레이크 댄스에도 능하다고 한다.

몸의 뼈마저 자유자재로 움직이게 보인다.

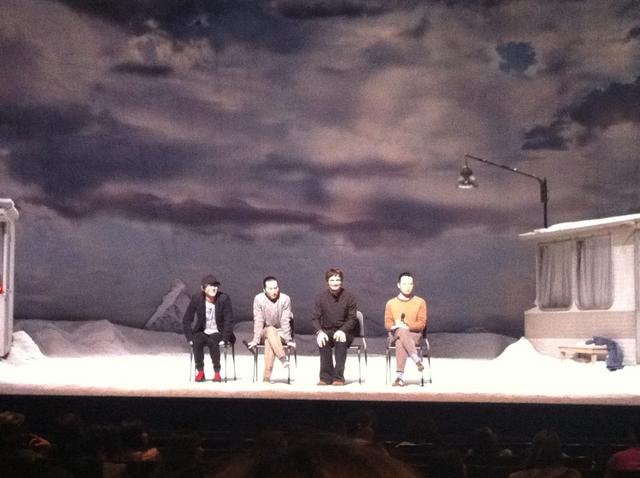

연극같은 무용이 끝나고 대화의 시간.

작품에 대한 해석들이 분분하다.

20대 젊은이 한 명의 꼴통스런 질문도 있었지만

아주 놀라운 질문을 해대는 20대 남성 때문에 행복했다.

저런 젊은이가 존재한다는 놀라움이.

김설진과 정훈목.