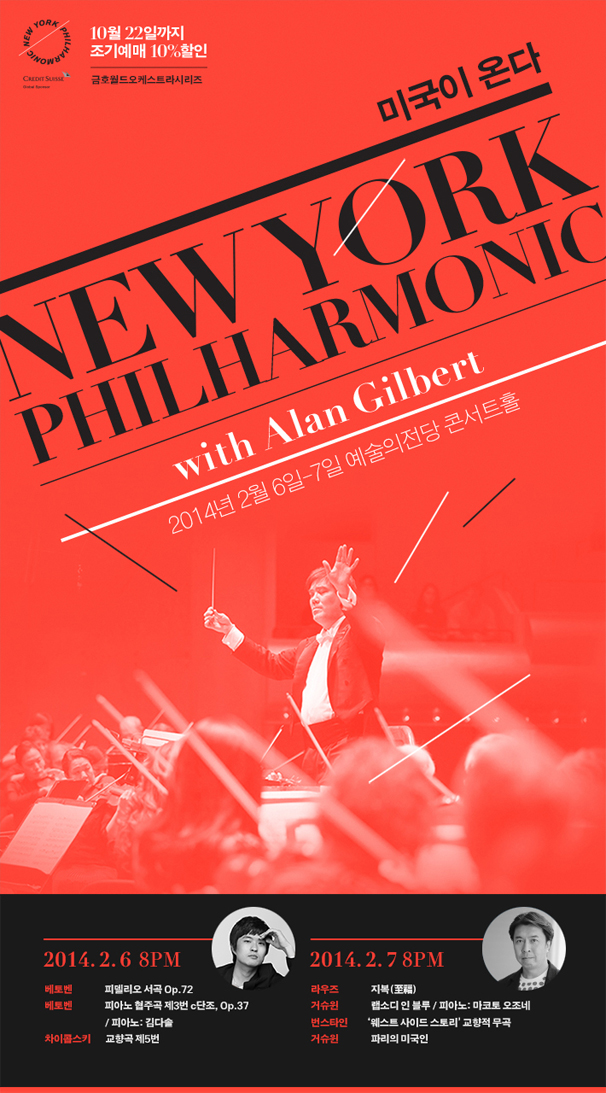

미국적인 너무나 미국적인 연주회를 보고싶다면 뉴욕필하모닉이다.

거슈인의 음악에서는 여러가지 상황들이 떠올려졌다.

전시후, 1929년 미국 대공황과 위대한 개츠비를 비롯 뉴욕 상류

사회의 문화들이 재즈와 담배연기 속에 그려졌다.

거슈인보다 20여년 늦게 태어나 같은 시대를 공유한 번스타인은

거슈인과는 같으면서 다른 느낌의 곡이긴 하나 번스타인하면 떠오르는

곡은 웨스트사이드 스토리이다.

연주도중에 휘슬을 부는 소리가 나는데 영화속 공터에서 두 패로 갈린

남자주인공들이 들러붙는 바지에 현란한 재킷에 기름을 발라 멋을 내며

반질하게 올린 머리스타일들하며 복고적인 모든 요소들이 예술적으로

오버랩되면서 손가락으로 따딱 소리를 맟춰가면서 추던 배틀댄스가

떠올라 뭔가 기억 저 편이 그리워졌다. 경관의 휘슬에 모두 도망가다가

또 연주는 나탈리우드와 워런비티의 사랑의 속삭임으로 흐르기도 했다.

현대적인 음악을 들으며 무게있고 중후한 고전음악과는 색다른 맛을

느껴보기도 한 날이다. 좋았다.

3층 구석자리에서 연주를 보자니멀미가 날 것 같고

잘못 발을 디디면떨어질 것 같았지만 그래도 저렴한

가격에 그나마 볼 수 있음에 위안을얻는다.

3층에서 보니 잡다한 연주자들의 손수건이며 악보며

흐트러진 요소들이 보여 처음 크리스토퍼 라우쉬 때는

집중이 안되어 큰일났다 싶었는데 거슈인의 랩소디 인

블루가 시작되자 바로 몰입이 되면서즐거워졌다.

특히 협연한 일본의 마고토는 처음 알게 된 연주자인데

일본인치고 아주 경쾌하고 명랑한 분위기라했더니 아니나

다를까 그는 재즈피아니스트였고 앵콜도 자작재즈곡을

연주하고 제스춰도 사람좋아보이는 연주자였다.

마치 공황이 끝나고 다들 흥겨운 파티에 와서 격려하고

새로운 발전을 기약하는 그런 분위기라고나 할까.

알란 길버트 지휘자는 뉴욕필베이비다.

어머니와 아버지가 다 뉴욕필 연주자였다.

어머니는 일본인으로 윗사진의 가장 앞줄 왼편에

앉은 하얀머리의 할머니다.

여유가 있는 지휘로 분명히 착한 심성의 소유자였다.

유머도 다분히 갖춘 그런 남자.

우리 모든 관객을 즐겁게 해주었다.

그치지않는 앵콜에 두 곡의 곡을 연주했는데

한국말로 곡설명을 했는나 멀리있는 좌석이라

듣지를 못했다.

아마도 첫 곡은 거슈인의 소곡이고

나머지 한 곡은 슈베르트의 인터메조였을 듯 하다.

나오면서 예전에 건의를 했는데 앵콜곡 제목을 적어서

로비에 전시를 해주는 센스가 있으면 해서다.

처음 본 옆의 귀여운 성악전공 음대생과 함께 더

즐거운 연주회를 관람했다.