나는 아우슈비츠의 약사입니다

퍼트리샤 포즈너 지음, 김지연 옮김 / 북트리거 / 2020년 11월

홀로코스트에 대한 많은 실제의 이야기들은 우리들에게 여전히 같은 인간으로서 하지

말아야 할 참혹한 진실에 대한 아픔을 느끼게 해주는 역사다.

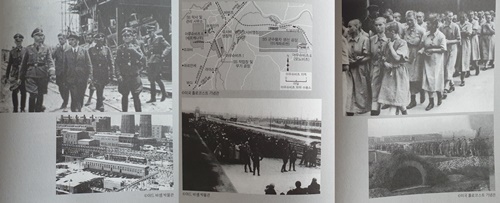

특히 피해자의 입장에서 쓴 글들이나 사진들을 보게 되는 경우나 실제 여행지에서 보고 느끼는 아픔들은 여전히 역사 속에서 살아가는 우리들에겐 많은 것을 일깨워준다는 점에서 깊은 울림을 준다.

이 책은 기존 피해자의 입장이 아닌 가해자로서 살다 간 실존 인물에 대한 이야기를 다룬다.

빅토르 카페시우스-

지극히 평범한 제약회사 이게 파르벤이란 곳에서 영업원으로서 근무했던 그가 해온 행적들을 통해 다시금 아우슈비츠란 곳의 악명을 생각해보는 책이기도 하다.

루마니아인으로서 전쟁이 발발하자 아우슈비츠의 주임 약사로 발령받아 근무하던 그는 주위에서 평가를 받아온 “약사 삼촌” 내지는 ‘착한 약사”란 명칭이 무색하게 왜 그는 악랄한 모습으로 변했을까?를 추적한다.

아무런 영문도 모른 채 기차에서 내린 유대인들의 생사를 쥐었던 맹겔레를 비롯해 그의 뒤에서 이들의 생사권에 대해 동참했던 카페시우스는 점차 그곳에서의 삶에 적응하는 모습을 보인다.

의약품 조달을 기본으로 고위적으로 수감자들에게 돌아갈 의약품을 주지 않은 행위, 죽은 자들의 치아 중에서 금니를 발치해 뽑힌 치아를 중간에 가로채는 행동, 생체실험

보조까지 스스로도 이를 인지했는지, 못했는지에 대한 의문마저 들만큼 철저하게 자신의 이익을 위해 모든 것을 행하는 모습이 경악하게 만든다.

여기엔 지금도 유명한 바이엘 제약회사가 포함되어 있던 당시의 파르벤이란 회사가 독일의 히틀러가 세운 제3제국과 결탁하여 모종의 이익을 취하는 행동까지 파고든 사실의 이야기가 담긴 여정은 한 생명의 소중함이 어떻게 물건처럼 노동력에 대한 가치를 계산하는 소모품으로 전락하는지, 악명 높은 아우슈비츠 수용소를 세우고 전범기업이란 이름으로 남게 되는지에 대한 흐름을 함께 살펴보게 한다.

전쟁이 끝나고 각자 회생의 기회를 삼은 SS친위대원들에 대한 재판과 카페시우스가 벌인 자신 또한 전쟁의 희생양처럼 법정에서 벌인 진행과정은 정말로 자신이 생각한 그대로 자신도 희생양처럼 여겨진 것인지, 아니면 스스로 가족들과 함께 하기 위한 마지막 최후의 진술처럼 여겨 모르쇠로 일관한 것처럼 보인 행동인지를 묻게 된다.

여기에 문제는 또 있었다.

연합군이 가지고 있던 전쟁의 주범들이었던 나치 대원들에 대한 사법처리를 독일에 넘기면서 독일의 사회 전반적인 분위기가 과거는 과거일 뿐, 더 이상 과거에 얽매여 있지 말고 보다 앞으로 나아갈 길을 위한 모색을 하자는 분위기가 있었기 때문에 전범들에 대한 차후 법정 형량은 생각처럼 쉽게 이루어지지 않았다는 점이 아쉬움을 남긴다.

다행히도 프리츠 바우어 법학자와 랑바인 같은 사람들의 끈질긴 노력이 힘입어 ‘살인 가해자’란 명칭으로 일부를 법의 심판을 받게 했다는 점은 거대한 전체주의 조직 안에서 지시하는 대로 해왔을 뿐, 자신들도 희생양이었다는 주장에 일침을 가한 것이란 생각이 든다.

시대의 흐름에 맞춰 자신이 행했던 그 모든 전 과정들을 부인했던 카페시우스란 인물, 만약 자신의 가족이 그런 고통 속에 살았다면 그 자신은 어떤 심정이었을까를 한 번이라도 생각해봤을까?를 묻고 싶어 진다.

시간은 흘러 많은 사람들의 기억 속에 점차 희미해져 가는 역사 속의 진실들, 여전히 남겨진 사람들의 아픔은 진행 중이다.

아우슈비츠에 갔던날 마침 비가 내렸어요.

빗소리가 그들의 절규 같았어요.

인간이 인간에게…너무 처참해서 이런 책은

읽고 싶지도 않아요

마음이 심란하게 움직였던 책입니다.