지정학에 관한 모든 것

지정학에 관한 모든 것

파스칼 보니파스 지음, 정상필 옮김 / 레디셋고 / 2016년 7월

세계의 하루하루가 나날이 커다란 변화를 겪고 있다고 느끼는 요즘이다.

한 때는 태양이 지지 않는 나라 란 명칭답게 세계를 호령했던 강대국 영국의 이미지는 예전의 명성만큼 크게 다가오지 않지만 그럼에도 여전히 영연방이란 테두리를 갖고 있고 있는 현실에서 갖는 의미는 상징적으로나마 그 여파가 여전함을 느끼게 된다.

이렇듯 한 나라가 자신의 나라를 제외하고 식민 국가를 건설하면서 얻게 된 부차적인 이익을 역사에서는 그저 가만 놔두질 않게 된다.

바로 두 세계대전을 거치면서 유럽은 커다란 역사적인 변화를 겪게 되는데, 이 책은 그런 관점에서 다룬 책이요, 현대사에서 일어난 주된 사건과 전쟁들을 지정학이란 토대를 두고 근접해서 다뤘다는 점이 눈에 띈다.

20세기에서 21세기에 일어난 사건들의 주요 면밀한 점들을 역사 속의 한 테두리 안의 분류를 치면서 다룬 책이기에 현대사에서 중요 부분들을 바로 읽을 수 있는 저자의 글이 독자들로 하여금 쉽게 접근할 수 있게 한다.

저자는 지정학을 크게 냉전과 데탕트, 양극화 세계의 이후인 다극화 세계의 출현으로 나누어 분류하고, 그 시대 안에서 어떤 일들이 벌어졌는지를 흐름에 따라 보여준다.

2차 세계 대전 후가 끝난 시대, 냉전이라 불린 시대는 강대국 유럽이 호령했던 그 이미지는 실추하고 먼 곳에 있는 미국이란 존재가 활약하면서 소련이란 나라와 이념서부터 갖가지 대립관계를 통해 역사적인 그 시간대로 몰입하게 한다.

독일의 분단, 미국에 의존할 수밖에 없었던 유럽의 경제 피폐와 재건에 따른 마셜플랜은 유럽을 다시 일어나게 만들었지만 독일에 대한 트라우마가 깊었던 유럽은 독일을 분단이란 체제를 두면서 다른 길을 모색하게 하고 자신들의 이익에 따라서 두 진영으로 분류된 유럽의 체제를 이루어 나간다.

하지만 이런 냉전의 시대도 베를린 장벽 건설과 저비용 고효율’을 가능하게 한 핵무기의 등장으로 인해 서서히 데탕트란 용어를 쓰면서 시대를 맞는다.

긴장완화, 휴식을 뜻하는 말이지만 이 시대적인 데탕트는 결코 안정적인 휴식이 아닌 ‘잠시’란 기간의 짧은 긴장감 해소 정도라고나 해야 할까? 이런 시대를 맞지만 유럽 쪽에선 오히려 평화를 유지하게 된 반면 소련은 공산주의라는 자신들이 고수하던 체제를 좀 더 보존하려다 오히려 붕괴되는 결과를 도출한다.

이로써 뜻하지 않게 강대국의 자리로 우뚝 선 미국은 적대할 나라가 없었기에 초 일류 강대국이란 호칭도 듣게 된다.

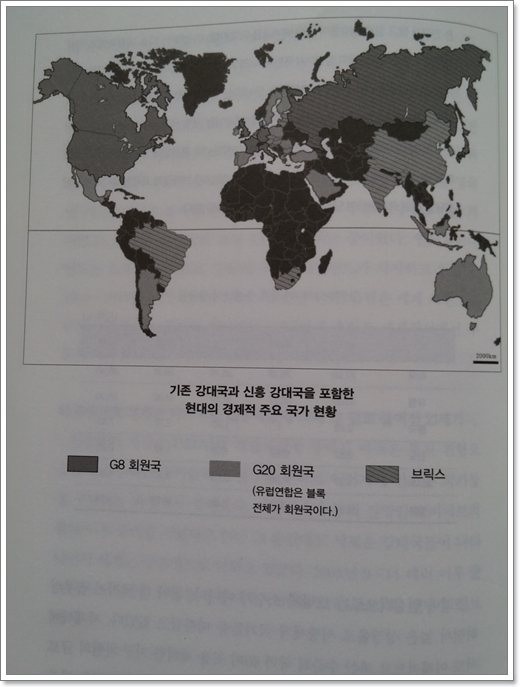

데탕트 이후 다원주의 세계화로 진입하면서 여러 나라들, 특히 아시아, 라틴 아메리카, 아프리카에 이르는 많은 나라들은 각기 저마다의 역사적인 특징과 속성, 그 안에서 파생된 여러 분류의 정치 세력들의 다툼이 이어지면서 숨 가쁜 레이스를 아직도 펼치는 중이다.

특히 일본의 경제적인 부국을 이루는 과정들과 경기불황, 중국의 대두는 곧 미국을 추월한 것이란 전망을 내놓게 되는 역사적인 과정들이 보인다.

유럽의 단일화 이후 그리스의 그렉시트는 한숨을 돌렸지만 결국 영국은 탈퇴 결정이 나면서 또 다른 유럽의 변모된 시대로 도래할 것이란 예감을 하게 하고, 우리나라의 사드 배치에 관한 주변국들의 이견들이 대립각을 세우는 가운데 저자가 쓴 글을 토대로 한 나라의 주권의식과 책임감, 강대국들이 무엇을 원하면서 타국들에게 어떻게 자산들의 취지를 이행했는지에 대한 커다란 숲을 보게 되는 책이라고 느끼게 된다.

이제 더 이상 냉전을 없다고 생각했을 즈음에 터진 걸프전이나 쿠웨이트 침공의 속사정들, 미국의 이라크 전을 대했던 관점과 속사정, 더 나아가 이제는 금융과 무역에 이르기까지 서로가 얽히고섥킨 이해타산적인 방식의 외교전들을 읽고 있노라면 우리나라가 처한 현시점에서 과연 어떤 것을 취해야만 이로울 수 있는지와 유일무이하게 분단국가란 이름을 가지고 있는 우리나라의 통일을 대비하는 준비 과정들을 독일을 토대로 삼아 많은 생각을 해보게 하는 책이기도 하다.

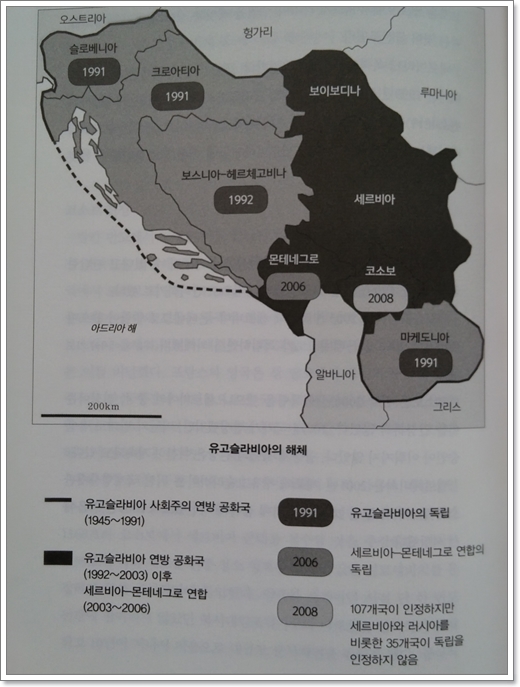

탄탄하고 견고했던 소련이 그처럼 쉽게 무너지리라고 상상했을까만은 실제 연방국들이 서로 다른 독립된 나라로 거듭났을 뿐만 아니라 유고슬라비아의 분열된 전쟁의 사례에서 보듯이 민족, 종교가 끼어들게 됨으로써 인류사에 커다란 상처를 입힌 점, 아랍의 지금도 해결되지 않고 있는 갈등들은 결국 강한 자만이 살아남을 수 있다는 국제적인 정서의 논리, 그 안에서 어떤 자세를 관철하고 세계정세를 관망하고 결정을 내려야 하는지에 대한 외교 안보적인 문제도 생각해 보게 한다.

저자의 현대사를 다룬 책인 만큼 먼 시점이 아닌 바로 얼마 전까지 일어났던 역사이기에 강대국과 약소국, 제국주의 식민지에서 탈퇴를 하되 여전히 이념과 자원문제에 얽혀 있는 문제들, 종교, 이 모든 것을 완전히 해결할 수 있는 날들이 오길 희망하면서 저자가 책 끝 마무리에 한 말은 누구나 그렇게 바라지만 결코 실행하기에는 여전히 현실적인 어려움들이 도처에 있음을, 그렇다고 손을 놓고 바라보기엔 지구가 정말 가까운 이웃사촌이 돼버린 까닭에 부단한 노력이 필요함을 알려주는 책이다.

“인류를 짓누르는 중대한 위협에 적절하고 지속 가능한 방식으로 대응하기 위해 결국 단 하나의 길이 있을 뿐이다. 분쟁을 평화적으로 해결하고 지구 온난화에 대항하며 보편적 인권을 보호하고 모두의 의식주가 보장된 체제를 만드는 것이다. 그런데 우리는 아직 그곳에 이르지 못했다…”