살아 있는 자를 수선하기

살아 있는 자를 수선하기

마일리스 드 케랑갈 지음, 정혜용 옮김 / 열린책들 / 2017년 6월

이승에서 태어나 저승을 가는 우리들의 인생에는 참으로 많은 굴곡들이 있다.

이별이란 말이 통칭하는 그 의미 안에는 여러 가지 다양한 사연들이 있지만 특히 장기 기증에 관한 이야기를 다룬 이 책을 통해서 또 한 번 삶에 대한 의미를 되새겨본다.

언제인지는 기억이 흐릿하지만 지방의 어느 의사가 갑작스럽게 사망하면서 평소에 자신의 소신대로 서약했던 장기기증을 한다는 내용을 접한 적이 있다.

장기 기증 서약이란 말이 흔하게 들려오고 들어봤지만 이때만큼 큰 충격을 받은 적도 없던 것이 내가 알고 있던 장기기증의 범위에 관해서였다.

막연히 알고 있던 중요한 장기는 물론이고 이 의사는 생전에 뼈까지도 모두 기증을 한 상태란 점, 그때서야 아! 장기 기증에는 사망선고를 받은 목숨 전체가 다른 사람들을 살릴 수 있는 다양한 부분에 이르기까지 할 수 있다는 사실에 충격을 받은 것이 이 책을 읽으면서 다시 떠올랐다.

19살의 시몽 랭브르는 친구 2명과 함께 추운 날씨에도 불구하고 서핀을 즐기는 청년이다.

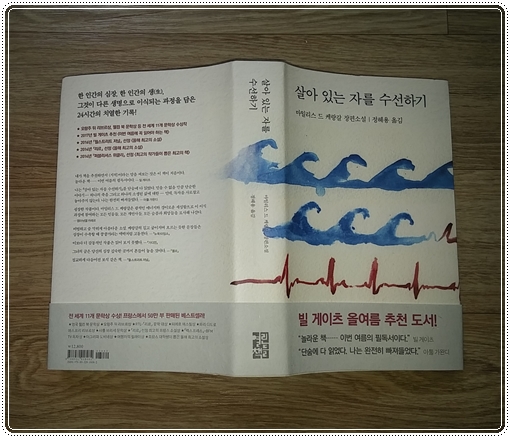

책의 표지에도 나와 있지만 파도의 강약의 세기와 심장의 높낮이를 드러내는 듯한 그림이 곁들여져 있기에 이 책에서 의미하는 바를 십분 느끼게 한다.

서핀을 마치고 돌아오던 중 차 사고를 당한 채, 응급실에 실려온 시몽-

사망선고를 받고 곧바로 부모와 함께 의사는 장기기증에 대한 이야기를 시작한다.

책은 섬세하게 다룬 문체가 시종 24시간을 그리고 있으며, 그 안에서 다뤄지는 다양한 사연들을 지닌 장기이식을 기다리는 자, 장기 기증 서약을 받고 이행하기 위해 자신의 소신을 피력하는 의사, 금 같던 내 자식이 어느 날 한 순간에 식물인간 취급과 함께 장기기증자로 선택받는 과정을 겪는 부모들의 비참한 마음의 심정이 고스란히 내보인다.

– ‘개죽음은 아니다, 이건가요?

알아요. 다 압니다. 이식 덕분에 생명을 구할 수 있고, 누군가의 죽음이 다른 사람에게 생명을 부여할 수 있죠. 하지만 우린, 그게 시몽이란 말입니다.

우리 아들이요. 이걸 이해하겠소?’-157p

삶과 죽음은 종이장 한 장 차이라고도 하지만 막상 내 자식이, 나와 관계를 맺고 있는 사람이 이런 일들을 당하고 있다면 과연 나는 이런 수락을 흔쾌히 할 수 있을까?

솔직히 말하면 아직까지는 선뜻 내킨다는 말은 하지 못할 것 같다.

한국 사람들의 의식 속에 내재해 있는 죽음에 관한 것도 영향을 끼칠 수도 있지만 시몽의 부모처럼 자식의 죽음을 인정하면서 장기기증을 허락하기까지의 과정이 읽어나가기가 참 어려웠던 책이기도 했다.

책은 장기기증과 장기 기증을 수락하는 부모와 의사의 주도하에 이뤄지는 진행 과정, 장기 기증을 받는 사람들의 사연들이 어느 것 하나 허투루 지나칠 수 없게 그린 작가의 글이 시종 가슴을 울리게 했다.

한 생명의 죽음으로 인해 또 다른 삶으로 태어난다는 사실 앞에서 이 소설이 표현하는 내용들은 부정적으로 바라볼 수 없었고, 또 그런 의미에서 장기 기증에 대한 의미를 다시 한번 생각해보게 한 책이 아닌가 싶다.

그럼요.

그 기증자가 내 가족이라면 절대로 쉽지않죠.

제목부터가 좀 스산 합니다.

생각할 부분들이 많은 책이라 호불호가 가릴것 같습니다.