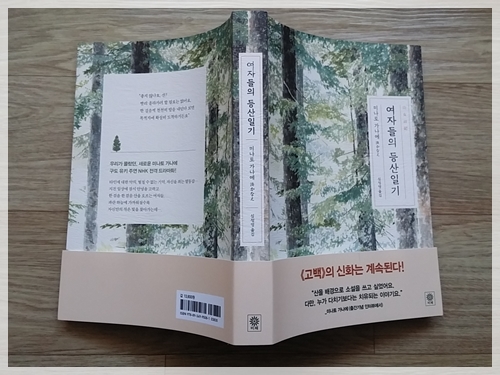

가을 ㅣ 앨리 스미스 사계절 4부작

가을 ㅣ 앨리 스미스 사계절 4부작

앨리 스미스 지음, 김재성 옮김 / 민음사 / 2019년 3월

유럽연합이 탄생한 뒤에 겪는 지금의 고통들은 멀리 떨어진 우리들이 생각하는 것보다는 훨씬 심각하다는 느낌이 드는 요즘이다.

기사를 보면서 영국 국민들의 저마다 다른 의견들, 대영제국이란 이미지의 명성은 예전에 비해 훨씬 떨어졌지만 그래도 여전히 그 이름만 들어도 각인이 되는 이미지는 강하게 다가오는데 바로 이 시점에서 브렉시트라는 걸림돌을 겪고 있는 영국의 상황을 그린 소설, 특히 저자가 자국의 시대를 그린 이 책을 통해 다시 느껴본다.

주인공인 대니얼 할아버지는 101세로 지금 요양원에서 죽음을 맞이하고 있다.

첫 도입부인 바닷가에서 자신의 모습을 비교한 것은 마치 난민들의 위태위태한 모습과도 연상이 되는데 이 소설의 두 주인공 중 또 다른 한 사람인 엘리자베스와의 우정을 이어나간다.

첫 책 소개를 접했을 때는 세대를 뛰어넘는 우정이란 말에 하긴 서양에서는 나이에 구분 없이 우정이나 사랑을 하는 사람들이 있다는 사실을 미루어 상상컨대 ‘우정’ 그 자체에 관한 이야기를 다룬 책인 줄 알았다.

하지만 실제로 읽어 나가는 동안엔 글쎄 뭐랄까? 우정이라고 하기엔 마치 뭔가가 부족한 느낌 내지는 우정이란 말 자체보다는 존경이나 인간에 대한 사랑(?) 정도로 이해를 하면서 읽게 됐다.

그들의 만남은 엘리자베스의 숙제 때문이었다.

이웃에 있는 사람과의 인터뷰 숙제 때문이었는데 엘리자베스의 엄마는 호모라고 알려진 동성애자 대니얼과의 만남을 싫어한다.

하지만 이후 그들의 만남은 기타 손녀와 할아버지처럼 산책을 통해서 교감을 나누게 되고 엘리자베스는 그의 영향으로 인해 미술사를 전공하면서 직업까지 그 계통으로 갖게 된다.

사실 이 책에서 드러나는 두 사람 간의 대화라는 것을 통해 어린 엘리자베스가 바라보는 세상의 인식과 흐름들, 현재와 과거를 오고 가는 순서의 흐름들을 통해 영국이 당면하고 있는 이민자들에 대한 인식과 철조망 설치, 곧 직업을 잃게 될 처지에 놓인 엘리자베스의 모습들은 저자가 그리고자 한 현 세태의 흐름을 보인다.

브렉시트, 노화와 상실, 소수자로 대표되는 대니얼과 그를 비난했지만 결국 엄마조차도 같은 사랑을 나누게 되는 모습들을 통해 저자의 다양한 이야기들은 한 부분에만 머물러 있지 않은 점차 변화해가는 쓸쓸한 ‘가을’의 분위기를 풍긴다.

책에는 대화체의 따옴표도 없고 영국 내각을 붕괴시킨 크리스틴 킬러에 대한 이야기나 한 여류 화가에 대한 이야기는 실제 이야기라서 새삼 그녀들에 대한 생애를 찾아보게 한다.

이 중에서 지금이야 여성들의 활발한 활동이 다방면으로 이루어지고 있지만 1960년대를 살아갔던 여류화가 폴린 보티의 이야기는 그녀의 재능이 많음에도 불구하고 짧은 생애를 통해 창작활동에 대한 제지가 많았음을, 엘리자베스가 그녀의 삶을 추적하고 연구하는 과정을 드러내는 부분에선 예술가로서의 비운 한 삶이 안타깝게 다가온다.

단어의 유희 또한 맛깔스럽게 표현했을 부분들이 제대로 느끼기에는 한계가 있었다는 아쉬움을 주었다.

하지만 제목이 주는 의미처럼 가을의 느낌, 특히 예술과 사랑, 노화의 순간들과 상실감, 문학, 여성의 활동들, 엘리자베스가 느꼈을 감정들을 충실히 녹여냄으로써 대니얼과 나누었던 순간순간들은 독자들 가슴에 살며시 스며들게 했다는 느낌이 든 작품이다.