화랑 이야기 – 사다함에서 김유신까지, 신라의 최전성기를 이끈 아름다운 고대 청년들의 초상

화랑 이야기 – 사다함에서 김유신까지, 신라의 최전성기를 이끈 아름다운 고대 청년들의 초상

황순종 지음 / 인문서원 / 2017년 1월

요즘 월화드라마로 ‘화랑’이란 사전 제작 드라마가 방영이 되고 있다.

이미 ‘선덕 여왕’이란 드라마에서 화랑에 대한 존재가 나오고 있었기 때문에 더욱 친근감이 들었지만 지금 방영되고 있는 ‘화랑’이란 드라마에서 보이는 더욱 구체적인 그들의 세계를 그린 것이 다소 약한 면이 없지 않았나 싶어서 시청하고 있다.

처음 신라에 대한 역사를 접하고 무척 놀랐던 기억이 난다.

지금의 기준으로 보면 전혀 상상이 안 되는 대물림의 직위체계를 갖고 있었던 미실의 가문이나 당시 왕의 위치로서 행하는 여러 가지 상황들과 골품이란 독특했던 제도가 갖고 있었던 이점과 결함을 모두 읽어서였을까? 실제 드라마에서도 이러한 경향들이 비치고 있다.

삼국통일의 이룬 신라는 화랑이란 제도가 없었다면 과연 통일을 이룰 수 있었을까를 생각해 보게 된다.

그만큼 통일을 이루는 과정에서 화랑의 존재감은 무척 중요한 자리를 차지했다고도 할 수 있는데, 화랑에 대한 처음의 기록은 김대문이 쓴 ‘화랑세기’다.

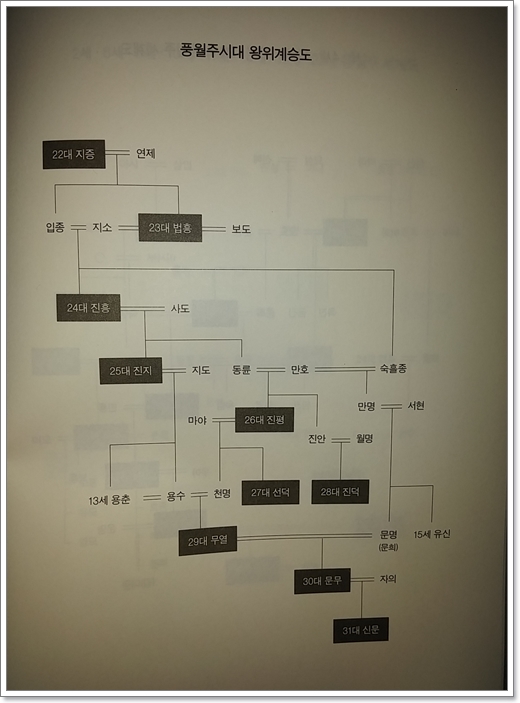

여기엔 화랑의 우두머리인 ‘풍월주’ 32명의 가계 중심으로 우리가 알고 싶었던 비밀에 쌓였던 그들의 세계를 들여다보는 계기를 마련해주고 있지만 실은 화랑의 기원은 여자를 우두머리로 삼았던 원화이다.

하지만 불미스러운 일로 인해 원화는 폐지되고 남자를 우두머리(풍월주)로 삼는 화랑제도를 만든 것이 첫 시작이었다.

따라서 화랑이란 명칭도 1세 풍월주인 위화(魏花)의 이름에서 따온 것이라고 한다.

그런 점에서 이 책은 화랑의 계승도를 보다 자세히 엿볼 수 있는 책이다.

화랑제도는 23대 법흥 대왕 때부터 30대 문무 대왕 때까지 약 170년 동안 존속한 제도이다.

따라서 책 뒤편에 실린 계승도를 보면서 읽어나간다면 더욱 이해가 쉬운 것이 참으로 복잡한 신라의 혈통 가계도 때문이기도 하다.

읽으면서 무던히도 혼란스럽고 복잡한 왕실의 가계도는 그들만의 고유 혈통을 지키기 위한 일환이요, 당시 시대상으로 이 모든 것이 가능했던 관습과 사회적인 묵인이 가능했기에 이루어진 점을 이해한다고 해도 여전히 내겐 이해하기가 좀 벅찬 역사이기도 했다.

우선 책의 구성은 1부 ‘화랑세기’에 등장하는 풍월주 32명, 2부 ‘삼국사기’와 ‘삼국유사’에 나오는 화랑들의 이야기로 구성되어 있다.

이들의 활약을 통해서 당시 신라 사회상과 권력의 암투 속에 이루어지는 역사는 신국(신라는 기본적으로 신들이 다스리는 나라라는 ‘신국’을 자처했다)의 특성상 고위직들은 일부일처제가 혼인의 기본으로 되어 있었지만 이들은 그것의 범주에 벗어나 정실부인이나 남편 외에 또 다른 사사로운 배필들을 거느리고 살았다는 점이다.

그렇기에 이미 유명 인사인 미실마저 세 명의 대왕을 모셨고 친 남동생인 미생과도 얽힌 관계, 사다함과의 애정문제는 널리 알려진 이야기 중의 하나로 꼽힌다.

다만 이 시대에도 지금처럼 고위직의 입김이 세긴 했었나 보다.

미실 동생 미생이 화랑의 자격에도 못 미치기에 이를 물리치려 했던 관련 인물에게 미실의 한 마디는 곧 그 문제에 대해 함구하게 됨을 기록한 사실을 보면 삼국의 통일 대업을 이룬 근간의 한 기준이 된 화랑이란 제도도 그 내실을 들여다 면 결코 깨끗하게만 이루어지지 않았단 사실들을 알게 된다.

다만 이러한 과정 중에서 출신 성분이 미천해도 끊임없는 노력과 선망의 대상으로 귀품 있는 가문의 여인을 아내로 맞아들이고, 풍월주로서의 활약을 한 문노란 인물, 13세 풍월주로 뽑힌 용춘의 생각은 지금의 시대에도 여전히 귀 기울여 들여봐야 하지 않을까 싶다.

***** “재능이 없는 자를 재능이 있는 자의 대상으로 삼아 재능이 있는 자를 올리지 않는 것은 재능을 썩히는 것이다. 골품과 파벌이 무슨 소용이 있겠는가?” –p 125

우수한 혈통을 지니고 있다 하여 무조건적으로 화랑의 자격이 있는 것이 아닌 누구나 고루 평등한 자격으로 자신의 모든 것을 인정받을 수 있게 하려 했던 용춘의 생각은 그 이후 계속 이어지는 화랑의 존속의 매개체로써 발휘된 것이 아닌가도 싶은, 그런 생각이 든다.

우리가 잘 아는 김춘추, 김유신, 관창 외에도 알려지지 않은 인물에 대한 이야기를 알 수 있는 책이기도 한, 모처럼 기존의 다른 시대에 대해서는 많은 역사적인 사실들이 드러나 있는 책이 많지만 신라에 대한 이야기는 쉽게 접할 수가 없다는 점에서 이 책은 그런 해갈을 잠시나마 씻을 수 있는 책이 아닌가 싶다.

다만 아쉬운 점이 있다면 계승도에 치우쳐, 대대로 내려오는 풍월주의 세습도는 알 수 있는 기회를 주고 있지만 화랑도들이 어떤 활동이나 학습을 했는지, 그들의 정신 사상에 미치는 수업들은 어떤 것들이 있었는지에 대한 좀 더 포괄적인 부분들이 곁들였더라면 훨씬 화랑에 대해 깊게 알 수 있는 기회가 되지 않았을까 하는 생각이 든다.

경주에서 초등학교와 중고등학교를 다닌

제게 화랑은 아주 친근한 단어입니다.

교가나 응원가에 꼭 들어가 있던 화랑정신이었으니까요.

그러면서도 화랑에 대해서 깊이 공부해본적은

없어요.

이 책, 기억해 두겠습니다.

↖(^▽^)↗