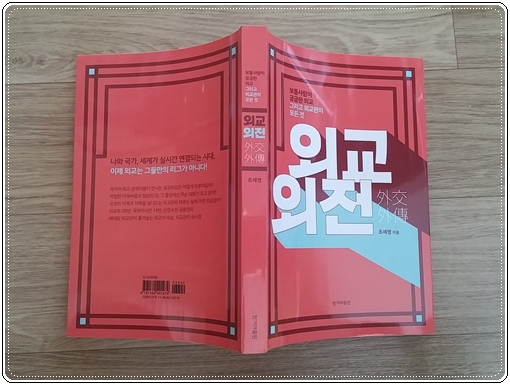

외교외전 – 보통사람이 궁금한 외교 그리고 외교관의 모든 것

외교외전 – 보통사람이 궁금한 외교 그리고 외교관의 모든 것

조세영 지음 / 한겨레출판 / 2018년 4월

영화나 드라마에서 나오는 외교관이란 직업은 보통 사람들이 하고 싶은 선망의 대상이었던 시절이 있었다.

지금도 물론 한나라를 대표하는 얼굴로서의 직업의식을 가진 외교관이 되기까지는 많은 어학실력은 기본이고 자국과 타국과의 이해관계를 중간자의 입장에서 겪는 직업이란 점, 특히 국내에서보다는 타국에서의 생활을 할 수 있다는 이점이 때로는 부러움의 대상이 되고 있다.

어린 시절 위의 외교에 관한 인물을 말하라면 ‘서희’ 가 많이 생각날 것이다.

말 한마디 한 마디에 담긴 내용으로 인해 자칫하면 크게 일어날 수 있었던 나라의 일을 무사히 좋은 결과를 낳게 한 그의 뛰어난 활약은 두고두고 기억이 될 만한 일이다.

현대에 이르서 그의 계승을 이었다고도 할 수 있는 많은 외교관들의 세계는 과연 어떻까?

실제 우리가 생각하는 타국의 주요 인사들과 접견하거나 대통령의 뒤에서 귀담아듣는 사람들이 메모를 해가며 통역을 하는 장면들을 볼 때면 여전히 부럽다는 생각을 한다.

그런 면에서 이 책은 우리가 미처 알지 못했던 외교관들의 생활, 국제적인 정치 입장이 엇갈리 가운데 이 또한 사람 대 사람이 관계된 일인 만큼 평소에 어떤 마인드로 직업의식을 갖고 있어야 하는지에 대한 많은 궁금증을 알게 해 주는 책이다.

저자는 실제로 2013년 외교관 생활을 마무리한 직업 외교관 출신이다.

그동안 한겨레 신문에 기고했던 글들과 다른 글들을 모아서 이번에 ‘외교 외전’이란 책을 낸 만큼 가장 실체적으로 접근할 수 있었던 외교관의 생활을 엿볼 수 있는 책이다.

흔한 말로 보따리 생활이라고 일컬어지는 외교관의 타국 생활은 우리가 쉽게 선망의 대상처럼 여겨지기 어려울 만큼 현지 적응과 아이들 교육문제, 특히 발령지가 불안한 정세에 속한 나라라면 더욱 외교관으로서의 생활이 어려움을 알게 해 준다.

저자가 현지 외교관으로서 담당했던 예멘에서의 아찔했던 순간들은 한 편의 영화를 보는 듯한 탈출 장면을 연상시키고, 북한과 남한이 한 곳에 머물며 위기를 넘긴 이야기는 이념이 다르다 할지라도 어려움에 처한 상황이라면 같은 민족이란 느낌을 들게 한다.

외교관이 가지는 직업적인 어려움, 이를테면 민감한 외교문제 현안에 있어서의 중간 입장, 즉 국민이 생각하는 바가 다르고 국가가 앞날을 생각하는 바가 다를 때 오는 어려운 결정 사항들, 일본 중국과 미국에 대한 우리나라의 입장과 문서 하나를 작성하더라도 한 자 한 자와 문맥상의 오류와 오해가 없게 다시 보고 또 보고 하는 결정사항들은 결코 쉬운 직업은 아니란 생각을 하게 한다.

특히 퇴임 후 4년 만인 2017년에 외교부 장관 직속으로 설치된 ‘한일 일본군 위안부 피해자 문제 합의 검토 태스크포스’(위안부 TF)에 민간위원으로 참여하기까지의 고민은 민감한 사안이었던 맘큼 저자의 솔직한 얘기가 담겨 있어 눈길을 끈다.

한 나라의 외교관이 되기까지 힘든 여건 속에 첫 하루의 시작이 ‘읽는 일’로 시작한다는 일정, 끊임없이 상대국과의 견제와 친근감 유지, 그 안에서 오고 가는 정치적인 이면 뒤에 인간 대 인간으로서 느끼는 직업적인 각양각색의 에피소드들은 궁금증이 일었던 외교의 세계를 알게 해 준 책이다.

외교관에 대한 직업에 뜻을 두고 있거나 보통 사람들처럼 외교관이란 세계를 알고 싶은 독자들에겐 많은 도움을 줄 수 있는 책이라고 생각한다.

이 책은 꼭 사보고 싶습니다.

이런 비화들이 사실은 궁금하거든요.

즐거운 독서 시간 되실겁니다.^^