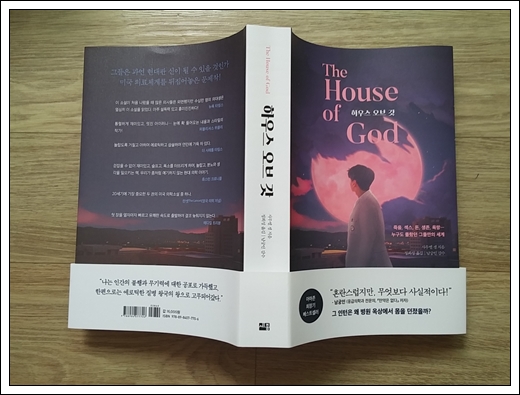

하우스 오브 갓 – 그 의사는 왜 병원에서 몸을 던졌을까?

사무엘 셈 지음, 정회성 옮김, 남궁인 감수 / 세종서적 / 2019년 8월

가족이나 지인들이 병원에 입원해 있는 경우 병원에서 근무하는 사람들의 모습을 통해 존경심과 고마움을 느끼지 않을 수가 없다는 것을 알게 된다.

거의 죽어가는 사람들을 최선을 다해 차례대로 의료 치료를 행하는 것을 볼 때면 의사나 간호사라는 직업을 지닌 그들은 아무나 할 수 있는 것은 아니다는 생각을 다시 한번 하게 되는데 이 책을 처음 선택했을 때는 미드 [그레이 아나토미]나 [닥터 후] 같은 연장선을 생각했다.

하지만 이 책의 내용을 접하고 난 지금은 과연 의술을 시행함에 있어 저자가 말하고자 한 훌륭한 의사와 인간적인 삶에 대한 것을 되돌아보게 한다.

저자의 자서전적인 내용을 담은 책이라 시대적인 배경은 1970년대를 그리고 있다.

지금처럼 많이 발전된 의료기계 장비는 없었지만 당시의 의료계에 몸담고 의사가 되는 과정을 거치는 인턴들의 삶은 사실적이다 못해 정말 이런 일들이 있을 수 있을까? 하는 의구심마저 들게 한다.

주인공 로이 바슈의 눈을 통해 의료 실습의 과정과 시스템에서 부딪치는 인간이되 점차 비인간화되는 모습들이 ‘고머’라 불리는 환자를 대하면서 더욱 실감 나게 그려진다.

병을 너무 방치해서도 안되지만 툭하면 크게 아프지 않아도 병원을 집 삼아 오는 사람들, 만성질환과 치매를 앓고 있는 노인들을 부르는 용어인 ‘고머’는 아직 초보 의사의 단계인 인턴들에게 맡겨진다.

의사를 믿고 자신의 모든 것을 보이는 환자들의 입장에선 하나의 구세주처럼 보일 수 있는 시점에서 의사들은 치료를 하되 치료를 하지 않는 행보, 자신에게 몰려드는 많은 환자들을 다른 과로 전과시키는 한계들, 이들 환자 중 정말 자신의 손에 맡겨져야 할 병명이 있다면 어떻게 되겠는가? 하는 걱정이 앞서게 만든다.

당시의 의료 여건상 의료진들의 힘겨운 의료과정을 거치는 모습을 통해 저자는 자신이 의료를 전공한 당사임에도 상당한 진실성을 통해 의료계의 세계를 보임으로써 보다 나은 의료진으로서의 나아갈 길은 무엇인지를 보인다.

한 사람의 생명을 다루는 직업인 의사라는 직업, 전문으로 거듭나기까지 그들이 겪어야 하는 과정 속에 환자, 성을 이용한 부분들, 윗선에 잘 보임으로써 피라미드의 구조 속에서 살아남기 위해 노력하는 그들의 모습들이 살아남거나 자살이라는 극단적인 갈림길을 통해 사실성을 부각한 책이다.

요즘 안락사나 존엄사, 생명연장 거부에 대한 생각들이 예전과는 다르게 보는 시각으로 종종 기사로 떠오르곤 한다.

책 속에서도 이미 고령인 아흔인 환자를 두고 치료라는 명목 하에 모든 검사를 실시하는 행위를 두고 과연 환자인 당사자에겐 어떤 처방이 가장 좋은 것인지를 생각해보게 한 책이기도 하다.

어떤 의미에서는 주인공의 성장사를 보는 듯한 느낌도 들게 하는 책, 일반인들이 미처 알지 못했던 의료 세계를 간접적으로나마 접해 볼 수 있는 책이었다.