책에도 옷이 있다.

책방에 들러 에세이 판매대 앞에 서면 세련된 표지 얼굴,

눈에 띄는 제목을 안고 누워있는 책들을 만난다.

몸집도 자그마하고 색상도 은은한 색채로 현대 감감 이 우러나는 조그마한 그림이

제목을 돋보이게 한다. 마치 원피스로 단장한 소녀 같기도 하고 멜빵이 있는

스커트를 입은 카페 아가씨 같기도 하다.

책도 캐주얼한 옷차림이 어린 세대다워 2030이 좋아할 것 같아 보인다.

책의 겉모양이 그 책의 내용을 말해 준다.

캐주얼한 옷을 입고 있는 책은 캐주얼한 이야기를 담고 있다.

‘죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어’가 그렇고, ‘나는 나로 살기로 했다’가 그렇다.

표지 얼굴이 이미 작가가 입고 있는 캐주얼한 옷차림에 작가가 말하고자 하는 캐주얼한

내용을 그렸다.

전자는 가벼운 우울증으로 고생하는 자신이 심리 치료를 받아가면서 치유하는 과정을

그렸고, 후자는 지난 몇 세기 동안 한국 여성들이 겪었던 억압에서 깨어나 자아를

찾아가던 것과 같이 현대의 젊은 세대가 사회 질서에 맹목적으로 순응하면서도 스스로

깨우쳐 자기중심의 세상을 찾아가는 이야기다.

두 책 모두 자존감을 찾아가는 책이다.

그런가 하면 데일리 룩(daily look) 한 차림 같기도 하고 청바지에 흰 티셔츠를 입은

기본 템 모습으로 누워있는 ‘언어의 온도’도 같은 맥락의 책이다.

기자 생활을 한 작가이니 늘 언어 가지고 씨름하며 지냈을 것이다.

자연스럽게 말에 대한 연구가 깊다. 인생 살아가면서 말처럼 중요한 게 어디 있더냐.

“아”자 다르고 “어”자 다르다고 했다. “말 한마디로 천량 빗을 갚는다”라고 했다.

말의 온도를 다루는 기발 난 아이디어가 돋보이는 책이다.

백만 부 기념 세일이다.

그런가 하면 홈스방(Homespun)에 넥타이도 매지 않아 스포티한 책도 있다.

표지에 두뇌 하나 달랑 그려 있지만 고전적이지도 않고 현대판도 아니다.

정장 차림까지는 못되고 그와 비슷한 신사복 바지에 색다른 홈스방을 걸쳤다.

넥타이를 매지 않아 스포티하면서도 예의는 다 갖췄다.

‘생각과 착각’ ‘강남, 낯선 대한민국의 자화상’이 그렇다.

교수인 작가는 대한민국의 부동산 가격을 앞에서 견인하는 강남 집값을 적나라하게

파헤치고 있다.

도서관에 들러 빌려온 책들이다. ‘생각과 착각’도.

도서관에서는 한 번에 두 권 이상 빌려주지 않는다. 바삐 오간다.

읽다만 ‘산티아고 가는 길’을 다시 읽는다.

한 불록만 걸어서 가면 교보문고가 있다. 동네에 거대한 책방이 있다는 것은 행운이다.

빈자리 잡고 앉아 간단한 책을 다 훑어봐도 된다. 돈 안 들이고 책 구경할 수 있으니

이보다 더 좋은 축복이 어디 있더냐.

이 가을에 읽지는 않았지만,

정장 차림의 책도 있다. 은은한 녹색 슈트(suit)를 아래위로 맞춰 입고 흰색 와이셔츠에

푸른빛이 도는 넥타이를 반듯하게 맺다. 신사가 걸어오는 것 같아 보인다.

양장본 ‘유배지에서 보낸 편지‘가 있다. ’계림 수필‘도 있다.

승복을 차려입은 책도 있다. 성철 스님이 누더기 승복을 입고 정좌하고 앉아 계신다.

‘자기를 속이지 말라’ 엄숙히 꾸짖는다.

이 가을 방에 틀어박혀 이 책 저책 들춰가며 선선한 기운을 즐긴다.

남자가 가장 좋아하는 가을을.

이건 지난가을에 쓴 글이다. 이번 가을도 비슷하게 흘러간다.

한 길 건너에 있는 교보문고에 들러 책 구경하는 것이 하나의 낙이다.

소설가 김영하의 ‘여행의 이유’가 읽고 싶어서 들춰보았지만 사서 읽기에는 돈이 아깝다는

생각이 든다. 시간 나는 대로 사서 읽고 곧바로 중고 서점 알라딘에다가 되팔면 적은 돈으로

읽을 수 있다.

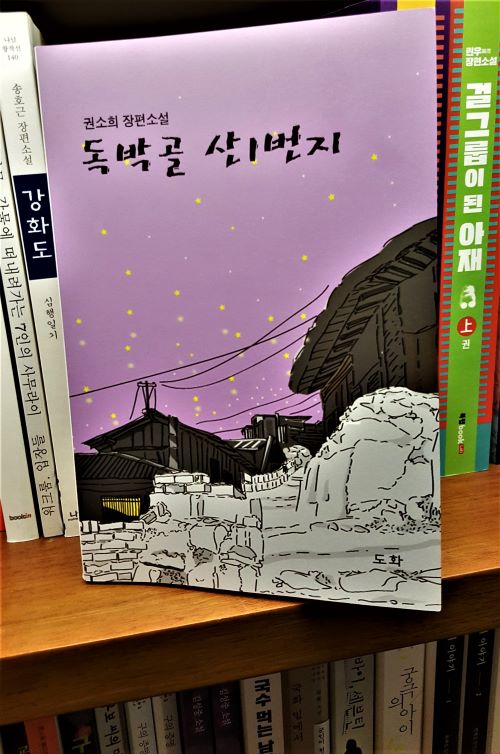

LA에 거주하는 재미동포 작가 권소희의 ‘독박골 산 1번지’를 꺼내 들고 읽는다.

읽을 만큼 읽다가 꽂아놓고 돌아선다. 책을 읽으면서도 작가에게 미안하다는 생각이 든다.

-다음번에 계속-