아침에 한 차례, 저녁에 한 차례 정해놓은 길을 걷는다.

코로나 19 때문에 생겨난 운동길이다.

예전에는 공원을 걸었는데 코로나 때문에 공원에는 사람이 많아서 가기 싫다.

공원을 걸으면 한 시간이나 걸리는 데, 그 한 시간을 아침저녁으로 나눠서 동네를 한 바퀴

걸어오는 거다.

동네를 걷다보면 어른 손바닥만 한 나뭇잎이 길바닥에 나뒹군다. 마그노리아 잎이다.

바짝 마른 잎들, 조금 덜 마른 잎들 …….

마그노리아 나무는 종류도 많은데 그 중에 ‘써드른 마그노리아 (Southern Magnolia)’는

나무가 다 자라면 10m를 훨씬 넘는 키에 사시사철 푸른 나무다.

정원수로 많이 심는데 나무에 벌래도 끼지 않고 낙엽도 많지 않으며 깔끔하고 점잔은 모습이

정원수로 사랑받기에 딱 어울린다.

잎이 어른 손바닥만큼 큼지막해서 풍성하고 유복해 보인다.

유복한 나무답게 한 여름에는 꽃이 드문드문 피는데 꽃송이가 잘 익은 나주 배만하다.

커다란 꽃은 마치 연꽃처럼 생겼으면서 우유빛 흰색을 청순하게 보여준다.

꽃이 아름다워 자세히 보려고 해도 키가 큰 나무의 꽃은 높은 곳에 피어 있어서 코앞에서

보기는 어렵다.

미인의 명이 짧듯이 꽃의 수명도 길지 않아서 꽃이 피었나 하면 며칠 못가서 시들어버린다.

가을로 접어들면서 꽃이 더는 피지 않았다.

대신 잎을 떨기는 데 옷 갈아입듯 하나둘씩 떨군다.

처음에는 잎의 주인인 나무도 버리는 쓰레기 같은 잎이라 무심코 지나쳤다.

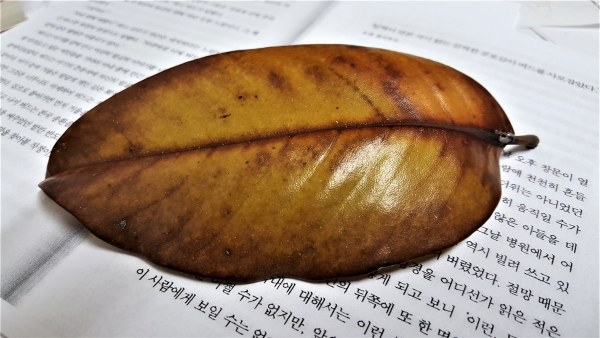

그 중에 눈에 퍼뜩 띄는 잎이 있다.

잎이 마지막 짙은 갈색으로 변하기는 했으나 아직도 윤기가 반짝반짝 빛나는 잎이다.

주어든다. 아름다움이 지극하다.

내 책상에는 주어다가 꽂아놓은 마그노리아 잎이 여러 개다.

노리끼리한 잎이 갈색으로 변해가면서 반짝인다.

갈색으로 변하면서도 윤기는 여전하다. 짙은 갈색으로 변하기까지는 한 열흘 걸리는데

짙은 초콜릿 갈색으로 변한 잎은 서서히 빛을 잃는다.

잎이 나무에서 떨어졌다고 해서 곧바로 죽었다고 할 수 없다.

잎의 찬란한 색깔이 시간을 두고 서서히 변하면서 반짝이던 빛이 사라진다.

잎에서 빛이 사라지는 동안은 잎이 꽃보다 아름답다.

왁스를 발라 광을 낸들 이만하랴. 떨어진 잎이라고는 하지만 반지르르 기름기가 흐르는 게

참기름 발라놓은 인절미 같다.

잎의 변화를 지켜보면서 알게 된 건데 ‘윤기가 살아 있는 한 생명이 있다는 증거다.’

아무리 나무에서 떨어져버린 잎일지라도 결코 죽은 잎이 아니다.

반짝이는 윤기가 완전히 사라저서 메마른 무윤기가 되었을 때 비로써 죽은 잎이 되더라는

사실이다.

빛은 곧 생명이고 생명은 반짝인다.

사람도 마그노리아 잎과 같아서 숨이 멎었다고 해서, 흙에 묻혔다고 해서 죽은 것이 아니다.

죽었다는 그를 기억하는 사람이 있는 한 그는 빛을 잃지 않았다는 것이고,

빛이 있는 한 그의 생명은 반짝이고 있는 것이다.