아침부터 카톡이 요란했다.

무슨 일인가 해서 열어보았다.

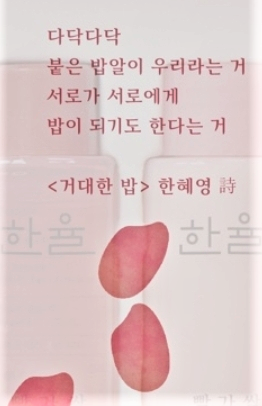

플로리다에서 거주하는 한혜영 시인이 올린 글이다.

”제 시 ‘거대한 밥’ 중에서 일부 문구가 아모레 퍼시픽 화장품 홍보에 쓰였네요.”

그러면서 사진이 올라왔다.

다닥다닥

붙은 밥알이 우리라는 거

서로가 서로에게

밥이 되기도 한다는 거

동문의 축하 메시지가 이어졌다. 시끄러울 지경으로 오전 내내 축하 글이 도배해댔다.

그중에서 흥미로운 글도 있었다.

“아모레 화장품 포장마다 그 싯 귀가 있겠네요.

살짝쿵, 알려줄 수 있겠어요? 그렇게 큰 회사에서 얼마 받았는지 궁금해요.”

“물론 받았는데……. 손이 작아서 많이 달라고 못 했네요.

얼마면 되겠냐고 묻는 걸, 산업은행 본점에 내 시가 현수막에 걸렸을 때 받은 금액을

말했어요.”

“산업은행 본점에 걸렸던 현수막하고는 다르지요. 엄청나게 큰 광고인데.”

여의도 산업은행 본점 건물에는 한혜영 시인의 시가 거대한 현수막에 쓰여 걸렸다.

2019년 3월이었다.

아무리 숨었어도

이 봄 햇살은

반드시 너를

찾고야 말걸

한혜영 시인의 시가 걸렸던 현수막 여의도 산업은행 본사.

그런데 얼마 줄까 묻는 걸 산업은행에서 준 만큼 달라고 했더니 그렇게 하겠다고 했단다.

“산업은행 본점에 붙었던 현수막하고는 차원이 다르지요. 이건 큰 광고인데.”

하긴 그렇다. 현수막은 수익을 창출하려는 광고는 아니다. 누구나 보고 봄을 만끽하라는

서비스 차원의 제공이었다. 하지만 아모레 퍼시픽 화장품 광고는 이익을 창출하려는

상업용 홍보인 것이다. 목적과 의도가 다르기 때문에 현수막과 비교는 안 될 말이다.

원래 시인이란 돈과는 거리가 먼 사람들이다.

“은행이라는 데는 워낙 짜서……. 시답지 않게 받았지만,

화장품 회사한테도 거기에 맞추어 달라고…….

그래도 광고 효과가 나니 좋은 일이지요.”

밑지는 것 같은 기분이 들었다.

억울해하는 사람은 나만이 아니었나 보다.

당장 항의성 글이 올라왔다.

“교보문고에 걸린 글은 120만 원 받았다던데,”

떠도는 말이니 확인할 수는 없는 말이지만 그럴 듯하다.

광화문 교보문고 빌딩 현수막에 시인들의 싯귀가 걸리곤 하는데 나태주 시인의 시 풀꽃이

올라가면서 나태주 시인이 떴다고 시인 스스로 EBS 초대석에 나와서 이야기하는걸

들은 적이 있다.

자세히 보아야 예쁘다.

오래 보아야 사랑스럽다.

너도 그렇다.

아름다운 시 구절을 이야기하다가 돈 이야기로 바뀌니까 금세 달콤살벌하다.

시인이 돈 보고 시 쓰는 것도 아니고, 시가 돈으로 계산되는 것도 아니고.

만인이 공감하고 즐기면 되는 게 시고, 그것도 오래 가면 더 좋은 게 시고.

시는 노래고 노래는 사랑받을 때 빛나는 거고.