매년 1월이면 정기검진을 받는다.

정기검진이라고 해 봐야 주치의 닥터 앤더슨 얼굴이나 보고 뭐 이상이 있느냐? 하고

묻는 정도이다. 하지만 이번에는 조금 달랐다.

코로나19 때문에 작년에는 정기검진도 피했기 때문에 2년 만에 받는 진료다.

오히려 혈압은 좋아졌고 아픈 데도 없다.

다만 걸을 때나 일어서면 뒤꿈치 발바닥이 아프다.

젊어서도 경험해 본 증세여서 왜 그런지 어떤 치료가 있는지 대강은 알고 있었다.

병원 정문에 직원 한 사람이 지키고 앉아 있다가 마스크 안 쓴 사람이 들어오면

마스크 한 장씩 나눠주면서 쓰란다.

병원에서 근무하는 직원이나 볼 일이 있어서 들른 사람이나 마스크 안 쓴 사람이 없다.

오래간만에 만나보는 닥터 앤더슨은 중무장한 상태였다.

마스크를 쓰고 얼굴은 페이스 쉴드로 가렸다.

발바닥이 아프다는 나의 말에 닥터 앤더슨이 들려주는 대답이라야 일반적인 가이드 라인이다.

신발에 특수 깔창을 깔라느니 하루에 두 번 얼음찜질하라는 정도다.

정 아프면 걷지 말라는 소리야 누군들 못하랴.

마지막 치료 방법으로는 스테로이드 주사를 맞으면 1년은 안 아프다는 거야

예전부터 익히 알고 있던 치료 수단이다.

병원에 들른 김에 대상포진 예방주사를 맞으란다.

오늘 한 대 맞고 6개월 이내에 한 대 더 맞으면 된다.

대상포진이란 건 무서운 병이라는 걸 알고 있는지라 당장 맞기로 했다.

필리핀 간호사가 한바탕 설명을 늘어놓더니 소매를 어깨까지 걷어 올리란다.

뜨끔한 주사를 놓았다. 어쩌면 카이저 병원의 간호사들은 모두 필리핀 여자들인지.

필리핀에서는 여자들이 가장 선호하는 직업으로 간호사가 된 다음 미국에 취업하는

경우이다. 이 방법은 50년 전이나 지금이나 달라진 게 없다.

50년 전에도 간호사는 거의 다 필리핀 여자들이었다.

미국에서는 힘든 직업인 간호사 일자리는 늘 구인난이다.

영어를 국어처럼 가르치는 필리핀 국민에게 간호사를 공부하면 미국 취업은 따놓은 당상이다.

그러니 미국에 필리핀 간호사가 많을 수밖에.

닥터 앤더슨의 부인이 한국 여자라는 사실을 알고 있는 나로서

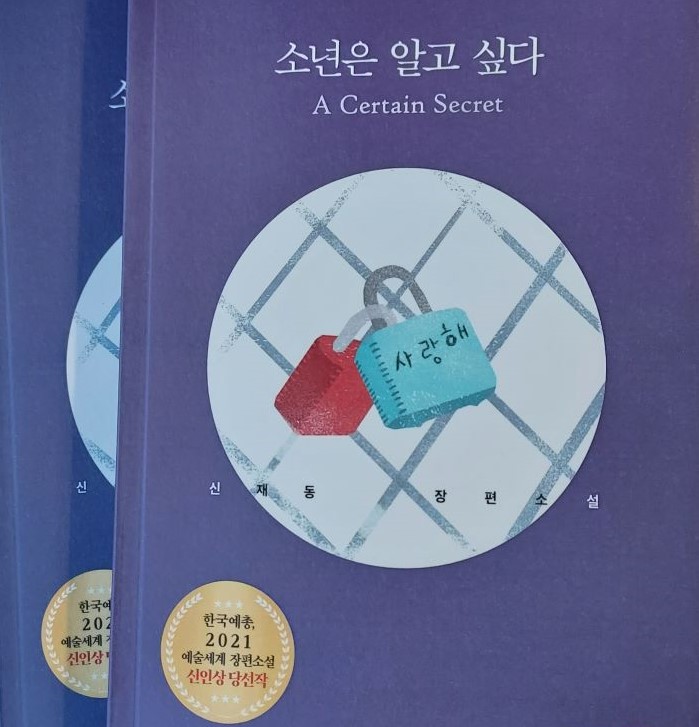

작년에 상 받은 ‘소년은 알고 싶다’ 책을 한 권 주면서 부인에게 전해 주라고 했다.

뜻밖에도 닥터 앤더슨은 함박웃음을 지으면서 좋아서 어쩔 줄을 몰라 했다.

자기가 한글책을 읽을 줄 아는 것도 아니면서 좋아하기는 부인보다 더 좋아한다.

하면서 내게 부탁한다.

작가 서명을 해 달라는 것이다.

아니 작가 서명은 어떻게 알고 서명까지 해 달라니.

나는 책 겉장을 넘기고 첫 페이지에 한글로 적었다.

‘닥터 앤더슨. 좋은 인연입니다. 복 받으세요.’ 그리고 서명했다.

참 별일도 다 있다. 지금까지 독자가 사인해 달라는 부탁은 처음 받아보았다.

닥텨 앤더슨 진료실을 나오면서 묘한 기분이 들었다.

집으로 운전하고 오는 내내 책이 제대로 쓰였는지 되뇌어보았다.

독자의 눈이 무섭다. 나를 보고 있는 것 같아서 다시 다짐한다.

섣불리 글을 쓰면 안 되겠다는 다짐이 저절로 생겨나는 아침이다.