지난 3.1절을 보내면서 태극기의 아쉬운 점을 지적한 글을 접했다.

<태극기가 좀 간단하면서도 의미가 뚜렷하면 좋겠다.

프랑스의 삼색기는 자유, 평등, 박애 라는 색깔의 특징에 따라 의미가 분명한데

태극기는 음과 양이 어쩌고 하는 구시대적 발상이고 박영효가 급조해서 만든 것이지

국민의 염원에 의해 만든 것이 아니라고 본다.>

나는 이 글을 보고 이해가 가면서도 이해가 안 되기도 했다.

틀린 말은 아니지만 아쉬움이 있어서 되새겨 보았다.

프랑스 국기는 양복을 입었을 때 아름답게 보이고 태극기는 한복에 어울린다.

전통적으로 우리 민족은 백의민족이다. 가장 소박하고 검소한 차림이다.

지금은 문명이 발달하면서 서양 옷 입는 게 보통이지만, 태극기가 만들어지던 때는

백성 모두 백의를 입었다.

우리는 한복이 아름다운 옷이라고 자부한다. 맞는 말이다

하지만 실용적인 옷은 못 된다.

실용성만 따지자면 양복을 입어야 하는 게 맞지만, 그렇다고 한복을 버릴 수는 없는데도

현대사회에서는 우리 옷을 버리고 양복만 입는 꼴이 되었다.

영어가 세계 공용어라고 해서 우리말을 버리고 영어만 쓸 수 없는 것처럼

우리 것은 잠재적으로 숨어 있다가 어딘가에서 분출한다.

우리의 고전 음악이 서양 클래식에 억눌려 빛을 못 보는 것 같지만

우리의 전통 고전 음악을 듣는 서양인들은 찬사를 금치 못한다.

무엇이 그들의 마음을 움직이고 감탄하게 하는가?

태극기의 탄생을 파헤친 조선일보 유석재 기자의 2004년 1월 27일자 사회면은 이렇다.

<1882년 5월 22일 제물포에서 ‘조미수호통상조약’ 조인식이 있었다.

이때 미국 측 전권대사는 해군 제독 로버트 슈벨트(Shufeldt 1822~1895))였고

조선 대표는 신헌과 김홍집이었다.

김원모(단국대 명예교수) 교수가 발굴한 슈벨트의 ‘조선 개항 체결사’에 기록은 다음과 같다.

당시 청나라에서 특사로 파견한 마건충은 조선이 청의 속국이라고 주장하며 조선 측이

청나라의 황룡기와 비슷한 ‘청운홍룡기’를 게양할 것을 요구했다.

하지만 슈벨트는 이것이 조선을 독립국으로 인정하려는 자신의 정책에 위배된다고 생각했다.

이에 조선 대표인 신헌과 김홍집에게 “조선의 국기를 제정해서 사용하는 게 좋겠다”라고

조언했다.

슈벨트의 의도를 알아차린 김홍집은 역관 이응준(1832~?)에게 국기를 그리라고 지시했다.

이응준은 미 군함 스와타라(Swatara) 함선에서 극기를 그렸다.

태극기를 만든 날짜는 1882년 5월 14일과 22일 사이였다.

이 국기는 5월 22일 제물포에서 열린 소호통상조약 조인식에서 게양됐다.

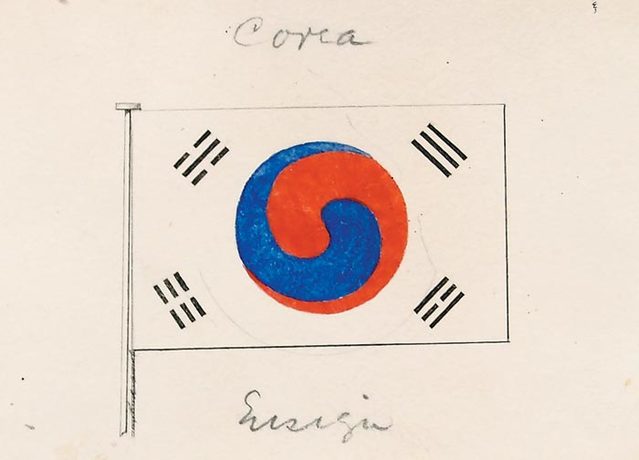

2018년 8월 이태진(서울대학교 명예 교수) 교수가 미국 워싱턴 국회도서관 소장

‘슈펠트 문서 박스’에서 ‘한국 조약 항목’에서 태극기 그림을 발견했다.

‘해양 국가들의 깃발’에 실린 태극기 도안과 동일한 모양이었다.

태극기 위에 ‘Corea’, 아래에 ‘Ensign(깃발)’이라고 적혀있다.

이 태극기가 ‘해양 국가들의 깃발’에 실린 태극기의 원본이다.>

이처럼 태극기는 미국의 도움으로 조선이 독립국으로 다시 태어나는 계기가 되어준 증표이고

조선이 중국의 속국이 아닌 독립 국가임을 선포하는 독립선언문과 같은 상징이다.

유럽 국가들은 이런저런 삼색을 가로로 아니면 세로로 그려 넣었을 뿐이다.

프랑스 삼색기 역시 색깔에 의미를 부여했을 뿐 국가의 탄생이나 독립과 어떤 연관이 있는

것은 아니다.

하지만 미국 성조기나 우리의 태극기는 국가의 독립을 주제로 한 의미가 같다.

세계 여러 나라의 깃발이 휘날려도 특이하게도 태극기만큼 눈에 띄는 깃발은 없다.

언뜻 보아도 태극기는 대한민국를 떠올리게 하는 우리의 영원한 표상이다.