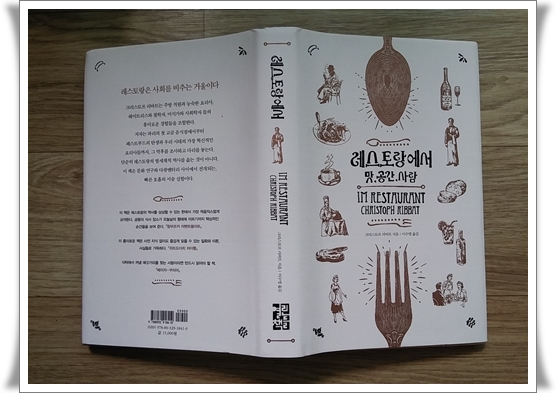

레스토랑에서 – 맛, 공간, 사람

레스토랑에서 – 맛, 공간, 사람

크리스토프 리바트 지음, 이수영 옮김 / 열린책들 / 2017년 6월

한때 레스토랑이란 말만 들어도 왠지 분위기 있고 비싼 음식을 먹는 곳, 특별한 이벤트나 기념일을 추억하기 위한 장소로 생각되던 시절이 있었다.

흔히 칼로 썰었다는 식의 말로 표현되던 공간이 바로 레스토랑-

어감도 남다른 분위기를 풍기는 곳이기에 더욱 그러했지만 알고 보면 레스토랑이란 말 자체가 식당을 의미한다는 것을 누구나 안다는 사실, 다만 왠지 식당이란 말보다는 좀 더 고급스럽다는 느낌을 주기에 분위기 면에서는 달리 받아들여지는 공간이 아닌가 싶다.

이 레스토랑을 통해서 하나의 축소된 사회를 보는 듯한 책을 접했다.

저자는 독일 출신의 문학 및 문화학과 교수로서 이 책에서 보듯 레스토랑이란 공간 안을 들여다보면서 그 안에서 다뤄졌던 시대의 흐름, 그 안에서 모임을 통한 대화 , 그 밖에 모든 사람들의 행동과 시대의 반영을 다룬 점을 통해서 볼 수 있는 글을 썼다.

레스토랑의 출현과 오늘날의 프랑스 음식이 유명하게 된 원인이 된 프랑스의 제정이 무너지면서 궁 안에서 요리를 담당했던 요리사들이 자신의 직업을 잃어버리자 그동안 갈고닦았던 요리 솜씨를 발휘하고 생계유지 방편으로 거리로 나가 하나둘씩 생겨나면서 발생했다고 읽은 적이 있는데, 이 책은 프랑스혁명 이후에 전국의 국민 의회 대표들이 파리에 모이면서 레스토랑에서 식사를 하면서 보편적으로 더욱 알려지게 된 계기를 알려준다.

카페와는 달리 계급적인 층이 달라도 서로 어울리며 모일 수 있는 곳, 주문서부터 자신이 원하는 음식의 요구들이 늘어나면서 발달하게 된 음식 메뉴판이나 서비스업에 종사하는 사람들의 고충과 주방과 식당의 분리된 공간이 생김으로써 전혀 다른 세계가 펼쳐진다는 묘사는 비록 조그만 공간이지만 그 안에는 삶에 대한 치열함, 고단함, 다른 나라들마다 벌어졌던 인종 간의 차별이 이루어졌단 사실을 통해 그동안 고정된 이미지로써의 레스토랑을 달리 바라보게 한다.

초기 레스토랑에서 시작된 시대의 변천사와도 맞물리는 레스토랑의 변화는 다른 나라인 영국으로 건너가서 외식에 익숙하게 만든 역할을 했다는 사실, 일본의 회전식 초밥 발명에 대한 이야기, 특히 오늘날 유명 별 표시로 맛있는 음식을 한다는 소문을 믿게 하는 미슐랭 가이드의 원조가 된 유래, 그 밖에 다양한 음식의 조리법과 이름들은 낯설지만 맛의 감각을 상상할 수 있는 느낌을 부여해 준 책이기도 하다.

초기의 레스토랑에서 지금의 패스트푸드의 발전까지의 변천사를 통해 책의 소 제목에서 다룬 맛, 공간, 사랑의 의미를 충분히 느끼면서 읽을 수 있는 책, 레스토랑이란 한정된 공간 안에서 인간들이 살아가고 있었고 살아가는 현재의 모습들을 찬찬히 비교해 가면서 읽을 수 있는 책이 아닌가 싶다.

레스트랑 하면 식당 이라고 하는것 보다 고급진

이미지를 갖게 되지요.

소설보다 이런 책이 요즘은 더 잘 읽힐것 같아요.

문화사의 관점으로 서술한 책이라 좀 색달랐습니다.