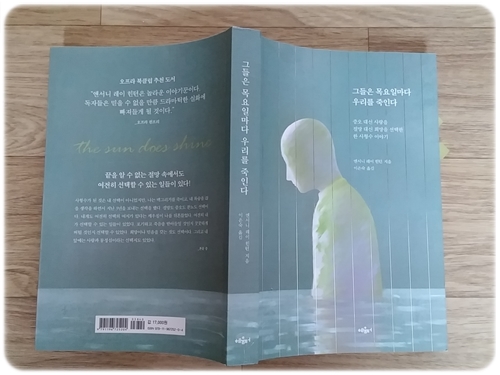

그들은 목요일마다 우리를 죽인다 – 증오 대신 사랑을, 절망 대신 희망을 선택한 한 사형수 이야기

앤서니 레이 힌턴 지음, 이은숙 옮김 / 혜윰터 / 2019년 11월

실 생활에서 믿을 수 없는 일들이 비현실적으로 벌어진다면, 우리들은 어떤 마음이 들게 될까?

그것이 아무런 죄도 없는 사람을 유죄로 인정하면서 벌어지는 재판의 과정들, 너무나 억울하고 어디 하소연을 하고 싶어도 받아들여지지 않는다면, 억장이 무너진다는 말은 이럴 때 사용하는 말이 아닌가 싶다.

앤서니 레이 힌턴은 두 개의 사건으로 범인으로 지목되어 사형을 기다리고 있는 죄수이다.

죄수라고는 했지만 사건이 벌어지던 그 당시 그 시간대에 앤서니는 거리상으로도 떨어져 있던 곳에 있었고, 가볍게 무죄로 풀려날 줄 알았던 사건의 여파가 그의 인생 30년을 빼앗아 갔다.

이 책은 실제 주인공 앤서니의 재판을 다룬 내용을 기반으로 그가 가석방 없는 종신형을 택하는 목숨을 연장하는 방법이 있었음에도 이에 결코 타협하지 않는 의지로 자신의 무죄를 밝혀내는 내용을 다룬 책이다.

미국 내에서도 차별이 느껴진다는 남부의 앨라배마주, 흑인, 편모슬하의 자녀들이 많은 가난한 집안, 불리한 점들을 모두 갖추었다고 생각되는 이 모든 환경들, 특히 백인들이 흑인들을 대하는 유색 인종에 대한 편협한 시선들 때문에 앤서니는 자신의 무죄를 밝히려 애썼지만 쉽게 석방되지 못했다.

자신을 바라보는 판사, 검사의 틀에 박힌 차별 어린 시선 속에 감당해야 했던 교도소의 생활들은 그를 인간이 아닌 인간으로 몰아갔지만 그는 그의 모든 것을 수용하고 사랑으로 감쌌던 엄마와 친구의 우정과 사랑으로 인해 이를 이겨나갈 수 있었다.

책 제목은 자신이 수감되어 있던 교도소 안 자신이 머물던 방에서 얼마 떨어지지 않은 곳에 집행이 이루어지던 사형장, 사형이 이루어지던 그날을 의미한다.

영화 그린 마일에서도 이를 다루는 장면들이 나오지만 책 속에서 느껴져 오는 불안의 심리, 언제 자신도 이렇듯 한순간 세상과 이별할 수도 있다는 막막한 두려움을 고스란히 보인다.

책을 읽으면서 정의는 과연 살아있는가에 대한 물음, 사형제도에 대한 생각을 다시 해보게 하는데 위의 앤서니 경우처럼 죄가 없는 사람들에게 사형이 확정되어 그 결정의 결과물이 이루어진다면 사형제도가 갖는 허점이 보인다는 점, 하지만 정말 악인들이라고 불리는 사람들에게도 이처럼 사형이 주는 무거움의 무게가 주어지지 않는다면 사회적으로도 용인될 수 있는가에 대한 여러 가지 생각들을 해보게 한 책이다.

읽는 동안 앤서니가 들려주는 이야기에 감동과 연민, 희망도 품었다가 분노가 들끓기도 했던 내용들이 함께 공감이 되면서 느껴졌다.

30년 간의 긴 시간, 한 인간의 인생의 절반에 가까운 그 오랜 시간 동안 그는 자신의 무고 증명을 위해, 자신에 대한 편협한 시선을 던진 사람들에게 증오보다는 사랑과 용서를, 희망을 품고 동료 사형수들과의 유대를 갖으며 생활해 나간 일들은 존경이란 단어 자체가 갖는 한계를 느끼게 한다.

자유의 몸이 되던 첫날, 정식 침대에 적응하지 못한 채 화장실 바닥에 누워 편안함을 느끼는 대목은 영화 쇼생크 탈출의 한 장면을 생각나게도 했던, 가슴이 너무 아려와서 앤서니에 대한 연민을 더욱 느끼지 않을 수가 없었다.

한 인간의 삶을 한순간 그릇된 범인 몰아가기 식으로 결정된 법의 한계와 편견, 차별, 사형제도에 대한 모든 것들을 아우르며 읽어볼 수 있는 책, 한번 읽어볼 것을 권한다.