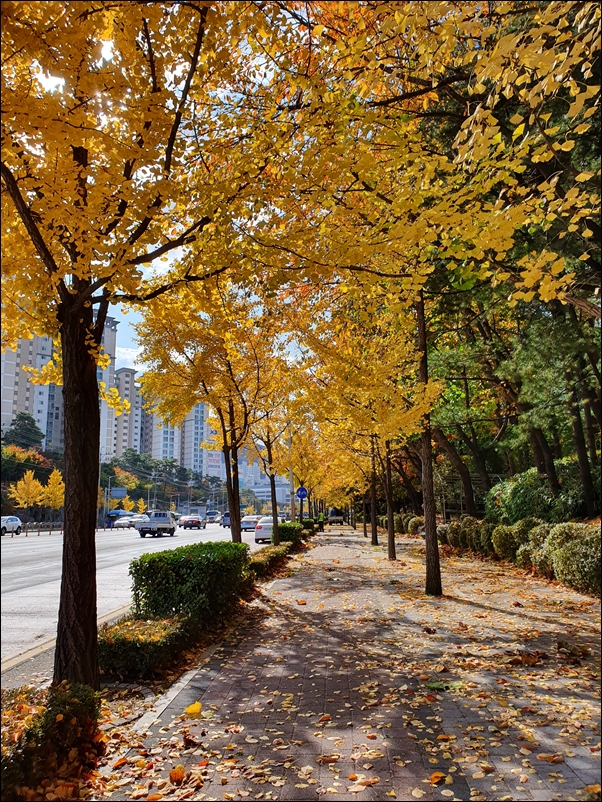

가을이 떠나간다.

비가 내리고 바람이 불고 기온이 내려가니 나무들이

이파리들을 떨구기 시작한다.

산책길에서 만난 낙엽들을 보면서 연인을 떠나보내는 심정으로

가을을 떠나보내야 하는 아픔을 느낀다.

우리아파트 마당이다, 나무잎들이 참 많이도 떨어졌다.

이제는 낙엽을 밟으며 “시몬 너는 좋으냐 낙엽밟는 발자국 소리가” ……

꾸루몽의 시도 외우기 싫다.

나이먹고 몸이 조금씩 아파지니까 더욱 저 낙엽들을 보는 마음이 슬퍼진다.

나도 머지않아 저 모양이 되려니….

요즘은 공공근로로 일하는 사람들이 하루종일 나무잎들을 쓸어내니까

길에는 많이 떨어져 있지 않다. 갑자기 내려 간 기온으로 지레 겁 먹었을까

사람들이 없다.

하늘은 쨍소리가 날듯 맑다. 애국가에 나오는 공활한 하늘이다.

예쁜 단풍잎들을 줏어 책갈피에 끼워넣던 어린시절이 생각난다.

특히 은행잎을 좋아했었지.

은행잎을 책갈피에 끼워 놓고 한참 지나면 그 은행잎이 말라서 바스락

거린다. 그러면 행여라도 찢어질라 조심조심 만져보던 유년의 나를

소환해 본다.

공부말고는 아무것도 잘 하는게 없었던 나, 엄마는 달리기를 잘해서

공책이나 연필을 상으로 받아오는 옆집 길순이를 부러워하면서 “너는 왜

종잇장만 받아 오느냐” 고 했었다. 그 종잇장이 상장이었다.

전쟁의 한 가운데, 물자가 부족하던 시대의 나의 유년시절, 밤 늦게 공부하면

전기 아깝다고 빨리 자라고 하시던 부모님, 도시락을 못 싸오고 점심을 굶는

아이들이 태반이던 교실, 경주의 최부잣집 따님이셨던 우리 선생님은

찐빵을 사다가 그런 아이들에게 나누어 주셨는데 그 최선생님 지금도

생존 해 계실까?

끝나가는 가을앞에서 나는 또 센티멘탈해 진다.

국문학을 전공했었다. 학보에 단편이 몇편 실리면서, 교수님의 칭찬을 듣고

소설가의 꿈을 꾸던 시절도 있었는데 전공과는 너무나도 다른 직업으로

40년을 살았다. 전공과 다른 직업이라고 해서 그 직업이 적성에 안맞는건

아니었고 나는 내 직업을 좋아하고 사랑했었다.

만약 다시 태어난다면 그때도 그 직업으로 살겠다고 생각할 정도로 무한한

애정과 자부심을 갖고 있다.

그러나 소설가가 되겠다던 꿈은 이렇게 블로그질이나 하는 정도로 되어 버렸다.

날이 밝으면 모처럼 친구들과 만난다.

서울에 살고 있는 부산의 여고동창들, 이 해가 가기전에 마스크로 가려진

반쪽얼굴이라도 한번 보자고 용기들을 냈다.

11시에 만나서 다른사람들 안 오는 시간에 밥 먹고, 그 식당앞 소공원에서

안부라도 묻고 헤어지자는 소박한 마음들이다.

앞으로 몇번의 가을을 더 맞이할 수 있을까?

몇번이나 김장을 더 담글수 있을까?

팔순이라고 나라밖에 있는 자식과 손주들까지 다 돌아와서 함께

밥 먹고 사진찍고 한 날이 어제같은데 어느새 일년이 지났다.

하루는 지루해도 한 해는 정말 빠르게 지나간다.

떠나가는 가을에게 별 푸념을 다 늘어놓았나 보다. ㅎㅎ