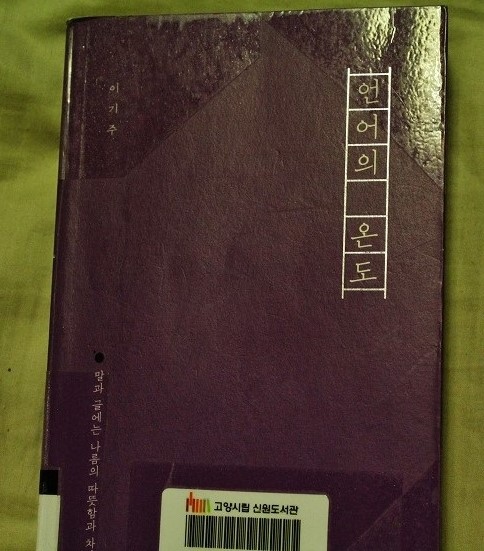

100만부 돌파 작가는 기자 출신으로 언어의 질을 다룬 책이다.

생활 속의 깨달음을 적었다.

이 책을 읽으면서 돌아가신 스님이 생각난다.

스님은 늘 철학적 깨달음을 열거하셨는데

‘언어의 온도’는 일상적인 생활 속에서 삶의 깨달음을 글로 썼다.

소소한 깨달음이 크게 다가올 수도 있다.

깨달음 속에 언어의 이면을 분석도 하고 해석도 했다.

삶은 여러 가지 요소가모여서 하나의 인생을 이룬다.

그 중에 언어의 비중은 크다. 작가는 언어만 딱 떼어내서 언어만 관찰 했다.

마치 밥상에 여러 반찬이 놓여 있는데 그 중에 김치만 끄집어 내 관찰하듯이.

언어를 채집하다보면 남의 말을 엿듣는 예가 많다.

전철에서 버스에서 영화에서 연속극에서 늘 귀를 쫑긋 세우고

말에 귀 기울이고 다녀야 했던 작가의 모습이 그려진다.

작가는 기자 출신이다. 말을 듣고 기사화 하는 게 직업이었다.

말을 듣고 기사화하려면 말에서 불순물을 걸러내고 단어와 문장을 넣은 뒤

발효와 숙성을 거쳐 조심스럽게 활자화해야 한다.

이런 과정을 거치면서 작가는 자연스럽게 언어의 중요성, 객관성, 이중성 그리고

언어의 질을 연구하고 다듬었다.

말이 씨가 된다. 말 많은 세상, 말로 먹고 산다.

<세상에서 가장 어려운 일이 말을 행동으로 옮기는 일이다.>

책이 흥미롭고 수긍이 가기도 하지만 한번 잡으면 놓기 싫은 그렇게 재미있는 책은 아니다.

책에서도 전화 받으면서 목청을 높이는 안하무인 같은 족속들의 이야기가 나온다.

부산행 고속 열차에 자기 혼자만 있는 것처럼 마음껏 큰소리를 치며 통화한다.

나도 전철 타러 역으로 내려갔다가 그만 어떤 할머니가 하도 소리를 크게 질러대서

깜짝 놀랐다. 누구와 싸우나 봤더니 전화통에 대놓고 싸우는 중이다.

템포가 올라갈 대로 올라갔다. 까딱 잘못하다가 저 할머니 숨 넘어 가겠다 했다.

할머니가 다혈질이 돼서 저러는 게 아니라 저것도 정신병의 일종이다.

‘분노 조절 장애(ADHD) 증후군‘이다.

프탈레이트 호르몬이 체내에 높기 때문에 일어나는 현상이다.

병원에 가면 약물 치료가 될 텐데 몰라서 못가는 거로 짐작이 된다.

한국인들 중에는 멀쩡한 것 같지만, 실은 정신질환을 끼고 사는 사람들도 많다.

화난다고 남대문에 불 지르고, 고속도로에서 끼어든다고 달리던 차를 정지하고 문 열고

나오는 사람, 억울하다고 파출소에 들어가 집기를 던지는 사람, 본인이 몰라서 그렇지

이게 다 정신병의 일종이다.

<가짜는 필요 이상으로 화려하다. 진짜는 자연스럽다. 억지로 꾸밀 필요가 없으니까.>

스피커로 떠드는 소리는 듣기 싫다. 가짜 소리가 돼서 필요 이상으로 높다.

언어처럼 빠르게 변천해 가는, 유행을 타는 그리고 사라져 가는 예도 드물 것이다.

지금 아이들이 쓰는 말은 무슨 말인지 못 알라듣겠다.

나 어릴 때 쓰던 유행어는 다 사라졌다.

담배 연기처럼 사라져버린 은어가 그립다. 그때는 너무나 자연스럽게 써먹었는데.

비풍초

2018년 10월 20일 at 8:25 오후

이 작가의 책이 베스트셀러가 된 이유는 어쩌면 제목을 잘 갖다 붙여서 아닐까.. 하는 생각이 듭니다. 작가의, 작가만의 생각은 거의 없고, 대개 남의 말이나 에피소드를 빌려와서 페이지 수 채운 책인데요…