좋은 책은 읽고 나면 저자를 만나보고 싶다는 생각이 든다.

만나보지는 못해도 상상 속에 그려진다.

어떤 책은 제목만 봐도 내용이 짐작되고, 어떤 책은 제목만 봐도 읽어보고 싶다.

‘무엇이 사랑의 불을 지피는가?’

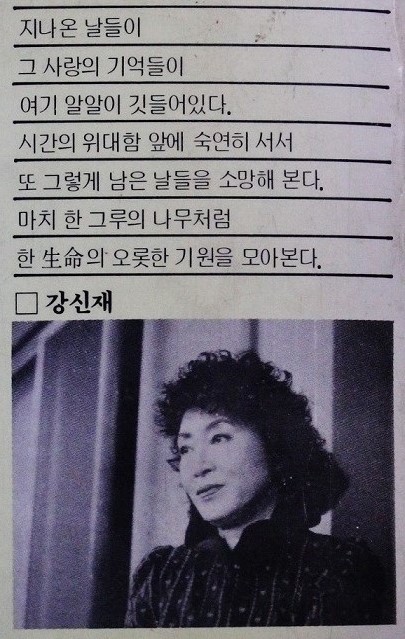

강신재 선생님의 에세이 제목이다.

제목을 보는 순간 궁금증이 일었다. 정말 무엇이 사랑의 불씨를 지피는지?

선생께서 단편 소설 ‘젊은 느티나무’를 쓰셨다.

발랄하고 산뜻한 글솜씨가 빛나는 작품이다.

소설이 이럴진대 에세이의 글솜씨야말로 어떻겠는가? 기대가 컸다.

1986년에 출판된 책이니 오래됐다. 고양시 시립도서관에 알아봤으나 아무 곳에도 없다.

책 제목이 나를 남산으로 몰고 갔다. 남산 도서관에 갔다.

남대문 시장을 뒤로하고 소월로를 걸어서 김유신 장군 동상을 지나 도서관으로 향했다.

남산은 단풍으로 물들어가고 있었다.

곳곳에 외국인 관광객이 사진을 찍느라고 법석이다.

가을 하늘이 맑았고, 날씨가 선선해서 걸어도 덮지 않았다.

32년 전에 출판된 책이어서 서고에 있었다.

꺼내 주면서 대출은 안 되고 이곳에서 보고 가야만 하는데 그것도 신분증을 맡겨야

구독을 허락한단다.

책을 받아들고 무엇이 사랑의 불씨를 지피는지 그 원인을 알 것 같아 기대되고 기뻤다.

답이 될 만한 소제목을 훑어 봤으나 그런 제목은 없다.

소제목 ‘사랑의 아픔과 진실’에서 답을 찾아야 했다.

6.25 전쟁 때 작가 나이 스물여섯이었다.

대구로 피난 가서 살았다. 이웃에 트럭으로 짐을 싣고 서울에서 피난 나온 아낙이 살았다.

피난 시절 트럭까지 동원해서 짐을 싣고 피난 나올 정도면 대단한 집안이었을 것이다.

아낙은 대여섯 살 먹은 아들이 하나 있다.

차츰 아낙과 말을 트면서 그 집 사정을 알게 되었다.

남편은 홀로 전란의 서울에 남아 있다는 말을 듣고 놀랐다.

남편이 경기, 서울대 출신으로 신문기자라고 했다.

작가가 K 여고를 나왔다는 걸 알고 난 아낙이 K라는 여자를 아느냐고 물었다.

K는 작가와 한 반이었고 갸름하게 곱게 생긴 소녀였다. 새침 뜨기였지만 웃는 모습은 몹시

화려했다. 아낙의 남편은 학생 때부터 그녀를 좋아했다. 그녀의 집에서도 흡족해했다.

그러나 남편 집안 어른들이 아낙하고 억지로 혼인을 시켰다. 남편은 집을 뛰쳐나갔다.

나중엔 약을 먹고 난리를 쳤다고 했다.

호랑이 같은 시아버지 바람에 결국 혼인은 했지만,

남편은 6개월이 넘도록 신부 방에 들어오지 않았다.

K도 급작스럽게 다른 데 결혼해 버렸다.

이런 말을 들려주는 아낙의 눈빛 속에서 비애, 허무맹랑함, 체념 같은 것이 교차했다.

환도 직후의 아직 어수선한 서울 거리에서 아낙의 그 후 소식을 전해 들었다.

기자라고 하는 남편은 빨갱이에게 맞아 죽었단다. 자신이 빨갱이가 아닌 다음에야

무엇하겠다고 남아 있었겠나?

K 이야기는 친구로부터 얻어들었다.

사변 초에는 그렇지 않았는데 막판에 갑자기 열성분자가 되어서 북으로 넘어갔단다.

피난도 안 가고 서울에 남아야 했던 남편. 다 버리고 북으로 가야 했던 K.

작가는 말한다. 타인에게 애정을 쏟는 경우, 기쁨보다 더 많은 고통과 깊은 상심으로

다가온다고.

사랑의 대상은 가만히 있어 주지 않고, 보답해 주지 않고, 어떤 때는 비수로 찌르듯

날카로운 잔인함으로 갚기도 한다.

작가는 이렇게 마무리해 갔다.

여성이 사람을 사랑해 가고 청년이 사랑에 목숨을 거는 것은 뒤떨어질 것도 앞섰을 것도

없는 자연스러운 일이다. 영원히 달라지지 않는 사람의 본연의 자태인 것이다. 그리고

본연의 소망에 충실한 것이 유일의 선이라고 사람은 생각한다. 다만 그것이 진실한 것인지

협잡이 섞였는지, 그나 그녀가 그 아픔을 견디고 승리에 도달할 힘을 가졌는지, 엄격히

추궁되어야 할 일은 어느 때나 그런 데에 걸려 있을 듯하다.

그러면서 작가는 이렇게도 썼다.

<사랑은 한 마디로 아픔이 아닐까고 생각한다.

달콤한 행복, 황홀한 조화를 우리는 사랑이라고 알고 있지만

그것은 또 피 흘리는 고통의 대명사이기도 한 것이다.

사랑은, 진실은, 이런 것이다 저런 것이다 하고 말할 수는 없는 물건이겠다.

하나 그것은 아픔이라는 표현이 그래도 가장 가까운 것이 아닐까 여겨진다>

무엇이 사랑의 불씨를 지피는지 알고 싶어 멀리 남산까지 올라가 답을 구했다.

내가 찾아낸 불씨의 해답은 ‘만남’이었다.

누구나 사랑의 불씨를 가슴에 안고 산다. 불씨는 누구를 만나느냐에 따라 지펴진다.

죽은 남편은 K를 만나 불씨가 지펴졌고 아낙을 만나서는 불씨가 일어나지 않았다.

만남은 사람을 죽음으로 끌고 가기도 하고 사랑의 꽃을 피우기도 한다.

아기엄마가 아기를 만나는 것으로 사랑이 시작되듯이….

남자가 좋아하는 가을에,

32년 전 출간한 바랠 대로 바랜 고서 같은 에세이 페이지를

한 장, 한 장 넘기면서 곰팡내 같은 냄새를 맡는 것도 싫지 않았다.