한국 불교계는 왜 수백년 동안 ‘漢譯 佛經’에만 의존하나?

—부처님 오신날 한국 불교계에 던지는 질문

오늘(2011.5.10)은 불기 2555년 부처님 오신 날이다.

공중파 방송 3사는이날오전 서울 조계사에서 거행된 봉축 법요식을 일제히 내보냈다.

목소리가좋은 한 스님이 나와 ‘반야심경’을 낭송하기 시작했다.

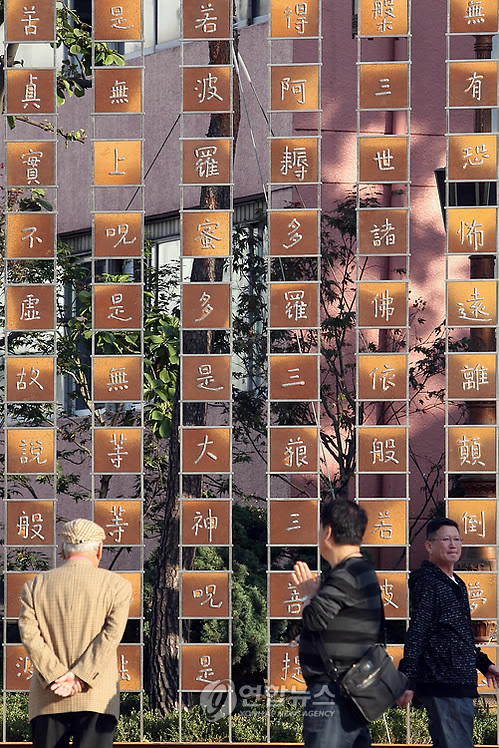

<서울 종로구 조계사에 설치된 반야심경 조형물. 모두 한자로 되어있다./사진=연합뉴스>

"마하반야 바라밀다심경 관자재보살 행심반야바라밀다시 조견오온개공도일체고액

사리자색불이공 공불이색 색즉시공 공즉시색 수상행식 역부여시……(중략)

아제아제바라아제 바라승아제 모지사바하"

행사에 참석한수많은 대중들이 반야심경을 따라외는 것을 보면서한가지 의문이 들었다.

지금반야심경을 외는 사람들 중과연 몇이나 그 뜻을 알고 있을까?

우리는 왜 불경을 한글로독송하지못하고늘’한역(漢譯) 불경’에만 의존하는 것일까?

인도에서 초기불교 경전은 모두 팔리어로 쓰였고, 이것이중국에 전해지면서 현장법사, 구마라즙 등에 의해 한자로 번역되었다. 삼국시대 불교가한반도로전래되면서’한역(漢譯) 불경’이따라 들어왔다. 그 후약 1700여년간 우리는 이중국 경전에 의존하여공부하고 있다. 한글이 없던 조선초까지는 어쩔수 없었다 하더라도,세종이 한글을 창제한 뒤에는’한글 불경’을 가질법도 한데,지금까지 그렇지 못했다. 세종이 1449년지은 ‘월인천강지곡’은비록 불경은 아니지만 석가의 공덕을 찬양하는 내용을 한글로 펴냈다는 점에서 ‘불경의 한글화’에 모멘텀이 될 수있었다.

물론불경이우리말로 번역되지 않은건 아니다. 시중 서점에는 많은불경 번역본이있고, 인터넷에는 개인의 번역도 넘친다. 문제는 그것이’한글경전’으로 정립되지못하여,사찰에서나수행과정에서 ‘한문경전’만읽힌다는 점이다.

모두가알다시피, 구약성서는히브리어로 되어있지만 그것을 한글로 번역하여,한국의 모든 크리스챤들은’한글 성경’을 읽는다.영미권의 신자들은 ‘영어성서’를 갖고 있다.

이슬람교의 경전인 ‘꾸란’도 한글로 번역되어, 한국의 이슬람교도들은 ‘한글 꾸란’을 읽는다.

‘한글성경’ ‘한글꾸란’이 있듯이 ‘한글불경’도 얼마든지 가능하고, 또 마땅히 그래야 한다.

그런데 유독 불교만이 ‘우리말 경전’이 아닌 ‘한자어 경전’에 매달려 있고,사찰에서도 스님이 염불 중에단 한글자라도 틀리거나 빼먹으면 큰 일이라도 나는 것처럼불경 문구를 숭상한다.

‘漢譯 佛經’은 표의어의 특성상그 뜻이 함축적이어서 읽는이로 하여금사색할 여운을 주는 장점이 있다.

하지만고대 인도어를 고대 중국어로 번역한 것이기 때문에 적지않은 오류가 있고, 다의어(多意語)여서 현대인들이 이해하기가 무척 어렵다. 가령, 팔리어로 된 초기불교 4대 경전을 한글로 완역한 전재성 님에 따르면, ‘너 자신을 등불로 삼고(自燈明), 부처님의 가르침을 등불로 삼아라(法燈明)’라는 유명한 구절은, 실은 초기불교 경전인 ‘디가니까야’에는 ‘너 자신을 섬(洲)으로 삼고, 부처님 가르침을 섬으로 삼아라’고 기록돼 있다는 것이다. 여기서 ‘섬’이란 윤회의 바다를 항해하여 안전하게 피할 수 있는 피난처를 뜻한다고 한다.<문화일보 2011년 4월21일자 참조>

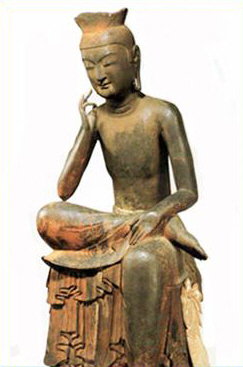

<금동미륵반가사유상>

금강경의 핵심으로 일컬어지는 유명한 구절인 ‘응무소주 이생기심(應無所住 而生其心/마땅히 머무르는 바 없이 그 마음을 내다)’도 실은 원전에는 없는 문구로, 인도 출신 승려구마라즙이 번역 과정에서 읽는 이들의 이해를 돕기 위해임의로 넣은 대목으로 알려져 있다. 또한역 불경의 ‘공(空)’이란 글자는그 뜻이중첩적이어서 정확한 의미를 파악하기가힘들다.

초기 불교경전은 소크라테스의 대화록처럼 쉽고 생생하다는데, 오늘날 한국의 불자들은암호와도 같은 ‘한문 불경’을 읽으며그 뜻을 짐작하는데시간을다 보낸다. 부처님이 이 모습을 보신다면 참 딱하다고 여기지 않을까?

물론 불교의 도리가 불경만으로 체득되는 것은아니며수행과 참선이뒷받침돼야 한다. 하지만 한국 불교계가 지난 수백년 동안 중국인들의 번역본에 의지한 채 한글 불경을 내놓지 못한 것은일반인들을 위한책임과 역할을 다하지 못했다는 비판을 면하기 어렵다. 우리 불교는 새로운 것이 없이 옛것만 똑같이반복하고 있는것이다.

젊은 세대를 포함한 보다 많은 사람들이 쉽게 불교를 접할 수 있게하려면’한글 불경’이필요하다.’한글성경’은 어린이도 읽는데 ‘불경’은 왜 어린이가 읽지 못하는가.이제 국내에 인도 팔리어원전을 해독할 전문가들도있고,불교계에 그 정도 ‘불사(佛事)를 감당할 경제적 능력도 있다. 한국불교계는 수백년’한역 불경’ 의존을 탈피할역사적인 ‘역경(易經)사업’을시작함이 어떤가? /지해범기자

김진아

2011년 5월 10일 at 8:40 오후

숭산스님처럼 소통할 수 있는 스님들이 없으신것 같아요.

그분이 남겨놓은신 책과 그분의 제자들을 통해서 불교의 참을 알았는데요.

그 점이 안타깝습니다.

원효 스님의 발심수행장을 무량스님의 수행기에서 읽고서야,

아, 이러한 내용이 담겨있었구나..그리 알게되었으니까요.

동감합니다. 아주 많이요…

한국불교는 고여있습니다. 고인 물엔…악취만 생길뿐이죠.

정말 멋진 우리나라 불교, 호국불교라 불렸던 불교..아쉽습니다.

지기자

2011년 5월 10일 at 9:03 오후

진아님, 부처님 오신날 여기까지 마실 나오셨네요.

현각스님이 숭산스님에 대해 쓰신 ‘부처를 쏴라’ 재미있더군요.

풀잎사랑

2011년 5월 10일 at 9:50 오후

불교에 대해선 잘 모릅니다.ㅎ

전에 진도를 갔다가 식당을 들어갔었는데 그곳 주인장이 진도 신도회장인가 그러더군요.

계속해서 불경과 찬불가를 틀어 놓아 조금은 정신이 사나웠었는데,

뜻을 아시냐 물었더니 기냥 좋은 글이라고 그러던데요?ㅎ

그러고 보니 성경도 다 한글로 돼 있는데 불경만 아직이네요?

douky

2011년 5월 10일 at 10:41 오후

부처님 오신날에..

매우 의미있는 지적을 해주셨네요.

라틴어로만 성경을 기록해야 했을 때와

이것이 자국어로 쓰여졌을 때의 기독교의 상황과도 비교가 되네요.

가끔 장례나 다른 일로 절에서의 의례에 참가하게 되는데

불경을 들여다보면서도 ‘주문’이나 ‘암호’ 같은 느낌밖에 갖을 수 없었거든요.

불교의 훌륭한 가르침을 불경을 읽으며 이해할 수 있다면(깨달음은 미처 아니겠고요..)

그것만으로도 참 좋은 일이겠다… 생각합니다.

Hansa

2011년 5월 10일 at 11:45 오후

불만 하나,,

스님들이 중생들에게 받기만 합니다..

최소한 받는 만큼 베푸는 절이 되었으면 합니다.

한국은 절과 교회가 국민들에게 짐이 되고 있습니다.

말은 이처럼 건방지게 합니다만,

제 가족도 초파일 전날 가까운 절에 들러 부처님전에 절을 드렸습니다.

절하며 지장보살, 지장보살, 지장보살 부모님 평안을 기원했습니다

스님들께는 가족 인등을 부탁드렸지요.

지기자

2011년 5월 11일 at 10:01 오전

풀사님, 뜻을 모르고 그냥 듣기만 하는 불경은 ‘주문’이나 다름없지요.

어떤 스님들은 그걸 듣기만 해도 ‘복’을 받는다고 말하지요.

지기자

2011년 5월 11일 at 10:06 오전

덕희님, 반갑습니다.

교회든 절이든 사람들의 욕심이 종교의 본질을 점점 압도하는 것 같아 안타깝지요.

건강하시죠?

지기자

2011년 5월 11일 at 10:15 오전

한사님 지적에 공감합니다.

평생을 절에 다니신 제 어머니가 몇년 전부터 교회에 나가십니다.

어머니가 다니신 절은 버스를 내려 산길을 한참 올라가야 하는 곳에 있어, 초파일이면 햅쌀 한 주머니에 돈 몇푼 지니고 아픈 허리를 참아가며 힘들게 가야 하지요. 그런 절에서는 제 어머니가 아파 어느해 초파일 행사에 빠져도 안부 한번 물어온 적이 없는데, 쌀한톨 보태준 적 없는 교회 사람들은 "건강하시냐" "밥은 잡쉈느냐"고 늘 안부를 묻길래, 마음을 바꾸셨다고 하더군요.

흰독수리

2011년 5월 11일 at 11:38 오전

변해야합니다~~~

부처님을 보이게해야지요

스님을 쳐다보게….하시지말고….

스스로…..변하시기를………………..

카레

2011년 5월 11일 at 3:25 오후

물론 산스크리트어 번역의 필요성은 당연히 제기되는 부분이겠지만 한역불경이 우리나라에 들어온지가 천년을 넘었고 이미 토착화가 된 마당에 이를 다시 산스크리트어로 재번역한다는 건 정확성에 의미를 두기에 앞서 혁명적인 변화, 아마도 불교를 근본적를 재정립해야 하는 어머어마한 과제가 될 수밖에 없다는 현실을 생각해보면 선뜻 손대기가 그리 쉽지 않을 겁니다.

그렇지만 불설로 인정되는 아함경 같은 몇몇 초기불전은 많은 학자들이 모여서 하나의 표준된 번역정본을 만들어내고 유포하는 식으로 조금씩 가능한 부분부터 바꾸어나간다면 좋겠죠.

그러나 아직은 인도불교는 소승, 중국불교는 대승이란 인식 때문에 그리 쉽지는 않을 것 같네요.

인도불교가 아닌 중국불교가 우리나라에 토착화되었다는 점을

dhleemd

2011년 5월 11일 at 3:32 오후

7월의 마지막 날 바닷가에 누웠으니

벌거벗은 그놈은 원래부터 허깨비라,

다시 한번 노선사께서 앉은자리 묻는다면

내 기꺼이 당신의 혀뿌리를 뽑으리라.

지기자

2011년 5월 11일 at 6:56 오후

흰독수리님이 여기까지 날아오셨네요.

동감입니다.

지기자

2011년 5월 11일 at 6:58 오후

카레님, 의견 감사합니다.

지기자

2011년 5월 11일 at 7:02 오후

dhleemd님께서 선시를 놓고 가셨네요.

벌거벗은 놈이 성미도 급하군요.

꿈나무

2011년 5월 12일 at 8:37 오전

심지어 불경을 읽지 못하는 티베트인들을 위해 돌릴수 있는 불경 桶인 ‘마니차’를 만들었는데, 마니차 통 안에는 불경이 들어있어 돌리기만 해도 불경을 한번 읽은거와 마찬가지로 의미가 있다고 한다니 이 또한 이해하기가 어렵더군요.

우리나라 절에도 그런 게 있더라고요.

의미도 모르는 불경을 입으로만 외는 것이나, 불경 든 통을 돌리기만 하는 것이나,

둘 다 이해하기 어려우며, 더 나아가 좀 문제인 것 같습니다.

지기자

2011년 5월 12일 at 9:24 오전

꿈나무님의 지적에 일리가 있습니다.

공부를 자극하려는 방편(수단)이 때로는 목적으로 변하기도 하지요.

dhleemd

2011년 5월 12일 at 10:45 오전

Seeking a Mind

This poem is dedicated to the Zen master Woon-Gyung (1910-1997).

At the last day of July

Lying down on the seashore.

From the beginning

The naked one was a phantom.

Once more

The old Zen master asked me

"Where you are sitting on?"

I was willing to uproot the tongue of the master.

–With a respect to Zen master,

Woon-Gyung (An old man who is ploughing in the cloudland).

Dae-Heui Lee, M.D., Ph.D.

Copyright ⓒ2004 Dae-Heui Lee, M.D., Ph.D.

——————————————————————————–

One early evening in the winter of 1996, I visited a small Buddhist hermitage with my old friend. After supper, an old Zen master asked me abruptly, "Where are you sitting?" I did not know how to reply and I was sweating frozen. One year later, when I visited the hermitage again, the Zen master had already entered Nirvana. Last summer, I was lying on the seashore. When I was falling asleep, I suddenly understood the meaning of the question. I could not find myself anywhere, there is only the sense of self and interrelationship of cause and occasion.