인삼의 세계사 – 서양이 은폐한 ‘세계상품’ 인삼을 찾아서

인삼의 세계사 – 서양이 은폐한 ‘세계상품’ 인삼을 찾아서

설혜심 지음 / 휴머니스트 / 2020년 2월

각국에서 나는 특산물들은 쉽게 구입하기도 쉽고 선물하기도 쉬워 그 중요성을 그다지 인식하지 못하는 경우가 많다.

그중 하나가 방송에서도 외국인이 한국을 방문하면 선물용으로 찾는 인삼이 아닐까 싶은데 인삼은 인고의 세월과 인내를 필요로 하는, 장기적인 안목으로 투자하는 특산물이다.

어느 정도 자랐다 싶은 것이 대략 5~6년을 지나야 가시적인 시각에 잡혀서 느낄 수 있는 존재, 이런 인삼의 역사에 대해선 막연히 고려 인삼이란 이름이 따라붙기에 당연시되던 것들을 살펴볼 책을 만났다.

인삼의 효능이야 대중들도 익히 대강 알고 있을 만큼 그 효능이 탁월하기도 하지만 인삼의 역사를 세계적인 관점에서 살펴본 이 책은 역사 안의 부대끼며 자신의 존재를 드러낸 인삼이란 그 자체에 다시 생각해 보게 된다.

책의 구성은 총 4부로 이루어져 있다.

동양에서 재배되는 인삼에 관한 관심을 기울인 서양의 인삼 유입사와 연구, 그에 대한 활용사를 다룬 1부에 이어 세계의 시점으로 돌아본 인삼의 역사를 다룬 2부, 서구에서 바라본 인삼에 대한 부정적인 시각과 반응에 이은 대처를 다룬 3부, 그리고 인삼에 대한 편견을 다룬 4부로 구성되어 있다.

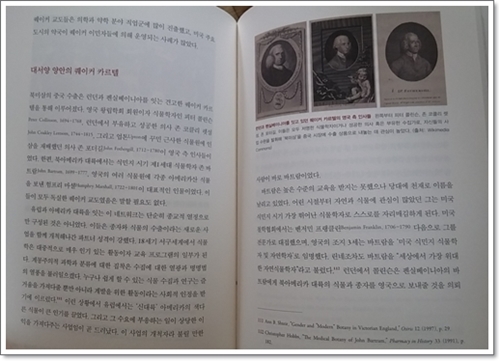

처음 인삼에 대해 관심을 둔 사람들은 예수회 소속 선교자들이었다.

중국에 파견되어 서양이 지닌 학문의 지식을 전파하면서 자연스럽게 중국 황실과도 연관이 이어지고 이를 본국에 알리게 되면서 서양인들의 관심을 두게 된 인삼은 그 후 다양한 시도와 연구를 거치게

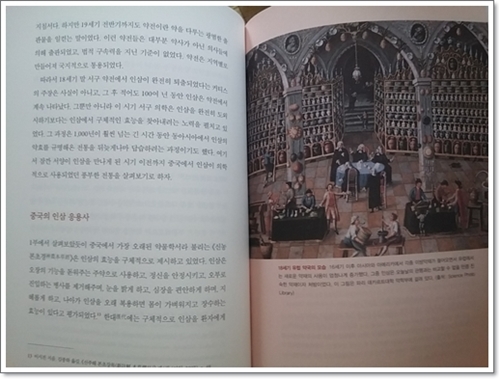

만병통치약으로 알려진 인삼을 영국, 프랑스, 네덜란드까지 당시 강대국들의 세계 패권을 향한 역사와 맞물리면서 재배에 도전하기도 하지만 성공을 하지 못한다

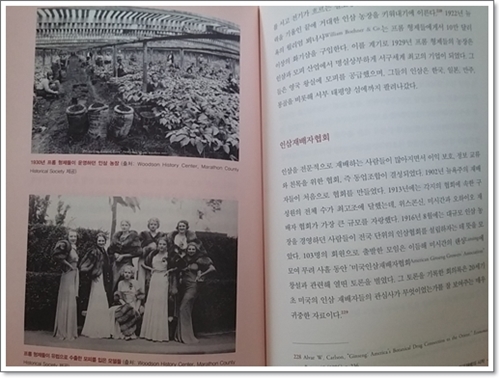

이후 영국에 이어 미국이 인삼에 대한 관심을 두게 되는데 4부에서 다루는 인삼의 오리엔탈리즘 부분은 인삼이 왜 서구에서 차, 커피보다 못한 인식을 두게 되었는지에 대한 총합적인 사례를 들려준다.

단순히 서양인들 눈에 비친 인삼을 무역상품의 한 부분으로 생각되었고 의약품이나 생필품이란 부분에서 인정받지 못했던 점들이 아쉬움을 남긴다.

중국인들의 약재 활용도로써의 인삼을 이해하지 못헸던 서양인들은 이들이 행한 것들을 오히려 미신적인 풍습으로 인식하는 결과물 속에 심마니에 대한 부분들을 다룬 점이 인상적이다.

특히 미국 내의 심마니에 대한 영향은 ‘유비(Analogy)’와 ‘배척’이라는 두 용어로 풀어내고 시대적인 영향의 흐름에 따라 인삼의 인식도 변화를 다각적으로 보여준다.

인삼의 세계사를 통해 유럽중심주의적인 사고방식의 틀을 벗어나지 못했던 서양인들의 자만심과 인삼에 대한 탁월한 효능을 인지하지 못한 점들을 통해 오리엔탈리즘과 유럽의 상호 관계에 대해 많은 생각을 던져준 책, 여러 관점에서 다룬 책이라 저자의 자료수집과 노력이 많이 엿보인 책이다.