시월의 마지막 날,

이용의 ‘잊혀진 계절’을 들어 보았습니다.

흙 담장에 기대어 번민하던 소년의 얼굴이 떠올랐습니다.

초인적인 압박과 고뇌를 감내해야 했던

어린이는,

이제 떠오르는 해를 보며 미소를 짓습니다.

시월의 마지막 날,

이용의 ‘잊혀진 계절’을 들어 보았습니다.

흙 담장에 기대어 번민하던 소년의 얼굴이 떠올랐습니다.

초인적인 압박과 고뇌를 감내해야 했던

어린이는,

이제 떠오르는 해를 보며 미소를 짓습니다.

해질녘의 가을바람이

잊고 있던 허브 잔과

Brandy Clark을 다시 찾게 합니다.

집사람과 산책을

결혼한지 18년

멋쟁이 마누라 고맙다

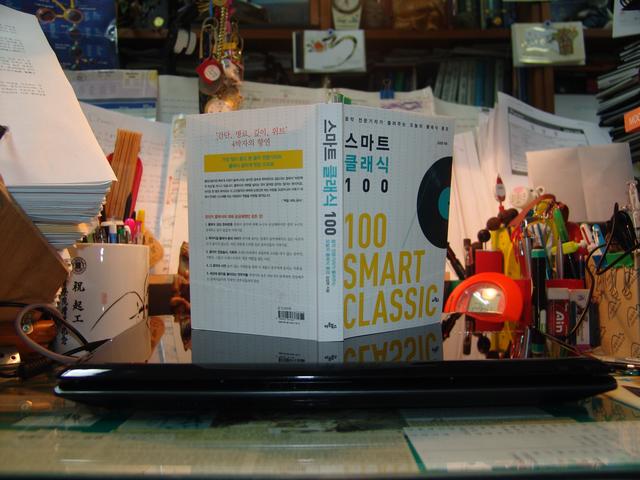

섬세하고 전문적인 클래식 입문서

-김성현 기자의‘스마트 클래식 100’을 읽고

1990년 어느 여름 날 저녁 로마의 시내를 거닐다가 길가의 육중한 대문이 너무 아름답고 장엄해서 문을 열고 들어서자 성당의 성가대인 듯한 분들의 연습 광경을 보게 되었는데 그때의 그 중후한 분위기는 아직까지 쉽게 잊혀지지 않는다.

근래 김성현 기자의 ‘스마트 클래식 100’을 읽고 리뷰를 준비하면서 지난 6월 어느 날 텔 아비브의 해변가에서 휘파람을 불며 지중해의 낙조를 바라보던 그때가 자꾸 떠오르고 있다.

조금씩 클래식의 깊은, 마치 맑은 차와 같은 그 맛을 음미하고 있는데 그것은 삶의 고뇌와 지혜가 고스란히 녹아 있는 깨달음의 한 모습 같기도 하다는 생각이 든다.

이 책은 클래식 감상, 클래식과 관련된 사연과 일화들, 지휘자. 작품들의 숨겨진 사연들, 그리고 연주자들에 대하여 기사 글 형태로 100편으로 구성되어 있다.

초보자들에게는 매우 친절하며 또한 깊이 있고 전문적인 얘기들로 책장을 넘길 때마다 깊은 재미와 배움의 즐거움을 느끼게 된다.

특히 실내악의 구성, 아티큘레이션(articulation)과 프레이징(phrasing)에서 연음과 묵음의 설명, 낙소스 음반사의 온라인 스트리밍 서비스, 아시아 삼국의 공연 문화에 있어서 관객의 특성들, 관현악단의 경제적인 자구책과 고육책, 작곡가의 탄생이나 서거에 맞춘 기념일 마케팅의 관습 등은 매우 흥미 있고 유익한 주제였다.

러시아의 지휘자인 일랴 무신이 “지휘자는 손으로도 단원들이 들을 수 있도록 지휘해야 한다.”라고 강조하며 불필요한 말을 최소한으로 줄이는 대신, 엄격하고 명확한 손동작을 통해서 오케스트라와 교감을 이끌어내어야 한다고 주장하는 러시아의 지휘 전통은 본받을 점이 있다고 생각된다.

모차르트의 아버지가 ‘레오폴트 모차르트의 바이올린 연주법’을 썼으며 이것이 유럽 전역에서 바이올린의 필수 교재로 자리 잡은 고전이 되었고 이 책이 다시 바로크 음악이 재조명을 받게 되면서 당대의 연주방식을 살필 수 있는 역사적인 자료로 재평가 받고 있다는 내용도 새롭게 알게 된 사실이다.

미국의 피아니스트 ‘반 클라이번의 저주’에서 “지나치게 젊은 나이에 많은 조명을 받으면서 음악적으로 성숙할 기회를 놓친 탓이라는 분석”을 읽으면서 음악 분야에서도 여타의 다른 학문이나 삶에서처럼 너무 일찍 찾아온 성공이 궁극의 완성에 있어서 장애가 된다는 평범한 진리를 다시 살펴볼 수 있는 기회가 되었다.

또한 율리아 피셔를 소개하면서 “조숙(早熟)이 만성(晩成)을 보장하지 않듯이, 너무 이른 성공에는 우려가 따르기 마련입니다. 경주마처럼 앞만 보고 질주하다가 스스로 지쳐서 떨어져 나가는 경우도 우리는 쉽게 볼 수 있지요.”라고 서술한 기자의 지혜에 고개를 끄덕이게 된다.

그 외에도 ‘소리의 보모, 피아노 조율사’와 관련된 일화들도 재미있게 읽었다.

데카 음반사의 프로듀서 존 컬쇼의 “오페라에서 참기 힘든 점의 하나는 돈이 많이 들고 배타적으로 향유되는 문화라는 것”이라며 음반 녹음을 통한 음악의 민주화를 추구하는 자세는 매우 바람직하다고 생각된다.

최근에 지인의 소개로 듣게 된 구스타프 말러의 ‘대지의 노래’ 그리고 율리아 피셔가 연주한 ‘라 캄파넬라’를 감상하면서 좀 더 구체적으로 고전음악을 음미하고 즐길 수 있는 좋은 기회를 이 책이 제공하고 있다는 것을 깨닫게 되었다.

나는 커가는 아이들에게 이 책을 한 권씩 손에 쥐어 주고 싶다.

결국 예술이란 감각을 매개로 예술가와 나의 영혼이 교감과 공명을 공유하는 것이 아닐까? 짐작해 본다.

지난 6월, 일주일 정도 이스라엘을 여행할 기회가 있었다. 텔 아비브의 교외에는 예전 솔로몬 왕이 왕궁을 지을 때 예루살렘의 욥바 게이트로 향하는, 레바논의 백향목을 들여오던 옛 항구도시가 있다. 마침 묵었던 호텔에 이웃해 있어서 저녁이면 벤치에 앉아 지중해의 석양을 바라보곤 했다.

어느 날 저녁 고요한 충만감에 젖어 휘파람를 불게 되었다. Ennio Morricone의 Gabriel’s Oboe였다. 사념은 다시 흘러 영화 ‘시네마 천국’의 주제가로 흐르면서 낮에 보았던 올드 욥바의 어느 현관 앞 처마가 떠올랐다. 마치 시칠리아의 시골 마을에서 어린 주인공이 사랑했던 여인의 집 앞을 배회하던 영화 속의 그 곳과 너무도 흡사한 곳이었다.

그 Gabriel’s Oboe를 듣고 영국의 Sarah Brightmann은 3년간의 간절한 편지 끝에 Ennio Morricone의 허락을 얻어 Nella Fantasia라는 가사를 붙이게 된다. 그 이탈리아 가사에는 연면히 흘러 내려오던 이탈리아 가극의 전통과 흔적이 조금은 묻어 있으리라. 그 주인공도 나도 이제는 불면의 젊은 시절을 지나 조용히 지난날들을 되돌아보며 세월의 가르침을 받아들인다.

나이가 들면 마음으로 사상(事狀)을 인식하고 때때로 흐르는 선율에서 작곡가나 연주자의 마음과 교감이 일어나며 그러한 공명은 자신의 일부로 내면화된다. 그것은 마치 여행을 떠난 타지의 바닷가에서 일몰을 맞이할 때처럼, 상념에 젖어 지난날을 되돌아보게 하며 또한 현재의 삶을 풍요하고 윤택하게 한다.

이제 다시 차를 한잔 놓고 저물어 가는 바다를 바라본다.

2013년 8월 10일

고신대학교 의과대학 약리학교실 이 대 희 드림

사념의 진동과 공명

-Chava Alberstein의 앨범 ‘like a wildflower’를 듣고

태풍 말로가 휘젓고 지나간 자리에 가을의 서늘함이 살며시 들어섰다. 올 여름은 유난히도 더위서 덕분에 이층 거실 처마 앞의 3평 남짓한 베란다에 돗자리를 깔고 텐트형 모기장에서 온밤을 달빛 속에서 잠을 잤다. 바닷가의 파도 소리와 하얗게 부서지는 달빛 그림자와 별들이 아름다웠지만 때때로 밤늦게 지나가는 발자국 소리에 잠을 설치기도 했다.

지난 월요일 Chava Alberstein의 앨범 ‘like a wildflower’을 받고 일주일 동안 아침 저녁으로 이스라엘 음악에 익숙해지려고 노력한 결과 조금은 귀에 익숙해져 감을 느낀다. 그러나 여전히 히브리어에 대한 지식이 없이 단순히 음의 진동만으로 정서적인 감흥을 얻는데 많은 한계를 겪고 있다.

최근 우연하게 양자역학과 파동 그리고 물에 대한 글들을 많이 접해서일까 이 앨범을 감상하면서 ‘사념의 진동과 공명’이라는 단어가 늘 생각의 주변을 맴돌고 있다.

아침에 뜰에 내려서면 조금은 서늘한 기운을 타고 늘 그렇듯이 한 마리의 벌새가 날아와 빨대처럼 뽀죽한 입을 능란하게 내밀어서 하얀 라일락의 꿀을 따고 어디선가 짝을 만난 젊은 비둘기 한 쌍이 날아와 전나무의 가지에 둥지를 트는 모습을 물끄러미 바라보면서 참새들과 호랑나비 그리고 향나무 그늘속의 바쁜 개미들까지 모두 제각각의 소리를 내지만 하나의 그윽한 음악으로 잘 어울린다는 느낌을 받는다. 그리고 그러한 공명이 바로 나의 모습이라는 생각을 하게 된다.

몇 해 전 시리아의 다마스커스에서 이스라엘을 거쳐 이집트까지 여행을 계획했다가 실행에 옮기지 못해서 터키나 우즈베키스탄 베네주엘라 등지에서 사막을 겪어 보기는 했지만 여전히 이스라엘의 지방색이나 풍습에 대해서는 문외한인 상태에서 이스라엘의 음악을 소화하기가 쉽지 않다. 그러나 이제는 그녀의 목소리에서 삭막한 사막의 흙먼지 속에서 꿋꿋히 서있는 외로운 감람나무의 모습을 떠올리게 된다.

이 앨범이 발매된 1975년이면 고교 2학년 시절이었다. 그때쯤 친구가 Joan Baez를 소개했다. 나는 그 이름에서 아마도 그녀는 영국인과 스페인계의 부모를 두었을 것이라고 말했던 기억이 난다. Chava Alberstein은 1947년 폴란드에서 태어나 4살 때 이스라엘로 이주하였다고 한다.

외항선 기관사 시절, Longview에 사시던 Elsie Y. Adolf라는 미국 할머니의 집에 초대를 받아서 갔을 때 창가에 매달려 있던 화분을 가리키며 이것이 ’wandering Jew’라는 식물인데 줄기를 잘라서 심으면 어디서건 다시 잘 자란다고 설명을 해주신 적이 있었다. 줄기 몇 개를 얻어서 배의 침실 창가에서 키우다가 집에 까지 가지고 온 적이 있었는데 Chava Alberstein의 노래를 듣고 있으면 방랑하는 유태인의 애수와 비애가 묻어나오는 것을 느낄 수 있으며 또한 한편으로는 연약하지만 곱디고운 길가의 야생화를 떠올리게 된다.

저녁 무렵 숲속의 산책로에 들어서면 이제는 매미의 끓는 듯한 시끄러움 보다는 귀뚜라미의 차분한 음색이 더 짙어진 것 같다. 아내가 내미는 한 잔의 차에서 마음을 느끼고 그 사념의 진동에 공명을 하면 그 기억은 오랜 세월 잊혀지지 않는다.

뜰에 rosemary 한포기가 넓직히 자리를 잡고 가을 햇살에 풍성한 향을 보내고 있다. 1983년 멕시코 Mazatlan(마사틀란)의 해변을 걷다가 더위에 지쳐서 지나가는 버스를 탔는데 옆에 금발의 조그만 여학생이 앉았다. 어디서 왔냐고 묻자 El Paso에서 왔고 이름은 Rosemary라고 했다. 금빛 솜털이 콧수염처럼 송송난 모습이 귀여운 여학생이었다. 얼마쯤 가서 내려야 한다고 했고 작별인사를 했다. 차에서 내려선 그녀는 내가 뒤돌아보자 양팔에 수박을 얹은 채로 한참 동안 두 손을 흔들고 있었다. 큰 수박이 너무 무겁겠다는 생각이 오래도록 지워지지 않았다.

부드럽지만 강인한 한 여성이 묻는다. “모든 사람에게 신이 지어준 이름이 있다면, 그가 우리에게 명한 사랑과 자비의 흔적은 어디에 있는 것일까?

감사합니다.

2010년 9월12일

고신대학교 의과대학 약리학교실 이 대 희 드림